はじめに

「しっかり寝ているのに疲れが取れない」

「風邪をひきやすくなった」

「肌荒れや傷の治りが遅い気がする」

こうした不調の背景に、ビタミンC不足が関わっている可能性があります。

ビタミンCは“風邪予防のビタミン”として知られていますが、実は細胞・免疫・脳・遺伝子制御にまで関わる極めて重要な分子です。

この記事では、

「なぜビタミンCが不足すると体調が崩れるのか?」

を軸に、最新の生物学的知見を交えてわかりやすく解説します。

ビタミンに関する基礎や各ビタミンの概要や作用機序はこちらから!

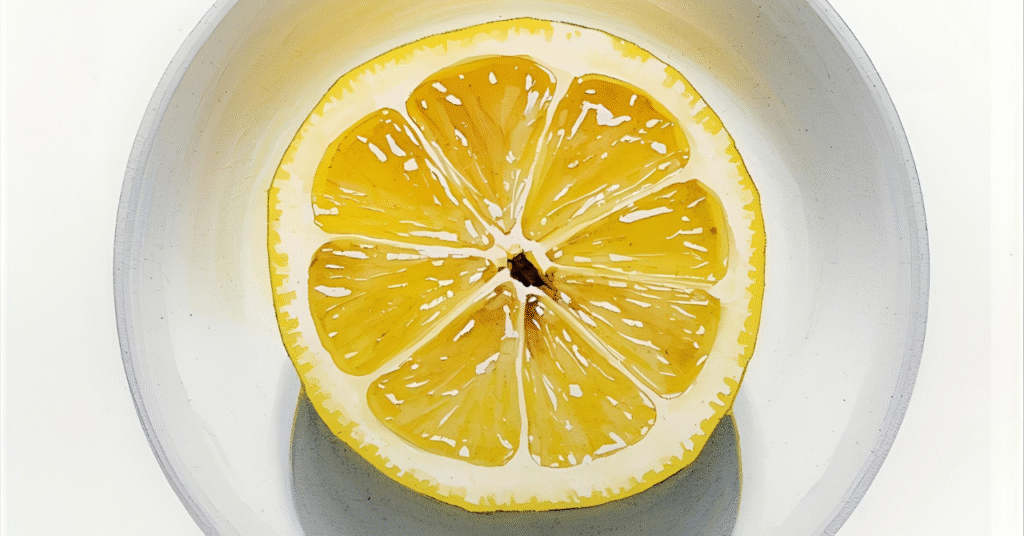

ビタミンCの化学構造と生物学的特性

ビタミンCは化学式C₆H₈O₆の小分子で、水に非常によく溶ける性質を持っています。その構造上、強力な還元作用(電子供与能力)を持つため、酸化還元反応に関与する酵素の補酵素として機能します。生物学的には以下の特徴があります。

- 水溶性であるため体内での貯蔵量は限定的。過剰分は尿として排出される。

- 酸化防止作用により、フリーラジカルを中和して細胞を保護する。

- コラーゲン合成に必須で、特にヒドロキシプロリンの生成に関わる。

- 人を含む一部の哺乳類は体内で合成できず、必ず食事から摂取する必要がある。

ビタミンCを合成できる生物は多いですが、人類やサル、モルモットなどはL-gulonolactone oxidaseという酵素を失っているため、外部からの摂取が必須です。この特徴は進化生物学的に「食物環境依存型」の適応として説明されます。

ビタミンCはサプリでも接種できますが、食品添加物用のものを買うと安く購入することができます。私は牛乳に入れてラッシーみたいにして飲んでます!溶かして飲むと体にも吸収しやすいです!

ビタミンCとは?不足しやすい理由

ビタミンC(アスコルビン酸)は水溶性ビタミンで、体内にほとんど貯蔵できません。

余った分はすぐ尿として排出されるため、毎日の摂取が必須です。

さらに人間は、

▶ ビタミンCを体内で合成できない

という進化的な特徴を持っています。

これは、果物が豊富な環境で進化した結果、合成酵素(L-gulonolactone oxidase)を失ったためと考えられています。

つまり私たちは

「食事に依存しないと生きられない体」

なのです。

疲れやすい・風邪をひきやすい原因は「酸化ストレス」

慢性的な疲労や免疫低下の背景には、

**酸化ストレス(体のサビ)**があります。

ビタミンCは強力な抗酸化物質として、

- 活性酸素(ROS)を除去

- 細胞のダメージを軽減

- 免疫細胞の働きをサポート

という役割を果たします。

特に感染時には、

▶ 白血球内に高濃度のビタミンCが集まる

ことが知られており、免疫の“裏方”として重要な存在です。

肌荒れ・傷が治らないのはコラーゲン不足かも

「肌が荒れやすい」

「傷跡が残りやすい」

その原因は、コラーゲン合成の低下かもしれません。

ビタミンCは、

- プロリン・リジンの水酸化

- コラーゲンの立体構造安定化

に不可欠な補酵素です。

不足すると、

- 歯茎出血

- 皮下出血

- 傷の治癒遅延

といった壊血病症状が起こります。

つまり美容以前に、

**「組織を修復するための必須因子」**なのです。

神経系と脳機能への影響

ビタミンCは神経系にも重要です。脳や神経細胞は高酸化ストレス環境にあり、抗酸化物質の存在が不可欠で意外に知られていませんが、

脳はビタミンCを大量に消費する臓器です。

- ドーパミン・ノルアドレナリン合成

- 神経細胞の抗酸化保護

- ストレス応答調整

に関与しています。

動物実験では、

ビタミンC欠乏により

- 記憶力低下

- 神経可塑性の低下

が報告されています。

「なんとなく頭が回らない」

という状態も、栄養の影響かもしれません。

ビタミンCのマイナーな重要作用

ビタミンCの役割はまだあります。

- 鉄吸収を促進(貧血対策)

- 血管・細胞外マトリックス修復

- 脂質代謝への影響

- DNAの脱メチル化(エピジェネティクス制御)

特に近年注目されているのが、

▶ 遺伝子発現を調整する働き

ビタミンCはTET酵素を活性化し、

細胞の“遺伝子スイッチ”に影響を与えることが分かっています。

これは再生医療・発生生物学でも注目される分野です。

管理栄養士・医学博士監修! 4種のすこやかナチュラルおやつ【BuddyNuts】どれくらい摂ればいい?最新の考え方

推奨量:1日100mg前後

野菜・果物で十分摂取可能

サプリは不足補助として有効

注意点として、

▶ 過剰摂取は下痢や腎結石リスク

があるため、適量を守ることが重要です。

最近では、

- 高濃度ビタミンC点滴(補助療法)

- ナノ化による吸収効率向上

などの研究も進んでいます。

まとめ

ビタミンCは、

- 疲労

- 免疫

- 肌

- 脳

- 遺伝子制御

まで支える生命維持の基盤分子です。

「なんとなく不調」が続く人ほど、

まずは毎日の食事とビタミンC摂取を見直してみてください。

体は、分子レベルで正直に反応しています。

参考文献・リンク

- Institute of Medicine (US) Panel on Dietary Antioxidants and Related Compounds. Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids. National Academies Press, 2000.

- Carr AC, Maggini S. Vitamin C and Immune Function. Nutrients. 2017;9(11):1211.

- Padayatty SJ, Levine M. Vitamin C: The Known and the Unknown and Goldilocks. Oral Dis. 2016;22:463–493.

- May JM. Vitamin C Transport and Its Role in the Central Nervous System. Subcell Biochem. 2012;56:85–103.