食品が「腐る」原因は単純そうに見えて多面的です。微生物(細菌・酵母・カビ)や酵素、化学反応(酸化など)が相互に作用して劣化が進みます。本記事では「腐敗を早める主な条件」を科学的に整理し、家庭〜業務レベルで有効な「防ぐ対策」を実践的にまとめます。まずは全体を把握するキーワードとして、食品微生物制御で使われる「FATTOM(Food/Acidity/Temperature/Time/Oxygen/Moisture)」の考え方を押さえてください。

1. 腐敗を早める条件(総論):FATTOMで見る基本メカニズム

食品腐敗を理解するには「どの因子が増殖や化学反応を許すか」を押さえるのが近道です。代表的な因子は以下の通りです(FATTOMに対応):

- Food(栄養素)…タンパク質や糖類は微生物の栄養源になりやすい。

- Acidity(pH)…中性付近の食品は細菌にとって増殖しやすい。酸性(pH<4.5)だと多くの細菌が抑制されます。

- Temperature(温度)…温度が上がるほど多くの微生物は増殖速度を上げ、腐敗が早まります。冷蔵でも増える菌(低温性・耐冷菌)には注意が必要です。

- Time(時間)…放置時間が長くなるほど増殖と代謝産物が蓄積します。

- Oxygen(酸素)…好気性菌と嫌気性菌で危険性や見た目が異なります。嫌気性条件ではボツリヌスなど毒素産生菌が問題になることがあります。

- Moisture(水分/水活性)…水分が豊富だと微生物活動が高まりやすい(awが高いほど細菌は増えやすい)。

この「複合要因」が組み合わさって腐敗の速度と種類が決まります。例えば、肉(中性pH・高水分)は温度管理が甘いと短時間で腐敗してしまいます。

2. 温度と時間:冷蔵でも油断できない理由と管理のコツ

ポイント:

- 一般に微生物の増殖速度は温度に強く依存します。室温では急速に増える菌が多く、冷蔵は増殖を遅らせますが、完全に止めるわけではありません。

- リステリアや一部のクロストリジウム(型Eなど)は低温でも増殖する“耐冷(psychrotrophic)”性を持つため、冷蔵でも長期間保存すると危険となります。冷蔵でも「時間」を短くすることが重要です。

実践的な温度管理:

- 冷蔵は4℃以下、冷凍は−18℃以下を目安(家庭用の目安)。

- 「冷蔵=安全」と思わず、調理済み食品や開封した製品は早めに食べ切る(目安:調理後48時間以内に消費するなど)。

- 急速に冷ます(大量の料理を常温で長時間放置しない)/冷却トラッキング(業務ならログ)を行う。

3. 水分(水活性 aw)と塩・糖の役割:干す・漬けるの科学

ポイント:

- 微生物は「利用可能な水分(aw)」に依存して増殖します。多くの細菌はawが約0.90以上で活発に増殖し、酵母やカビはそれより低くても生育できる場合があります。食品の保存設計ではawの調整が重要です

実用テクニック(古典〜現代):

- 塩漬け・糖漬け・乾燥はawを下げることで微生物増殖を抑えます(干物・ジャム・塩蔵)。

- 中間水分食品(aw 0.65–0.90)は安定化させやすく、エネルギー効率のよい保存が可能です(例:乾燥果実、ジャーキー)。

補足:

- awは単なる含水率(%)ではなく「蒸気圧比」の概念のため、食品の組成(糖・塩・タンパク)で同じ含水率でもawが変わります。実務ではaw測定が重要です。

4. pH・栄養素・酵素:食材ごとの腐敗特性を知る

ポイント:

- pHは微生物群集を大きく左右します。多くの細菌はpH4.5〜9の範囲で増殖しやすく、酸性食品(漬物や酸っぱい果物)は細菌腐敗が起きにくい一方で、酵母や一部の酸耐性菌は増えることがあります。

- 動物性食品(肉・魚)はタンパク質が豊富で、腐敗臭の原因となる揮発性窒素化合物や硫化物が生成されやすいです。植物性食品は変色・軟化など物理的な劣化が目立つことがあります。

実践メモ:

- 酸性化(酢や乳酸)や発酵(適切なスターター)を用いて望ましい微生物を優勢にすると、腐敗を抑えつつ風味を高められます(漬物・ヨーグルトなど)。

- 酵素的変化(自家分解)は冷却でも進む場合があるため、加熱処理や酵素阻害(pH調整など)が有効です。

5. 酸素・包装・微生物のコミュニティ(バイオフィルム・クオラムセンシング)

ポイント:

- 包装の酸素環境(好気/嫌気)は腐敗の種類を決めます。真空包装やMAP(改訂気体包装)は酸素を制御して腐敗を遅らせますが、嫌気性条件下では毒素産生菌が問題になることがあるため、食品と処理法の組合せを考える必要があります。

- 微生物は単独で増えるわけでなく、表面にバイオフィルムを作って付着・保護されたり、クオラムセンシング(微生物間の化学的コミュニケーション)で腐敗関連遺伝子を調整したりします。これを標的にする新しい抑制手法が研究されています(例:天然物によるクオラムセンシング阻害)。

実務的ヒント:

- 製造・調理設備の清掃、交差汚染防止(器具・手袋の分離)、表面のバイオフィルム除去が第一優先です。

- 真空・MAPを使う際は、製品のリスク(嫌気性毒素の可能性)を評価してから導入してください。

6. 防ぐ対策6選とおすすめアイテム(科学的かつ実践的な手順)

以下は家庭・小規模業務でも取り入れやすい「実効性のある対策」を6つに絞ったものです。導入の難易度やコストも併記します。

- 温度管理の徹底(低コスト・最重要)

- 冷蔵は速やかに、庫内温度を定期的に確認する。大量調理は速やかに小分け・冷却。

- なぜ効く:微生物の増殖速度が落ち、時間あたりの増殖が抑えられるため。

モアイ研究所

私はペットの飼育用に使用していたものをチーズ作りやヨーグルトづくりの温度モニターとして使用しています。こちらです。

リンク

- 水活性(aw)を下げる保存法(乾燥・塩漬け・糖漬け)

- 乾燥や糖・塩でawを下げるとほとんどの細菌の増殖が抑えられる。特に保存食や加工品で有効

- 魚やフルーツは乾燥させることで腐食防止とおいしさ増加がみこめます

リンク

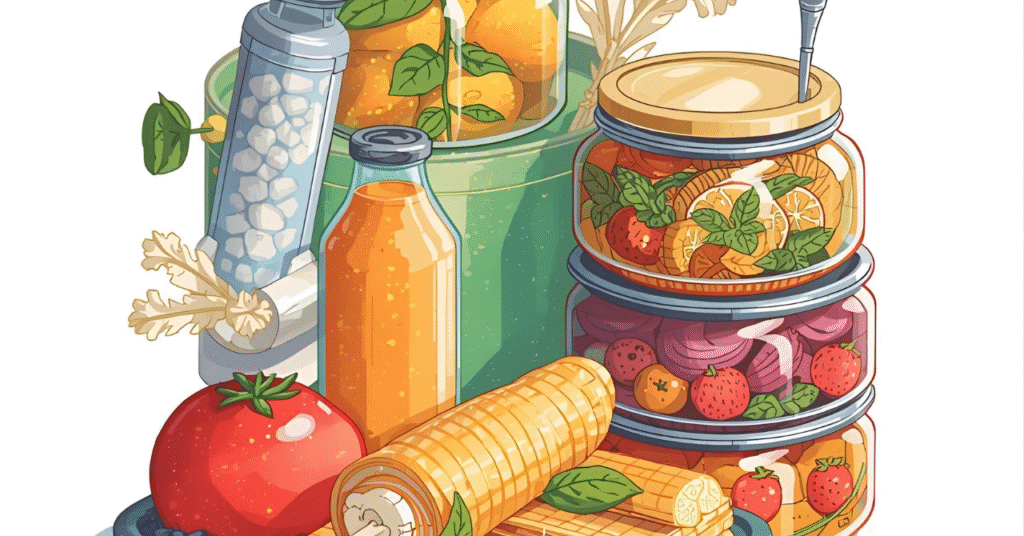

- 適切な加熱・殺菌(中〜高コストだが確実)

- 加熱(パスチャリゼーション、加熱処理)や缶詰などで微生物を不活化。HACCP原則に沿った加熱時間温度管理が鍵。

- 包装技術の利用(MAP・真空・冷蔵併用)

- 空気(酸素)をコントロールすることで腐敗の進行を遅らせられる。ただし嫌気性リスクを評価する必要あり。

- 真空パックを使用することで家でも簡単に酸素コントロールが可能。塾生にも利用可能

リンク

- オートクレーブ・HPP(高圧処理)・放射線・低温プラズマなど

- HPP(高圧処理)は非加熱で微生物を不活化し、風味や栄養を保てる利点がある。放射線やパルス電場なども研究段階〜実用化が進む技術です。用途とコストを検討して導入を考えるとよいです。

- 実験室レベルではオートクレーブで容器や培地を滅菌する。基本研究用ではあるが、家庭用にも販売されているので、おうち実験ガチな方はこちら(ちなみに圧力鍋としても使用できます。)

リンク

- 衛生管理と微生物制御(清掃、交差汚染防止、発酵の利用)

- 原材料の初期汚染低減(洗浄・選別)、調理器具の消毒、手洗い、作業動線の分離。望ましい微生物(発酵)を利用して悪い微生物を競合的に抑えるのも古く有効な手法です。

- 衛生上、手袋を使用すると汚染のリスクが低下する

リンク

リンク

研究中・・・

- クオラムセンシング阻害:微生物の情報伝達を断つことで腐敗性を低下させる研究が進んでいます(植物抽出物など)。実用化が進めば新たな保存法になります。

まとめ(実務チェックリスト)

家庭や店舗で今日からできることを短くチェックリスト化します。

- 調理後はできるだけ早く冷ます・小分けにする。

- 冷蔵庫の温度を常に4℃以下に保つ(できれば定期測定)。

- 開封・調理後はラベルに「開封日」を書いて消費期限を管理する。

- 高リスク食品(生肉・生魚・調理済みの長時間放置品)は扱いに注意する。

- 長期保存は乾燥・塩漬け・缶詰・冷凍等、食品と方法を合わせる。

- 設備は定期的に清掃・消毒し、バイオフィルム対策を行う。

参考リンク(本文で引用した主要ソース)

- FAO — Food Spoilage and Hygiene.

- FAO — General considerations for preservation.

- CDC — Proliferation Contributing Factors / Listeria information.

- FDA — Water Activity (aw) in Foods.

- Review article — Food spoilage mechanisms (ScienceDirect).

- Influence of Storage Temperature and Packaging (PMC).

- High-pressure processing (HPP) review (PMC).

- Quorum sensing in food microbiology (PubMed).