「血」は私たちの体で最も身近でありながら、意外と知られていないことが多い存在です。酸素を運ぶだけでなく、免疫、栄養輸送、恒常性維持と多機能を担い、文化や歴史の中でも特別な意味を持ってきました。本記事では「血の科学」を一般向けにまとめます。

血の基本:成分とその役割

血は大きく「血漿」と「血球」に分かれます。

- 血漿(約55%)

- 水分が約90%を占め、電解質、タンパク質(アルブミン、グロブリン、フィブリノゲン)、ホルモン、栄養素、代謝産物を含みます。

- 体内の浸透圧とpHの維持、可溶性因子の輸送が主な役割です。

- 血球(約45%)

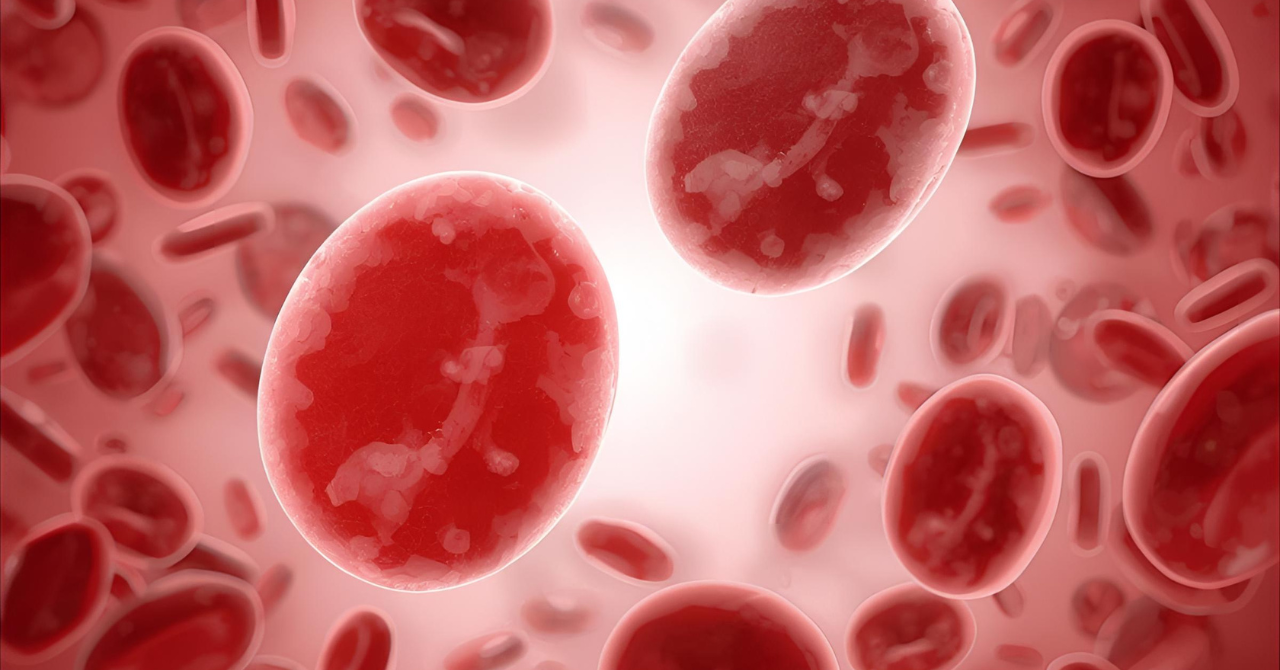

- 赤血球(赤): ヘモグロビンを含み酸素運搬を担当。形は二重凹状で表面積が大きい。

- 白血球(白): 免疫応答を担う(好中球、リンパ球、単球など)。

- 血小板: 止血の第一防衛線。損傷部位に粘着して血栓形成を助けます。

実用メモ:血液検査で見る指標(赤血球数、ヘモグロビン、白血球数、血小板数、CRPなど)は健康状態の重要な手がかりです。

血液に関する詳細を学びたい方はこちらをどうぞ。血液は病気の兆候や健康に関することが分かりやすいので、学んでいて損はないと思います!

なぜ多くの動物の血は赤いのか — ヘモグロビンの化学

- ヘモグロビンは「ヘム」というポルフィリン環に結合した鉄(Fe²⁺)を持つタンパク質です。酸素はこのヘムの鉄に可逆的に結合します。

- ヘムにおける電子遷移が可視光領域で特定の波長を吸収するため、酸素結合状態に応じて赤色の濃淡が観察されます(酸素化ヘモグロビンは鮮赤、脱酸素ヘモグロビンは暗赤)。

- 生物学的理由:鉄を用いるヘモグロビンは効率的に酸素を運べ、進化的に多くの脊椎動物が採用してきました。鉄の入手可能性と化学的特性(酸素との結合解離の調整)が理由です。

補足:ヘモグロビンの酸素解離曲線(p50値)は代謝状態や環境に応じて変化し、酸素供給の柔軟性を保証します。

赤以外の血色:青・緑・紫・無色 — 珍しい血の仕組み(マイナー知識)

多くの人が「血=赤」と思いますが、自然界には多様な血の色があります。いくつかの代表例を紹介します。

- ヘモシアニン(青)

- 銅を含む酸素運搬色素。甲殻類や一部の軟体動物に見られ、酸素結合型で青く見えます。

- 低温や低酸素環境で有利になる場合があります。

- クロロクルオリン(緑がかった色)

- 一部の海洋多毛類で見られ、微妙に緑〜緑青色を呈します。

- ヘモリトリン(紫)

- 非常に稀ですが、鉄を含むがヘモグロビンとは異なる構造のため紫色を呈する場合があります。

- 無色・淡黄色(ヘモリンパ等)

- 昆虫の体液(ヘモリンパ)は酸素運搬を主に気管系が担うため、無色〜淡黄色が多いです。

マイナー豆知識:一部の海洋生物は血中の金属結合方式を工夫して、環境中の有害金属に対する耐性を得ていると考えられています(研究途上)。

血色素の進化と環境適応

- 進化の観点では、どの金属(鉄・銅)を用いるかは環境条件、エネルギー効率、金属入手可能性、毒性などのトレードオフで決定されます。

- 例:深海や低温の環境ではヘモシアニンが有利な場合があり、温暖で高活動な脊椎動物はヘモグロビン(鉄)を選んできた、という仮説が議論されています。

- 進化的意義:血色素は単なる酸素輸送タンパク質ではなく、生物の生活史・生態に深く結びつく適応の産物です。

研究メモ:分子系統解析や古代DNA・化学分析から、血色素の進化史を追う研究が進んでいます。

血管と血流の基礎 — しくみと制御

- 血管の種類:動脈(高圧)、静脈(弁があり戻す)、毛細血管(物質交換)に分かれます。

- 血流制御:自律神経、局所代謝物、内皮由来因子(NOなど)によって血管径が変わり、局所血流を調節します。

- 血圧と血流の基礎方程式(簡易解説):流量は圧差と抵抗で決まります(ポアズイユの法則の概念的紹介)。血管径が半分になると抵抗は約16倍に増えます。

実用メモ:冷えやチアノーゼ、しびれなどは末梢血流の問題が背後にあることが多く、循環の基本知識が日常の体調管理に役立ちます。

血液に関する詳細を学びたい方はこちらをどうぞ。血液は病気の兆候や健康に関することが分かりやすいので、学んでいて損はないと思います!

血液型の基礎とよくある誤解(性格論の科学的検証)

- ABOシステム:赤血球表面の糖鎖がA・B・Oを決めます。RhはD抗原の有無で陽性/陰性が分かれます。輸血の安全性や妊娠管理で重要です。

- 性格と血液型:日本などで文化的に広まった「血液型性格診断」ですが、科学的な証拠は乏しく、信頼できる大規模な研究では一貫した関連性は示されていません。統計的な弱さや文化バイアスを考慮する必要があります。

- 臨床上の注意:輸血は血液型だけでなく交差適合試験(クロスマッチ)が必須です。

血液の凝固と止血の分子機構

- 一次止血:血小板が損傷部位に粘着し一次プラグを形成。

- 二次止血:凝固カスケードによりフィブリンが形成されプラグを強化。トロンビンは中心的役割を果たします。

- 臨床との関連:凝固異常は出血傾向や血栓症の原因になり、ワルファリン、ヘパリン、NOACなどの薬剤で治療・予防します。

ラボの小技:凝固試験(PT、aPTT)は凝固系の機能評価に用いられます。採血管の種類(EDTA, クエン酸など)に注意してください。

ラボ・保存・ステインに関する実用知識(研究者・学生向けのミニコーナー)

- 抗凝固剤の選び方:血算・DNA解析はEDTA、凝固検査はクエン酸、血清分離は凝固させてセンチフュージするなど用途に応じた選択が重要です。

- 銀染色や特殊染色:タンパク質検出や組織染色で有用ですが、金属イオンやpHに敏感なため条件最適化が必要です。家庭や非専門環境での化学反応(例えば木材の銀ステイン)は表面酸化や変色を引き起こすため専門家に相談するのが安全です。

- 安全対策:血液は感染リスクがあるため、倫理とバイオセーフティ(手袋、ディスポ容器、適切な廃棄)が必須です。

日常で役立つ血の知識(健康管理編)

- 定期検診:年1回の血液検査で鉄欠乏、脂質異常、糖代謝異常、腎肝機能など主要な健康指標をチェックしましょう。

- 生活習慣:栄養(鉄、ビタミンB12、葉酸)、適度な運動、禁煙が血液の健康に直結します。

- 緊急時の対応:大量出血や意識障害があるときは直ちに救急へ。止血と搬送が重要です。

まとめと今後の展望

血は進化・生理学・医学・文化を横断するテーマです。近年は単一細胞解析やプロテオミクス、代謝解析が血研究を加速させており、将来的には「個別化ヘルスケア(血液由来バイオマーカーを用いた早期診断)」がさらに現実味を帯びてくるでしょう。一般の皆様には、定期的な血液検査と科学的根拠に基づく情報の選択をおすすめします。