1. はじめに — 環境保全とは何か?

環境保全(Environmental Conservation)は、人間活動によって損なわれつつある自然環境を守り、次世代へと健全な形で引き継ぐための取り組みです。

近年、地球温暖化、生物多様性の減少、海洋プラスチック汚染などが世界的な課題となっていますが、環境保全は単なる「自然を残す」活動にとどまりません。

そこには、科学的知見に基づく資源管理、地域社会の協力、技術革新の導入が不可欠です。

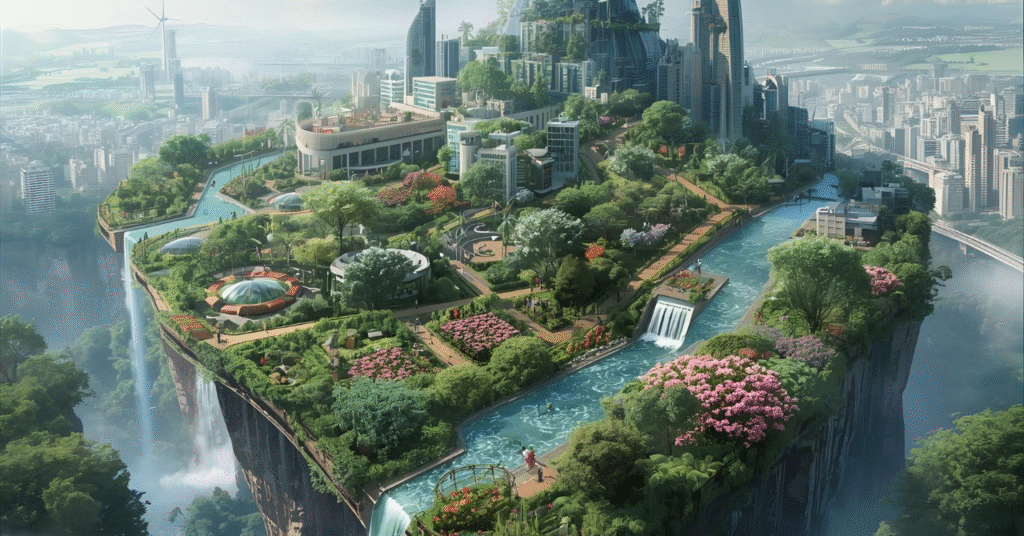

保護区や国立公園の設置といった伝統的な方法から、AIによる生物モニタリング、都市の再緑化、企業のカーボンニュートラル宣言まで、保全の形は多様化しています。本記事では、その中でも特に注目すべき6つの切り口を紹介します。

2. 生態系を守る — 保全の基本単位

環境保全の根幹にあるのは、生態系の維持です。

森林、湿地、サンゴ礁、草原など、それぞれの生態系は多様な生物種と複雑な相互作用で成り立っています。このバランスが崩れると、食物網や物質循環が変化し、やがて人間社会にも影響が及びます。

近年は、単一の希少種だけを守るのではなく、生息地そのものを保全する「生態系アプローチ」が主流になっています。例えば、沿岸のマングローブ林を保護することで、魚介類の繁殖場を確保し、同時に津波や高潮の被害軽減にもつながります。

一方で、都市部の小規模な緑地や街路樹も、鳥や昆虫にとって重要な中継地として機能します。このような細かな環境をつなぐことで、生物の移動や遺伝的多様性の維持が可能になります。

3. 気候変動と保全 — 炭素をめぐる取り組み

気候変動対策は環境保全の中心的課題です。森林や湿地は、大気中の二酸化炭素(CO₂)を吸収・固定する天然の炭素吸収源です。

熱帯雨林保全はもちろんですが、近年は海草藻場や塩性湿地といった「ブルーカーボン生態系」も注目されています。これらは単位面積あたりの炭素吸収量が森林を上回る場合があり、海底堆積物に数百年単位で炭素を閉じ込めます。

加えて、農地の土壌管理によっても炭素固定を高められます。無耕起栽培や有機物投入は土壌中の有機炭素量を増やし、同時に土壌の保水力や肥沃度を改善します。

これらの活動は、単なる温暖化防止にとどまらず、食料生産や災害レジリエンス向上にも寄与します。

4. 水の循環を支える — 湿地と水源の保全

水資源の保全は、人間だけでなくあらゆる生物にとって生命線です。

湿地は自然の浄水装置として機能し、河川の氾濫を緩和し、地下水の涵養にも貢献します。しかし世界の湿地面積は過去100年で半減し、多くが農地や都市に転換されました。

再生事例として、ヨーロッパでは廃棄された泥炭地を再湿地化するプロジェクトが進められています。これにより希少な水鳥が戻り、同時に炭素排出の抑制にも成功しています。

また、山間部の森林は都市部の水道水源として重要です。水源林の適切な管理は、河川の水質維持や渇水対策につながります。

5. 資源の循環利用 — 廃棄物を減らす科学

環境保全は資源の「入口」だけでなく、「出口」にも目を向ける必要があります。

循環型社会の実現には、廃棄物削減・再利用・リサイクルが不可欠です。特に、電子機器やバッテリーに含まれるレアメタルの回収は、鉱山開発による環境破壊を抑える鍵となります。

最近では、下水処理からリンを回収して肥料として再利用する技術が普及し始めています。これは資源確保だけでなく、河川や湖の富栄養化防止にもつながります。

さらに、食品廃棄物をバイオガスに変換するメタン発酵は、再生可能エネルギーの供給源としても注目されています。

6. 科学と地域の連携 — 保全の新しいかたち

環境保全の成功には、科学的データと地域住民の協力が不可欠です。

衛星やドローンによる森林モニタリング、eDNAによる水生生物の把握、AIによる自動種判定など、科学技術は保全活動を効率化しています。

同時に、市民科学(Citizen Science)の動きも広がっています。市民がスマートフォンで生物の写真を記録・投稿することで、研究者が広範囲のデータを短期間で収集できるようになっています。こうした活動は、環境保全への関心を高め、地域全体の協力体制を築くきっかけにもなります。

SDGsとの関係

環境保全の取り組みは、SDGs(持続可能な開発目標)とも深く結びついています。生態学的に見ると、以下の目標が特に関連します。

- SDG 6「安全な水とトイレを世界中に」

湿地や水源林の保全は、水質浄化や洪水防止につながります。 - SDG 7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」

食品廃棄物からのバイオガス利用など、自然の循環を活かした再生可能エネルギー。 - SDG 12「つくる責任 つかう責任」

廃棄物の削減や資源の再利用は、生態系の物質循環を保つことにも直結します。 - SDG 13「気候変動に具体的な対策を」

森林やブルーカーボン生態系による炭素固定は、温暖化防止の基盤です。 - SDG 14「海の豊かさを守ろう」/SDG 15「陸の豊かさも守ろう」

生態系そのものを守る取り組みは、生物多様性と人間社会の安定に欠かせません。 - SDG 17「パートナーシップで目標を達成しよう」

科学技術と市民の協力による保全活動は、持続可能な社会づくりに不可欠です。

おわりに — 小さな行動からつながる未来

環境保全は、国や自治体だけが担うものではありません。日常の中での節水、省エネ、買い物時の選択、地域の清掃活動など、小さな行動も大きな変化につながります。

それらはすべて、地球の生態系や物質循環の健全性を保つ一部であり、次の世代への贈り物です。