はじめ

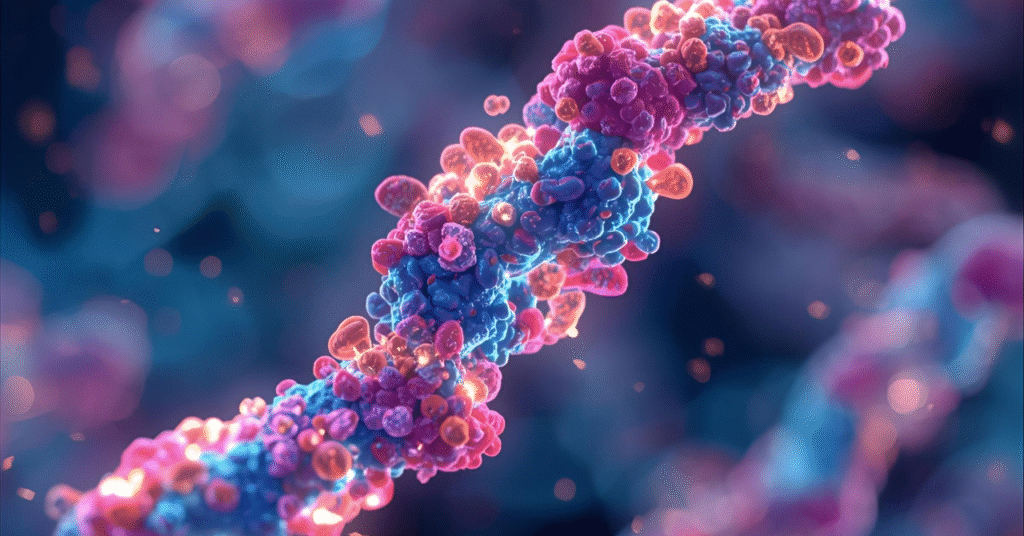

私たちの体は約60兆個とも言われる細胞から成り、その多くの構造と機能はタンパク質に依存しています。タンパク質はアミノ酸という小さな分子がつながってできたポリマーであり、人間の体内で重要な役割を果たすアミノ酸は20種類の「標準アミノ酸」が中心です。本記事では「人間の体を構成するアミノ酸」に焦点を当て、各アミノ酸がどのように体に貢献しているのか、日常生活や健康にどう関係するか、そして研究や臨床で注目されるニッチな情報まで、一般の方にもわかりやすく解説します。食品や栄養、医学的な視点からも実用的に役立つ内容を盛り込みます。

たんぱく質は体内で様々な役割を果たしています。詳細を知りたい方はこちら!

1. 基本を知る — 人体を構成する20種のアミノ酸と「必須/非必須」の区別

まずは全体像から。ヒトのタンパク質を構成する標準アミノ酸は20種類で、それぞれ性質(酸性・塩基性・非極性・極性)や側鎖(R基)の化学的特徴が異なるため、タンパク質の立体構造や機能に直接影響します。

主な分類とポイント:

- 必須アミノ酸(9種):ヒトは自力で合成できないため、食事で補う必要があります。ロイシン、イソロイシン、リシン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、トリプトファン、バリン、ヒスチジン(※成長期は必須とされる)。

- 非必須アミノ酸(11種):体内で合成可能なもの。ただし病態やストレス時には「条件的必須」となり得ます(例:アルギニン、グルタミン)。

- 20種の一覧(標準アミノ酸):グリシン、アラニン、セリン、スレオニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、フェニルアラニン、チロシン、トリプトファン、システイン、メチオニン、リシン、アルギニン、ヒスチジン、アスパラギン、グルタミン、グルタミン酸、アスパラギン酸、プロリン。

なぜ重要か:

- 各アミノ酸の側鎖の化学的性質が、タンパク質の折りたたみ、酵素活性、結合部位、膜貫通領域の形成などを決めます。

- 栄養的に、すべての必須アミノ酸がバランスよく摂取されていることがタンパク質合成の効率に直結します(「最も不足しているアミノ酸が律速」という考え方)。

日常向けアドバイス:

- 肉・魚・卵・乳製品は必須アミノ酸をバランスよく含みます。菜食中心の方は大豆・豆類・穀物の組合せで補うとよいです。

- 成長期、妊娠、術後、燃焼・炎症状態では一部の「非必須」が実質的に不足しやすいため、食事の質に注意が必要です。

2. 構造と機能の関係 — 代表的アミノ酸が体内で果たす役割(構造的視点)

タンパク質の一次配列に現れるアミノ酸の種類と配置は、そのタンパク質の機械的性質や機能を決定します。ここでは構造形成に特に寄与する代表的アミノ酸を取り上げます。

重要アミノ酸とその構造的役割:

- グリシン(Gly):最小の側鎖(H)を持ち、柔軟な箇所やヘリックスの終端、βターンで頻出します。コラーゲンの三重らせんでは重要。

- プロリン(Pro):環状側鎖でペプチド結合の自由回転を制限し、ヘリックスを曲げる・止める役割を果たします。コラーゲンや膜タンパク質の折れ曲がりに関与。

- システイン(Cys):チオール基(–SH)を持ち、酸化条件下で**ジスルフィド結合(S–S)**を形成してタンパク質の安定化や分泌タンパク質の折りたたみを助けます。酵素活性の触媒中心にも関与することがあります。

- アルギニン(Arg)、リシン(Lys)、ヒスチジン(His):塩基性の側鎖を持ち、DNA結合タンパク質、転写因子、酵素の活性部位に多く存在します。ヒスチジンはpKaが生理pH近くにあるためプロトン授受の触媒に便利です。

- フェニルアラニン(Phe)、チロシン(Tyr)、トリプトファン(Trp):芳香族側鎖を持ち、疎水性コアの安定化や光学的特性(吸光)に寄与。チロシンはリン酸化部位にもなります。

生物学的意義:

- コラーゲンのような繊維タンパク質は、特定アミノ酸の繰り返し配列(例:Gly–X–Y)が立体構造に不可欠です。

- 酵素は活性中心に特定アミノ酸を配置することで化学反応を触媒します(酸・塩基触媒、求核攻撃など)。

実用的視点:

- マクロ分子設計や医薬品、バイオ材料の開発では、アミノ酸配列の微小な変更が機能を大きく変えるため、配列設計が重要です。

3. 代謝とエネルギー供給 — どのアミノ酸がエネルギー源になるか

アミノ酸は単なる材料だけでなく、必要に応じてエネルギー源や糖新生の基質にもなります。どのアミノ酸が「糖になりやすい」「ケトン体に寄与しやすい」かは分類が可能です。

主要な代謝分類:

- 糖原性アミノ酸:分解されてピルビン酸やTCA回路中間体になり、最終的に糖(グルコース)へ変換可能。例:アラニン、グルタミン、セリン。

- ケト原性アミノ酸:分解してアセチルCoAやアセト酢酸になる。例:ロイシン、リシン(完全にケト原性)。

- 両方の性質を持つアミノ酸:フェニルアラニン、チロシン、トリプトファンなどは糖原性とケト原性の双方の代謝産物を生じます。

実際の生理での役割:

- アラニン回路:筋でアンモニアを受け取ったグルタミン酸からアラニンが作られ、肝でアラニンがピルビン酸に戻されて糖新生に使われる。これにより筋と肝の間で窒素と炭素の輸送がなされます。

- BCAA(分岐鎖アミノ酸:ロイシン、イソロイシン、バリン):筋で主に代謝され、運動時のエネルギー源やタンパク質合成シグナルとして機能します。特にロイシンはmTOR経路を介してタンパク質合成を刺激します。

臨床的な示唆:

- 栄養不良や術後、慢性疾患では糖原性アミノ酸の利用が増え、筋タンパク質の分解が進むことで筋萎縮が生じやすくなります。

- ケトン食や断食状態ではケト原性アミノ酸の寄与が相対的に高まります。

日常のヒント:

- 長時間の運動や減食中は、バランスの良いタンパク質供給と適切なカロリー摂取で筋肉の分解を防ぐことが重要です。

4. シグナルと代謝制御 — アミノ酸は“栄養シグナル”でもある

近年の研究で明らかになった重要な点は、アミノ酸が単なる栄養素を越えて「細胞の成長・分化・代謝」を感知するシグナルであることです。特にロイシンやグルタミンなどは細胞内シグナル伝達を強力に制御します。

主要経路:

- mTOR経路(mechanistic Target of Rapamycin):アミノ酸、特にロイシンが活性化因子として働き、mTORC1を介してタンパク質合成やオートファジー抑制を制御します。栄養豊富な状況ではmTORが活性化し、細胞成長が促進されます。

- GCN2/ATF4経路:アミノ酸不足時に活性化され、タンパク質合成の抑制やアミノ酸輸送体の発現を誘導してストレス応答を行います。

生理学的意義:

- 発育期や再生機構ではアミノ酸濃度が増加すると成長シグナルが入り、細胞が増殖・分化する。逆に飢餓ではオートファジーが誘導され、細胞は内部資源を分解して生存を図ります。

- 癌細胞はアミノ酸取り込み・代謝を改変して増殖に有利な状態を作ることがあり、これが治療標的として注目されています。

応用と社会的意義:

- サプリメントやスポーツ栄養では、ロイシン(あるいはBCAA)の摂取が筋合成を促すとして広く利用されています。ただし過剰摂取や単独補給は他のアミノ酸とのバランスを崩す可能性があります。

5. 免疫・修復・抗酸化 — 特定アミノ酸の役割と臨床応用

アミノ酸は免疫系の働きや組織修復、酸化ストレス対策に重要です。ここでは代表的なアミノ酸とその医療的意義を整理します。

代表的アミノ酸と機能:

- グルタミン:免疫細胞の主要なエネルギー源であり、腸上皮の維持や傷の修復に関与します。外科手術後や重症患者でグルタミンの需要が増えることが知られています。

- アルギニン:一酸化窒素(NO)の前駆体であり、血管拡張や免疫応答、創傷治癒に関与します。条件によっては補給が有益とされる状況がありますが、敗血症など一部の病態では注意が必要です。

- システイン(+グルタミン酸、グリシン):グルタチオンの合成に必要で、細胞内抗酸化能を保つうえで不可欠です。グルタチオンは解毒や酸化還元バランスの維持に重要です。

- BCAA(ロイシン、イソロイシン、バリン):肝疾患患者ではBCAA補給が筋肉量維持や肝性脳症の改善に用いられることがあります。

臨床と注意点:

- 栄養療法では、状態に応じたアミノ酸組成の調整が行われます。例えば、重症患者や透析患者では特定アミノ酸の投与が推奨されるケースがありますが、個々の病態や代謝状況を評価することが前提です。

- 自己判断での高用量サプリメント摂取は、腎機能や代謝バランスに負担をかける可能性があるため、医師や栄養士との相談が重要です。

研究の最前線(ニッチ):

- がんの代謝標的療法では、腫瘍が依存する特定アミノ酸供給を遮断することで腫瘍増殖を抑える試みが行われています(例:アスパラギン依存性の白血病に対するアスパラギナーゼ療法)。

たんぱく質の摂取は大切なんですが、サプリメントの味が苦手な方がいるのも事実です。私は朝食などにこのようなたんぱく質多めな食事を心がけています。普段の食事に取り入れるだけで、簡単ですよ!

6. 食事・サプリ・生活での実践ガイド — 人体アミノ酸を意識した暮らし方

最後に、日常生活で人体に必要なアミノ酸を意識するための実践的なガイドを示します。専門的な用語を避けつつ、すぐに活用できるポイントをまとめます。

食事に関する基本ルール:

- 多様なタンパク源を組み合わせる:動物性(肉、魚、卵、乳製品)と植物性(大豆、豆類、穀物)をバランスよく摂ると、必須アミノ酸を効率よく確保できます。

- タイミング:運動後30〜60分はタンパク質合成が活性化するタイミングなので、良質なたんぱく質を取ると筋肉の回復が促進されます。

- 量の目安:成人では体重1kgあたり0.8〜1.2 gのタンパク質が一般的な目安。アスリートや高齢者ではもう少し多め(1.2〜1.6 g/kg)が推奨されることがあります。

サプリメントの使い方:

- BCAA、ホエイプロテイン、カゼイン、ロイシン単体などは用途に応じて有益ですが、基本は食事での摂取を優先することが安全で確実です。

- 健康状態(腎機能、肝機能、慢性病)によってはサプリが負担になるので、長期利用前には医師へ相談してください。

特殊なライフステージ・状況:

- 高齢者:サルコペニア(加齢性筋肉減少)対策として十分なたんぱく質とロイシン摂取が重要です。

- 妊娠・授乳:胎児・乳児の成長のためにアミノ酸需要が増えるため、全体のエネルギーとタンパク質を増やすことが大切です。

- 病中・回復期:術後や感染症、外傷後はグルタミンやアルギニンなどが重要になる場合があり、栄養療法が介入することがあります。

生活習慣のちょっとしたコツ:

- 発酵食品(納豆、味噌、ヨーグルト、チーズ、漬物)はアミノ酸の風味や一部を手軽に摂取でき、腸内環境にも良い影響を与えます。

- 睡眠・ストレス管理はアミノ酸代謝やホルモンバランスに影響します。たとえばトリプトファン→セロトニン→メラトニンの経路は睡眠と密接に関連しています。

まとめ(チェックリスト)

- 人体を構成するアミノ酸は20種類で、必須9種は食事から確実に摂る必要があります。

- 各アミノ酸は構造的役割、代謝(エネルギー供給)、シグナル、免疫・修復など多様な機能を持ちます。

- 食事のバランス、特に良質なたんぱく質の摂取と摂取タイミングは健康維持に直結します。

- サプリは便利ですが、基本は食事優先。長期・高用量は医師と相談してください。

- 研究面ではアミノ酸代謝は疾患治療のターゲットとなっており、今後の応用が期待されます。

私もランニングが趣味なのですが、長距離走をするにあたって、筋肉の維持は難しいんです。なのでプロテインをつかうことで、筋肉の材料を維持するように心がけています。プロテインの選択基準は、おいしさと安さです!

・ULTORAプロテイン

→ 公式サイト ←・My protein

【Myprotein】・HMBプレミアムマッスル ボディア

HMBプレミアムマッスル ボディアをお勧めしています!