はじめに:グルテンって実際どうなの?

「グルテンフリー」「グルテン不耐症」など、最近よく耳にする“グルテン”という言葉。

パンやパスタ、うどんなどの主食に含まれるタンパク質の一種ですが、「なんとなく体に悪い」と思われがちです。

しかし、実際にはグルテンそのものが“悪者”というわけではなく、**「体内でどう消化されるか」や「個人の体質」**が大きく関係しています。

この記事では、生物学的な視点で「グルテンが体の中でどう扱われるのか」「なぜ人によって反応が違うのか」をわかりやすく紹介します。

一般の方でも理解しやすいように、科学的根拠をやさしく解説していきます。

① グルテンとは何? ― パンの“モチモチ”を作るタンパク質

- グルテンは小麦粉を水でこねたときにできる「グリアジン」と「グルテニン」というタンパク質の集合体。

- これがパンや麺の「モチモチした食感」を作り出します。

- 生物学的に見ると、グルテンはアミノ酸が長くつながった複雑な構造をしており、特に「プロリン」というアミノ酸が多いのが特徴です。

この“プロリンが多い”という特徴が、後に説明する**「消化されにくさ」**の理由のひとつです。

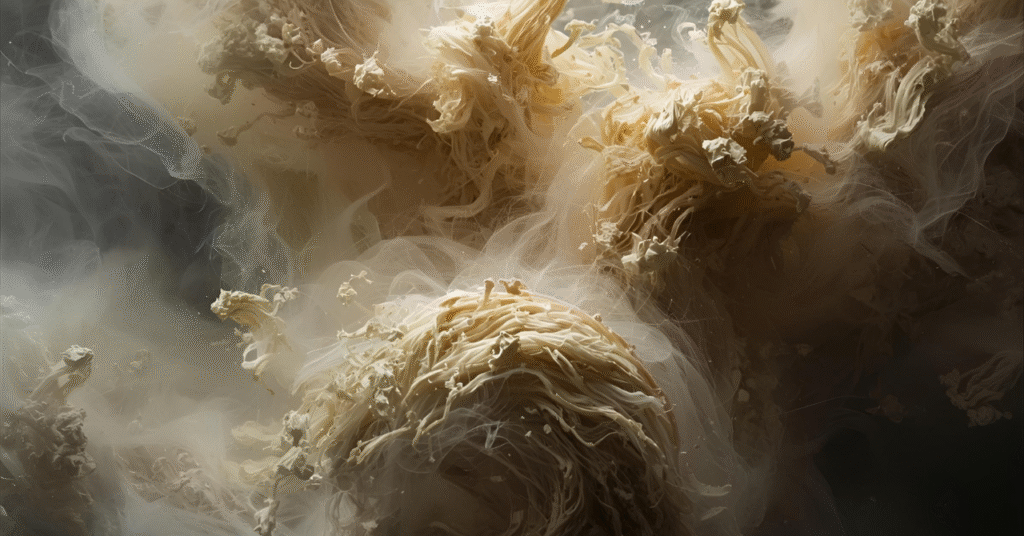

② グルテンは消化されにくい? ― 胃腸の中で何が起きているか

私たちの体では、胃のペプシンや腸のトリプシンなどの酵素が食べ物のタンパク質を分解しています。

しかし、グルテンの中には通常の酵素では切れにくい部分があります。

- 特にグリアジンという成分は、酵素の作用を受けにくい構造を持ちます。

- そのため、一部のペプチド(短いタンパク質断片)が腸まで分解されずに届くことがあります。

- この“未消化ペプチド”が腸の免疫系に刺激を与える場合があるのです。

ただし、健康な人ではほとんど問題になりません。

体にはバリア機能(腸の上皮細胞や免疫調整)があり、普通の食事量では過剰反応を起こすことは少ないです。

③ グルテンでお腹が張る? ― 消化と腸の関係

一部の人はグルテンを摂ると「お腹が張る」「下痢や便秘が続く」と感じます。

この原因の一部は、腸内細菌との関係にあります。

- 腸内細菌は人によって種類が違い、グルテンを分解できる菌を多く持つ人もいれば、そうでない人もいます。

- 腸内環境が乱れていると、未消化物がガスを発生させやすくなり、 bloating(腹部膨満感)が起きやすくなります。

- さらに、腸のバリア機能を弱める「ゾヌリン」という分子の働きが活発になると、腸の透過性が上がり、炎症が起こることもあります。

これは**「リーキーガット(腸漏れ)」**とも呼ばれる現象で、グルテンに対して敏感な人では、この仕組みが関係していると考えられています。

④ グルテン不耐症とセリアック病 ― 同じようで違う!

グルテンに対して問題を起こす代表的な3つの状態があります。

| 症状名 | 原因 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| セリアック病 | 自己免疫反応 | 小腸の粘膜が炎症を起こし、栄養吸収が悪化する |

| 小麦アレルギー | IgE抗体による即時型反応 | 蕁麻疹や呼吸困難など、アレルギー症状が出る |

| 非セリアックグルテン感受性 | はっきりした機序は不明 | 消化不良・疲労感・頭痛など多様な症状 |

セリアック病は遺伝的素因を持つ人に多く、HLA-DQ2やDQ8といった遺伝子型と関係しています。

一方、非セリアック感受性は検査では異常が出にくく、「除去して調子が良くなったら可能性あり」と判断されることが多いです。

⑤ 科学が注目する最新研究 ― 腸内細菌と酵素の力

最近の研究では、**「腸内細菌の種類」や「酵素補助」**がグルテンの消化に大きく関係していることが分かってきました。

- 一部の乳酸菌(ラクトバチルス属など)は、グルテンを部分的に分解してくれる可能性が報告されています。

- 酵母を使った発酵パン(サワードウ)は、通常のパンよりグルテン含有量が少なく、消化が穏やかというデータもあります。

- 海外では、**プロリン分解酵素(Prolyl endopeptidase)**を使ったサプリメント研究も進行中です。

つまり、「グルテンを完全に避ける」よりも「上手に付き合う」方向へ研究はシフトしています。

⑥ グルテンとの付き合い方 ― 科学的にみた“ほどよい距離感”

すべての人がグルテンを避ける必要はありません。

大切なのは、「自分の体質を理解する」ことです。

日常で気をつけたいポイント:

- パンやパスタばかりに偏らず、米や雑穀なども取り入れる。

- よく噛んで食べることで、唾液酵素が働きやすくなる。

- 発酵食品(ヨーグルト、納豆、味噌など)を食べて腸内環境を整える。

- 消化不良が続く場合は医師に相談し、自己判断で除去食を始めない。

科学的にも、**“完全除去”より“バランスの良い腸内環境”**の方が健康維持に効果的とされています。

⑦ まとめ ― グルテンは「悪者」ではなく、体質との相性の問題

グルテンは人類の食文化を支えてきた重要なタンパク質です。

確かに一部の人では炎症や不調を引き起こすことがありますが、ほとんどの人にとっては無害で、むしろエネルギー源となる小麦食品の一部です。

科学的なポイントをまとめると:

- グルテンはプロリン豊富で消化されにくい構造を持つ。

- 腸内細菌や酵素活性により、分解の程度が人によって異なる。

- セリアック病やグルテン感受性では、免疫反応が過剰に起こる。

- 発酵食品や多様な食事で腸を整えることが、グルテン対策にもつながる。

グルテンを“敵”とするよりも、生物学的に理解して上手に付き合うことこそ、健康的な食生活の鍵といえます。

参考

- PubMed:Gluten digestion and intolerance review

- NIDDK(アメリカ国立糖尿病・消化・腎疾患研究所):Celiac Disease

- Celiac Disease Foundation

- PubMed Central:Zonulin and intestinal permeability

- Sourdough fermentation and gluten degradation studies