はじめに

ゴキブリは多くの人にとって不快な存在であり、家屋内で見つかれば駆除の対象になります。しかし生態学的な視点で見ると、ゴキブリは長い進化史を経て地球上で多様な役割を担ってきました。本記事では「ゴキブリは人類の敵か、それとも生態系の共存者か」という問いを、以下の7つの観点(選)から科学的に掘り下げます。

モアイ研究所

ゴキブリに関する記事をまとめています!

1選:分解者としての役割 — 落ち葉・デトリタスの循環促進

- 概要:多くのゴキブリ種は雑食性であり、落ち葉や枯死物、有機ごみ(デトリタス)を分解することで炭素や窒素の循環に寄与します。森や草地の微小な分解者群の一部として機能することが知られています。

- 生態学的インパクト:分解速度が上がることで土壌中の養分が早期に再利用され、微生物群集や植物の生育に間接的な好影響を与えることがあります。

- マイナー知見:一部の種は地上層だけでなく土中表層にも潜り込み、有機層の撹拌(かくはん)を行うことで微気候や土壌構造に影響を与えることが観察されています。

2選:微生物共生体としての重要性 — 腸内細菌と難分解物の分解

- 概要:ゴキブリの腸内にはセルロース分解菌やリグニン分解に関わる微生物群が共生しており、これがゴキブリの雑食性・分解能を支えています。

- 生物学的意義:共生微生物は宿主の栄養取得を助けるだけでなく、環境中の有機物の分解経路そのものに寄与している可能性があります。したがってゴキブリの存在は微生物多様性の一端を形作ります。

- 研究のヒント:最近のメタゲノム解析では、ゴキブリ腸内で新規のセルラース分解酵素や抗生物質耐性遺伝子が検出されており、微生物学的にも興味深い資源です。

3選:病原媒介者としてのリスク — 衛生学的視点

- 概要:屋内に出没する一部のゴキブリは、食べ物や調理器具に付着して細菌や寄生虫の病原体を運ぶことがあります。サルモネラや大腸菌などが問題視されることが多いです。

- リスク評価:野外のゴキブリは分解者としての機能が主ですが、家屋内の個体群は人間環境との接触が深く、病原体を媒介するリスクが高まります。衛生管理が不十分な場所では感染症リスクが増大します。

- 対策の科学:単なる殺虫剤散布よりも、衛生管理(食べかすの除去、隙間封鎖、湿度管理)と統合的有害生物管理(IPM:Integrated Pest Management)が効果的です。

4選:耐性進化と化学的防除の限界 — 抗薬性の進化学

- 概要:ゴキブリは短期間で殺虫剤耐性を獲得することがあり、これは選択圧と高い繁殖力によるものです。遺伝的多様性と高い交雑率が耐性遺伝子の拡散を助長します。

- 科学的示唆:耐性管理には回転防除(異なる作用点の薬剤を順次使用)や非化学的対策を組み合わせることが必要です。単一手法に依存すると耐性集団が急速に増える傾向があります。

- マイナー知見:ゴキブリの代謝酵素(P450やグルタチオンS転移酵素など)の発現変化が耐性の分子基盤であり、これを標的にした新規防除法の研究が進んでいます。

5選:生物多様性との関係 — 天敵と食物網の一部として

- 概要:ゴキブリは多くの捕食者(カマキリ、クモ、鳥類、両生類、小型哺乳類など)の餌となり、局所的な食物網で重要な位置を占めます。

- 生態系サービス:ゴキブリが餌資源として安定的に存在することで、捕食者の個体群維持や生態学的バランスに寄与します。特に夜行性の捕食者にとっては重要な栄養源です。

- 圧力変化の影響:都市化や農地開発で捕食者が減少すると、ゴキブリ個体群が爆発的に増加しやすくなります。逆に捕食圧が強い環境ではゴキブリ密度は抑えられます。

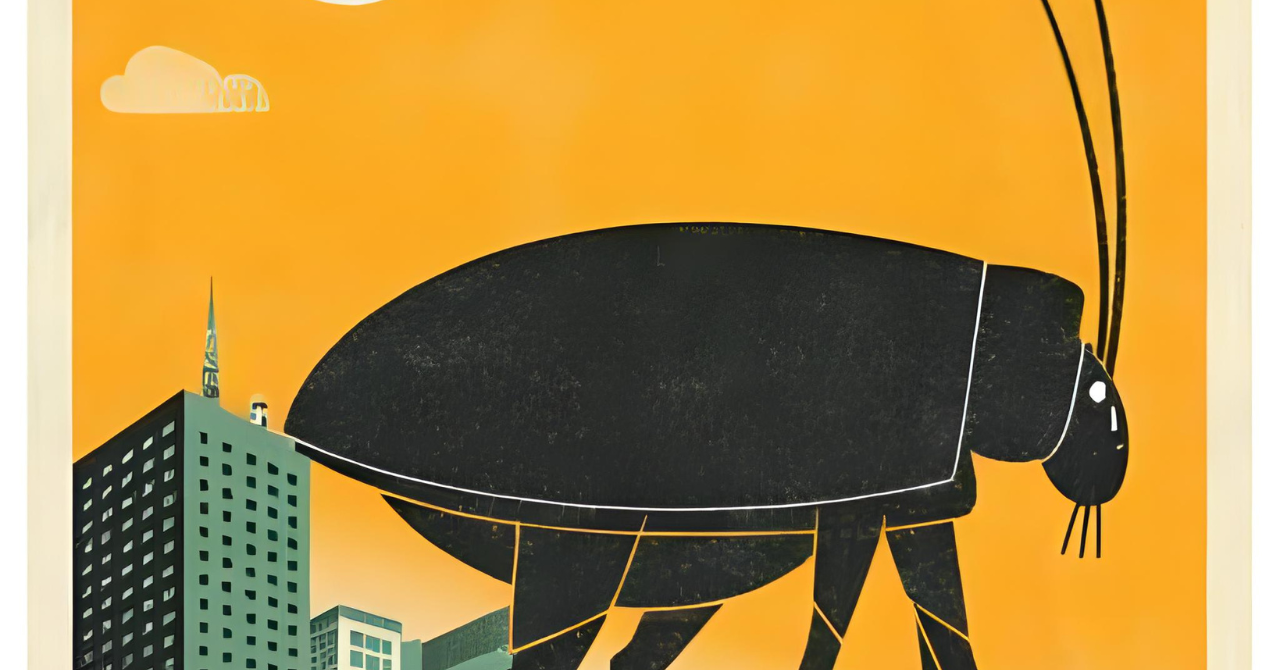

6選:都市生態学と適応戦略 — 都市環境での成功要因

- 概要:都市は温暖で餌資源が豊富なニッチを提供し、ある種のゴキブリは都市環境に極めて適応しています。行動適応(夜行性化、隠れ場所の利用)や繁殖戦略が成功に寄与します。

- 都市特有の問題:建築構造やごみ処理の方法がゴキブリの繁殖に影響します。また地球温暖化による気温上昇は、一部地域で活動期間の延長と分布拡大をもたらす可能性があります。

- マイナー知見:微小気候(建物の断熱性や地下配管の温度)を解析すると、ゴキブリの巣穴形成パターンが理解でき、防除ポイントの最適化に繋がります。

7選:共存に向けた科学的アプローチ — 公衆衛生と生態系保全の両立

- 共存の原則:ゴキブリを生態系サービスの担い手として完全に保護することは現実的ではありませんが、公衆衛生を守りつつ生態系の均衡を損なわない管理が可能です。

- 具体的手法:

- 環境改善:食べ残し・ごみの管理、配管や隙間の封鎖、建物の湿度管理。

- 生物学的知見の応用:繁殖期や行動パターンに基づいたトラップ配置、フェロモントラップの利用など。

- 監視と早期対応:モニタリング(トラップや市民報告)で個体群動向を把握し、閾値を超えたら早期に統合的対策を実行する。

- 教育と政策:自治体レベルでのごみ管理や飲食店衛生の徹底、公衆の教育が重要。

- 未来展望:微生物学的制御(腸内細菌を標的にした生物学的撲滅)や遺伝子ドライブのような新技術は研究段階ですが、倫理的・環境的配慮が必要です。

結論:敵か共存者か?— 文脈依存の答え

ゴキブリは一概に『人類の敵』とも『無条件の共存者』とも言えません。屋内環境では公衆衛生上の脅威となり得ますが、自然環境や都市生態系の一部としては重要な分解者・栄養供給源であり、微生物多様性の一端を担っています。科学的に賢く管理することで、リスクを低減しながら生態系サービスを損なわない共存を目指すべきです。

付録:要点まとめ

- ゴキブリは有機物の分解と栄養循環に寄与する。

- 腸内共生微生物が難分解物の分解を支えている。

- 家屋内個体群は病原体媒介のリスクがあり衛生管理が必須。

- 単一の殺虫剤依存は耐性進化を招く。

- 捕食者との食物網での位置づけを踏まえた管理が重要。

- 都市の微小気候が繁殖に影響するため建築的対策が有効。

- 統合的有害生物管理(IPM)と市民教育が最も現実的な共存戦略。

参考

- https://www.cdc.gov/ (米国疾病予防管理センター:害虫と衛生に関する情報)

- https://www.nature.com/ (学術雑誌Nature:生態学・微生物学関連論文)

- https://www.sciencedirect.com/ (科学論文データベース)

- https://www.jstage.jst.go.jp/ (日本の学術論文・資料検索)

- https://www.ipmcenters.org/ (IPMに関する資料)