はじめ

抗体(イムノグロブリン)は、私たちの体を病原体や異物から守る「分子の兵士」です。ワクチンや感染症、自己免疫疾患、治療用モノクローナル抗体の話題が日常でも増え、抗体の基本的な働きや特徴を正しく理解することは非常に重要です。本記事では、抗体の構造と主要な機能、免疫系を動員する仕組み、抗体がどう多様化して学習(記憶)するか、さらに臨床応用や注意点を解説します。

モアイ研究所

たんぱく質は体内で様々な役割を果たしています。詳細を知りたい方はこちら!

1. 抗体の構造と種類(IgG, IgA, IgM, IgE, IgD)

抗体は基本的に同じ「Y字型」のタンパク質ですが、部位ごとに役割が分かれています。

- 基本構造

- Fab(抗原結合部): 抗体の腕に相当。ここが病原体の特定部位(エピトープ)に結合します。

- Fc(定常領域): 尾部。免疫細胞の受容体や補体系と相互作用してエフェクター機能を発揮します。

- 主なクラス(イソタイプ)

- IgG:血中で最も多く、補体活性化やFc受容体を介したオプソニゼーションが得意。胎盤を通り胎児を保護(FcRn経路)。

- IgA:粘膜や唾液に多い。分泌型IgA(sIgA)は外部暴露部位での中和に重要。

- IgM:初期応答に登場。ペントマー構造で補体活性化能力が高い。

- IgE:寄生虫防御とアレルギー反応に関与。肥満細胞や好酸球と結びつく。

- IgD:主にB細胞表面で見られるが、機能はまだ不明点が多い。

- キーワード解説(短)

- Fc受容体(FcγRなど):免疫細胞が抗体のFcを認識して貪食やADCC(抗体依存性細胞傷害)を引き起こします。

- FcRn(ネオナータルFc受容体):IgGの寿命延長と胎盤移行に関与。

100%オーガニックです!カフェイン1/4、焙煎コーヒーの約22倍の抗酸化力。

保存料・香料・調味料等は一切使用してません。【スローグリーンコーヒー】

2. 主要な働き① — 「直接的」な無力化:中和と凝集

抗体が病原体や毒素に直接「効く」代表的なメカニズムです。

- 中和(Neutralization)

- 抗体がウイルスの受容体結合部位や細菌の毒素活性部位に結合して、その機能を阻害します。

- 例:SARS-CoV-2に対する中和抗体はスパイクタンパクの受容体結合ドメイン(RBD)を遮断します。

- 凝集(Agglutination)/沈着(Immune complex formation)

- 抗体が複数の病原体を橋渡しして凝集させ、マクロファージなどによる除去を容易にします。

- 粘膜でのブロック

- IgAは粘膜表面で微生物の付着・侵入を防ぐ働きが強く、経口・経鼻ワクチンの効果にも関係します。

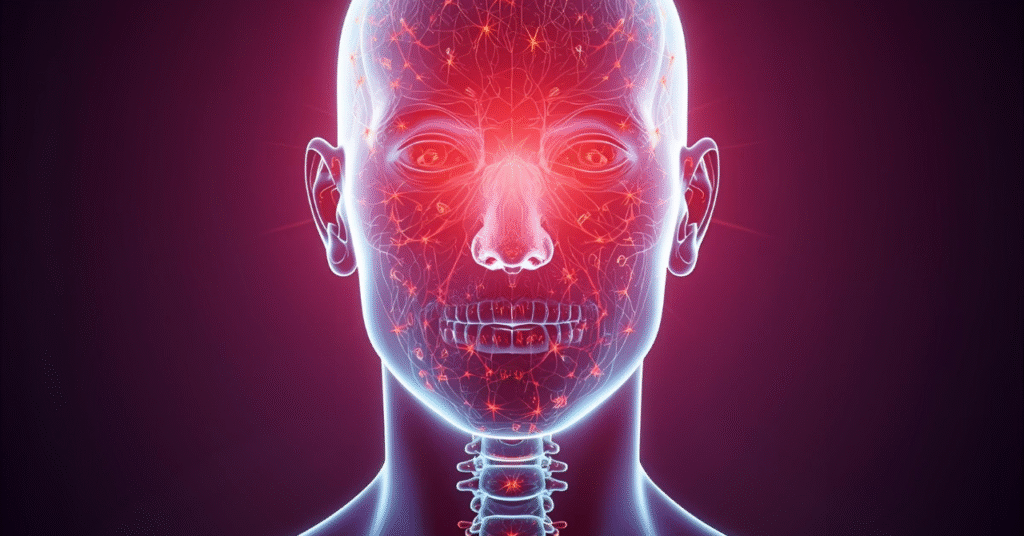

3. 主要な働き② — 「間接的」な免疫動員:オプソニゼーション、補体系、ADCC

抗体は自身が直接殺さずに、他の免疫システムを動員して病原体を排除します。

- オプソニゼーション(Opsonization)

- 抗体が被覆した標的は、マクロファージ・好中球のFc受容体に結合されやすくなり、貪食(ファゴサイトーシス)が促進されます。

- 補体活性化(Classical pathway)

- 抗体(主にIgMやIgG)が抗原と結合すると補体が活性化し、標的の溶解(膜攻撃複合体)や炎症誘導、さらに貪食を促進します。

- ADCC(抗体依存性細胞傷害)

- NK細胞などが抗体のFcを介して標的細胞を認識し、細胞死を誘導します(がん治療で重要な作用機序の一つ)。

- 免疫複合体の取り扱い

- 形成された免疫複合体は適切に除去されないと血管壁や腎臓などで炎症を起こし、自己免疫病の原因となることがあります。

4. 抗体の生成と多様化(V(D)J組換え・体細胞高頻度変異・クラススイッチ)

なぜ私たちは無数の異なる抗体を作れるのか——その分子機構を簡潔に説明します。

- V(D)J組換え

- B細胞の前駆体段階で、可変(V)、多様(D)、連結(J)領域の遺伝子断片がランダムに組み合わさり多様性を生み出します。

- 体細胞高頻度変異(Somatic hypermutation; SHM)

- 抗原に曝露されたB細胞は、体細胞レベルで変異を導入し、より高親和性の抗体を選別(Affinity maturation)します。

- クラススイッチ(Isotype switching)

- 抗体の抗原特異性は保ちながらFc領域を切り替えることで、IgM→IgG/IgA/IgEへと機能を切り替えます(C領域遺伝子再編成)。

- 記憶B細胞と長寿命形質細胞

- 一度作られた高親和性抗体を素早く再生産するために、記憶B細胞と骨髄に定着する長寿命形質細胞が重要です。

5. 臨床応用・リスク・マイナーな知識(治療用抗体、ADE、Fc糖鎖、FcRn)

ここでは実生活や臨床に直結する情報、そしてマイナーだが重要な専門知識をまとめます。

臨床応用

- モノクローナル抗体(mAb)

- がん免疫療法(例:抗PD-1/PD-L1抗体)、自己免疫疾患、感染症の中和抗体など、多岐にわたる応用があります。

- コンバインド治療

- 抗体-薬物複合体(ADC)は抗体でがん細胞に薬剤を運ぶ戦略で、標的特異性を高め、副作用を低減します。

リスク・注意点

- 抗体依存性感染増強(ADE)

- 一部のウイルスでは、非中和抗体が感染を助長する場合があり(デング熱の代表例)、ワクチン設計で注意が必要です。

- 免疫複合体による病変

- 過剰な免疫複合体は腎障害や血管炎を引き起こす可能性があります。

マイナーだが重要な分子知識

- Fc糖鎖(glycosylation)

- Fc領域の糖鎖修飾は抗体のエフェクター機能(ADCCや補体活性)に強く影響します。治療抗体の設計で糖鎖改変が行われます。

- FcRn(IgGの半減期と胎児移行)

- FcRnはIgGをリサイクルして寿命を延ばし、胎盤を通して胎児へ移行させます。抗体薬の半減期延長に応用されます。

- ポリレアクティブ/ナチュラル抗体

- 新生児や早期免疫応答で働く、低親和性だが広い標的を認識する抗体群があります。免疫の初期防御で重要です。

6. まとめ:日常で役に立つポイントと今後の展望

- 抗体は「中和(直接)+免疫動員(間接)」という二つの柱で感染防御を支えます。

- IgG、IgA、IgMなどイソタイプごとの得意分野を理解すると、ワクチン効果や感染様式の理解が深まります。

- 臨床では抗体は強力な治療ツールですが、ADEや免疫複合体による副作用などのリスク管理が重要です。

- マイナー知識(Fc糖鎖、FcRn、ポリレアクティブ抗体)は、将来のワクチン最適化や抗体薬設計で鍵になります。

- 最後に、抗体の学問は分子構造、生物学、臨床研究が交差する分野です。最新の知見を追うことで、治療や予防の選択肢が広がります。

モアイ研究所

たんぱく質の摂取は大切なんですが、サプリメントの味が苦手な方がいるのも事実です。私は朝食などにこのようなたんぱく質多めな食事を心がけています。普段の食事に取り入れるだけで、簡単ですよ!

リンク

リンク

リンク

付録:要点まとめ(短く見返せるチェックリスト)

- 抗体の主要機能:中和・凝集・オプソニゼーション・補体活性化・ADCC。

- 主要イソタイプ:IgG(血中・胎盤)、IgA(粘膜)、IgM(初期応答)、IgE(アレルギー)。

- 多様化機構:V(D)J組換え、体細胞高頻度変異、クラススイッチ。

- 臨床での注意:ADE、免疫複合体、Fc糖鎖の影響。

- 実用Tips:ワクチンは中和抗体+記憶B細胞を誘導することが理想。

モアイ研究所

炎症という現象に関係があるトピックです。こちらを読むと体との関係性がわかりやすいと思います!

参考リンク(本文中にはリンクを貼っていません)

- Janeway’s Immunobiology(NCBI Bookshelf)

- Nature Reviews Immunology — review articles on antibody function:

- Alberts et al., Molecular Biology of the Cell(教科書概説):

- WHO / CDC — ワクチンと抗体に関する基本情報ページ(検索で最新情報を参照してください):

モアイ研究所

私もランニングが趣味なのですが、長距離走をするにあたって、筋肉の維持は難しいんです。なのでプロテインをつかうことで、筋肉の材料を維持するように心がけています。プロテインの選択基準は、おいしさと安さです!

・ULTORAプロテイン

→ 公式サイト ←・My protein

【Myprotein】・HMBプレミアムマッスル ボディア

HMBプレミアムマッスル ボディアをお勧めしています!