はじめに

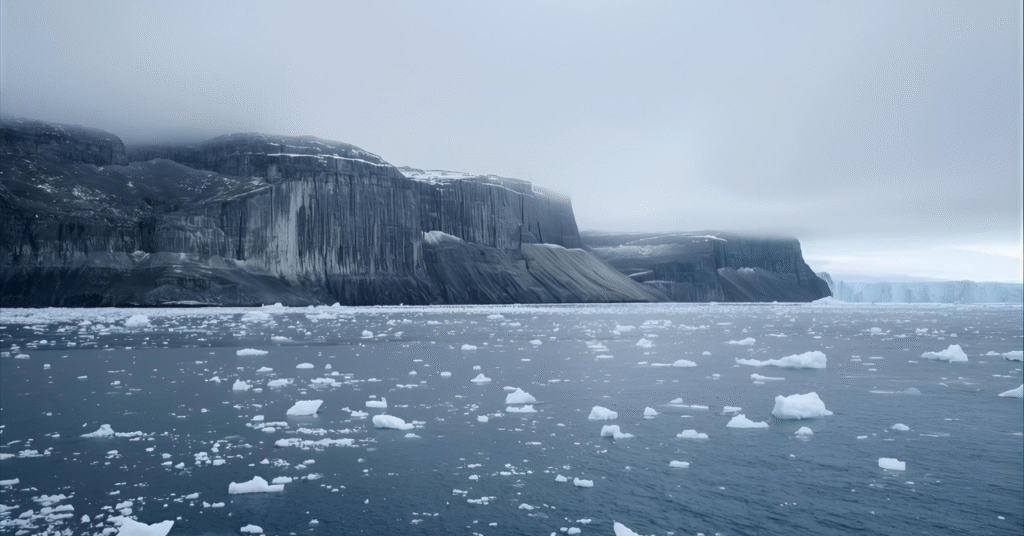

南極と聞くと、白銀の大地やペンギンを思い浮かべる人が多いと思います。しかし、そのはるか下に広がる 南極深海 には、地球上でもっとも奇妙で、もっとも理解されていない「未知の世界」があります。

最近、観測技術の向上によってこの深海域を詳しく調査できるようになり、まさに SF映画のクリーチャーのような新生物 が次々と発見されています。

本記事では、最新の南極深海調査で報告された不思議な生き物を「6つの見出し」でわかりやすく紹介します。

(本記事の画像はイメージです)

1. 南極深海はなぜ「未知の生物の宝庫」なのか?

南極深海は地球上でも数少ない「極限環境」が多重に重なった場所です。

■極限環境の例

- 水温 −1.8 ℃前後

海水が凍る直前の温度が常態化。 - 完全な暗黒

太陽光が届かず、視覚に頼らない進化が起こりやすい。 - 超高圧

数百気圧の世界で独自の細胞構造をもつ生物が多い。 - 栄養源が乏しい

生態系の基盤が独自の化学反応に依存。

こうした条件がそろうことで、他の海域とはまったく異なる進化が生じ、

「地球なのに地球らしくない生命」 が誕生しやすくなります。

2. 発光しながらゆっくり漂う”ゴーストフィッシュ”の正体

近年の調査で話題になったのが、半透明の体をもつ奇妙な魚。

研究チームはその姿から「ゴーストフィッシュ」と呼んでいます。

■特徴

- 骨格がきわめて薄く、光に透けるほど透明

- 筋肉も最小限で、ゼラチン状の体

- 高圧環境での浮力を維持するため、泳ぎは非常にゆっくり

こうした特徴から深海魚として分類され、南極独特の低温と高圧に適応していると考えられています。

■なぜ発光するのか?

深海では視覚より「光による意思疎通」が多用されるため、

- 同種とのコミュニケーション

- 捕食者の撹乱

- 獲物への誘引

など複数の役割が推測されています。

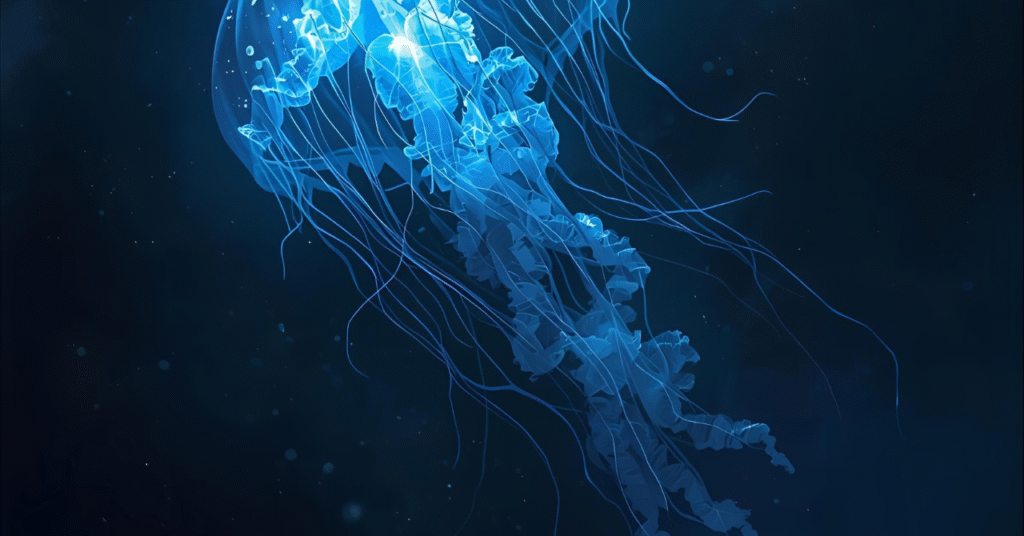

3. 長さ20m超も?南極海底で発見された”巨大コームジェリー”

調査潜水艇が偶然撮影した巨大な紐状のクラゲ状生物。

有櫛動物(コームジェリー)の一種とされますが、まったく分類が確定していません。

■驚愕のポイント

- 全長が 20m以上 と推測される個体も

- 体の縁に沿って並ぶ繊毛が、光を反射して 虹色に輝く

- 触手は糸のように細く、海底に垂れ下がるようにして生息

まるで宇宙生物のような姿ですが、深海生態系を支える「大型捕食者」である可能性も考えられています。

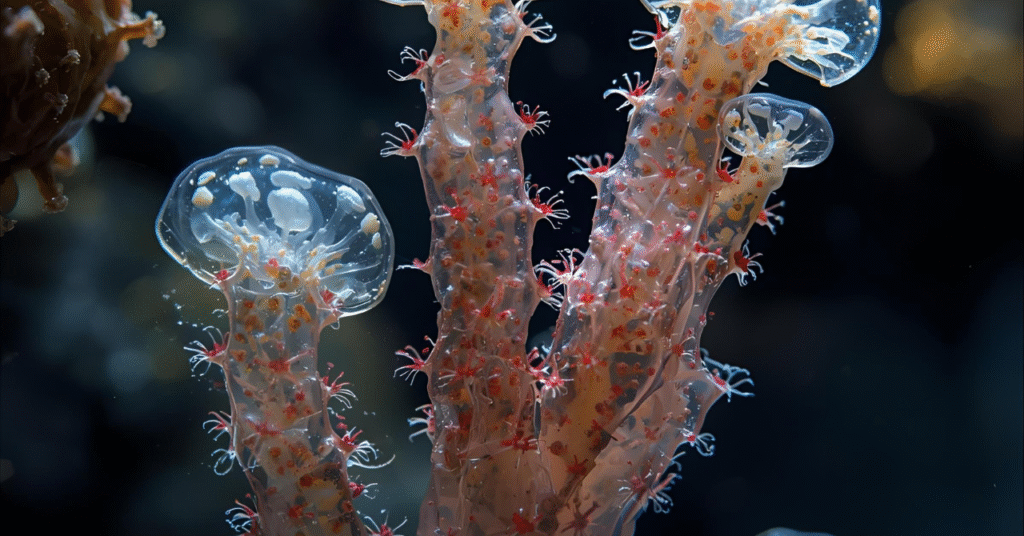

4. 氷底火山の周辺に出現した生物群:化学合成生態系の新展開

南極海底には火山活動も存在します。

その熱水噴出口周辺には、光合成に頼らない生態系 が広がっています。

■化学合成で栄養を得る細菌

太陽光が届かないため、エネルギー源は

- メタン

- 硫化水素

- 鉄イオン

などの化学物質。

■その細菌を基盤とする特殊生物

- 無眼エビ

- 特化したゴカイ

- 特異な殻をもつ二枚貝

光がない世界でも生命が成り立つことを示す、地球科学的にも重要な発見です。

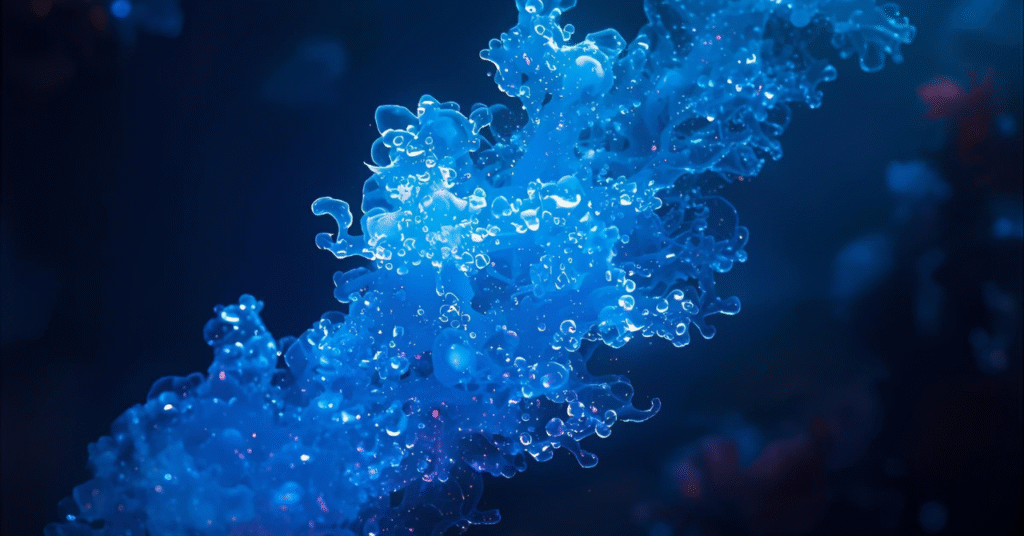

5. “逆さクラゲ”のように海底に張りつく未知のゲル状生物

海底調査で確認された、クラゲの傘を裏返したような形の生物。

地面にぴったり張りついて動かない点が特徴です。

■推測される特徴

- 動物とも菌類とも断定されていない

- 摂食方法は不明(表面吸収の可能性)

- 低温でも固まらない特殊ゲル素材の体

研究者たちは「これは生命なのか?」と議論するほどユニークな存在で、

南極深海研究の象徴的存在になりつつあります。

6. 南極深海が教えてくれる「地球外生命のモデルケース」

これらの生物は、ただ珍しいだけではありません。

地球外生命の可能性を考える上での重要なモデル でもあります。

■なぜ宇宙生物学で注目されるのか?

- 太陽光なしで生態系が成立

- 極低温でも生命活動を維持

- 高圧・暗黒での特殊進化

これは、木星の衛星エウロパや土星の衛星エンケラドゥスの環境に類似しており、

「地球外にも生命が存在し得る」ことを示す強力な根拠として研究が進んでいます。

おわりに

南極深海は、人類にとってまだほとんど手つかずの領域です。

今回紹介した未知の生物たちは、地球の生命多様性のごく一部にすぎません。

しかしその姿は私たちに、

「地球の生命は想像以上に柔軟で強靭である」

という事実を突きつけます。

今後の深海探査によって、さらなる未知の生物が発見されることは間違いありません。

科学が切り開く新たな世界に期待が高まります。

参考

- 海洋研究開発機構(JAMSTEC)深海調査関連資料

- British Antarctic Survey Deep Sea Reports

- NSF Antarctic Research Programs

- Nature, Science などの深海調査論文