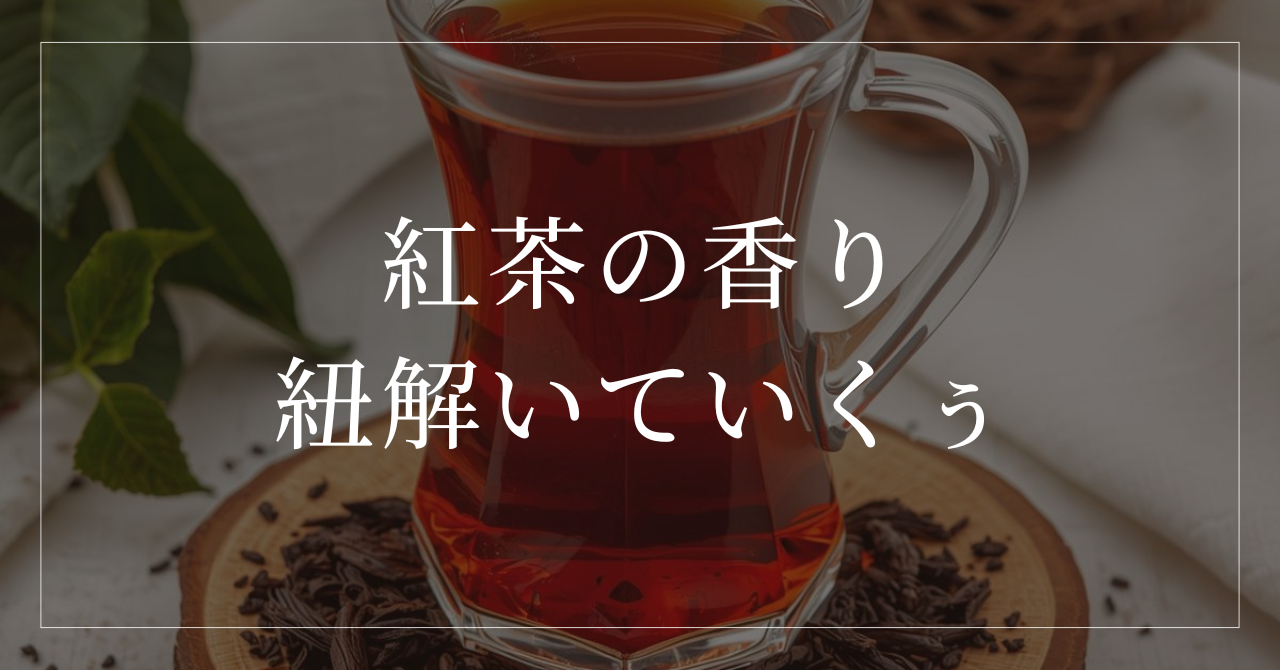

紅茶を淹れた瞬間、

「これ、香水みたい…?」と感じたことはありませんか。

実はその感覚、気のせいではありません。

紅茶の香りは、香水と同じ“揮発性の香り分子”によって生まれており、

条件がそろうとフローラルや柑橘系の香水に近い印象を与えることがあります。

一方で、

「ルイボスティーは香水っぽく感じないのはなぜ?」

と疑問に思う人も多いはずです。

この記事では、

- なぜ紅茶は香水のように香るのか

- 香水と紅茶の香りの共通点・決定的な違い

- ルイボスティーとの香り構造の差

- 香りを最大限に楽しむための具体的な方法

を、生物学・化学の視点で噛み砕いて解説します。

専門知識がなくても大丈夫です。

「自分の飲んでいる紅茶の香りの正体」が、ちゃんとわかるようになります。

コーヒーや紅茶、ココアなどの情報はこちらから!

① 結論:紅茶が香水のように香るのは「同じタイプの香り分子」を含むから

紅茶が香水のように感じられる最大の理由は、

香水にも使われる揮発性有機化合物(VOCs)を天然で含んでいるからです。

つまり、

- 香水:人工的に香り分子を調合

- 紅茶:茶葉の中で自然に生成

という違いはありますが、

鼻が感じている分子の種類はかなり似ているのです。

② 科学的理由:紅茶に含まれる「香水系アロマ成分」

紅茶の香りを作る代表的な成分には、次のようなものがあります。

- リナロール

→ フローラル系香水の定番。ダージリンで顕著 - ゲラニオール

→ バラ様の甘い香り。香水原料としても有名 - メチルサリチレート

→ 爽やかでややメントール調。キームン紅茶に多い - ベンズアルデヒド

→ アーモンドやチェリーのような甘さ

これらは、

香水業界でも実際に使われている香り分子です。

紅茶を淹れたときに立ち上る香りは、

言ってしまえば「天然の軽い香水ミスト」のようなものなのです。

③ 紅茶と香水の決定的な違い

ここで誤解しやすい点があります。

❌「紅茶=飲める香水」

ではありません。

違いは主に3つあります。

- 持続時間

香水は数時間、紅茶の香りは数分〜十数分 - 香りの層構造

香水はトップ・ミドル・ラストノートを設計

紅茶は淹れた瞬間にピークが来る - 目的

香水:身につける

紅茶:味覚と嗅覚を同時に楽しむ

似ているのは「香り分子」、

違うのは「設計思想」です。

④ ではなぜルイボスティーは香水っぽく感じないのか?

ここで検索ボリュームの多い「ルイボスティー」の話に入ります。

ルイボスティーが香水のように感じにくい理由は、

- 原料が茶葉(Camellia sinensis)ではない

- 発酵・酸化の過程で

リナロールやゲラニオールがほとんど生成されない

からです。

ルイボスティーの主な香りは、

- バニラ様

- ウッディ

- 蜂蜜のような甘さ

で、落ち着いた単層構造。

そのため、

- 紅茶 → 香水っぽい

- ルイボスティー → お茶らしい安心感

という印象の違いが生まれます。

香りだけに注目されやすい紅茶も実は健康にもいいんです。健康成分についてはコチラ!

⑤ 香水のように紅茶の香りを楽しむ具体的な方法

「せっかくなら香りを最大限楽しみたい」

という人向けに、すぐできる方法をまとめます。

✔ 湯温を下げすぎない

80〜90℃が香り分子の揮発に最適。

✔ 広口カップを使う

香りが拡散し、鼻に届きやすい。

✔ 蒸気を“嗅ぐ”

飲む前に一度、立ち上る蒸気をゆっくり吸い込む。

これは香水のトップノートを嗅ぐ行為とほぼ同じです。

⑥ よくある誤解と注意点

- ❌「高級紅茶ほど香水っぽい」

→ 産地と成分次第。価格とは直結しない - ❌「香りが強い=品質が良い」

→ 人工香料添加のケースもある

成分表示や産地情報を見る癖をつけると安心です。

⑦ じゃあ、どう選べばいい?(行動導線)

「香水のような紅茶を楽しみたい人」

「落ち着いた香りが好きな人」

で選択肢は分かれます。

🌸 香水系が好きな人向け

- ダージリン

- キームン

- アールグレイ(天然ベルガモット使用)

🌿 ナチュラル派・カフェイン控えめ派

- ルイボスティー

- ハニーブッシュ

実際に飲み比べるのが一番確実なので、

定番ブランドの茶葉やティーバッグを少量試すのも一つの方法です。

番外編 おすすめの紅茶

私は、3か月間ヨーロッパへ留学をしていました。その際、紅茶の美味しさに感銘を受けました。ネット通販でも購入可能な商品でしたので紹介します!

まとめ

- 紅茶が香水のように香るのは香水と同系統の香り分子を含むから

- ルイボスティーは構造が違うため香水感が出にくい

- 香りは「知る」だけで体験が変わる

- 自分に合う香りを選ぶ視点が大切