はじめに

最近、「腸は“第二の脳”」という言葉をよく聞くようになりました。

「腸活」「腸内環境を整える」といった言葉もSNSやテレビで話題になっていますよね。

でも、なぜ腸が“脳”と呼ばれるのでしょうか?

実は、腸の中には脳と同じように神経ネットワークが存在し、感情やストレス、さらには睡眠や免疫まで深く関係していることが、科学的に明らかになってきました。

この記事では、腸と脳の関係(腸―脳相関)や腸内フローラの働き、腸を元気にするための生活習慣などを、最新の研究をもとに7つのポイントで紹介します。

① なぜ腸は「第二の脳」と呼ばれるのか

腸の壁の中には「腸神経系」という神経のネットワークがあります。

この神経はなんと約1億個以上もあり、脊髄に匹敵するほどの数です。

腸はこの神経を使って、自分自身で食べ物を消化したり、動きをコントロールしたりしています。

さらに、この腸神経系は「迷走神経」という大きな神経を通じて脳とつながっており、お互いに情報をやりとりしています。

たとえば、ストレスを感じるとお腹が痛くなる、緊張するとトイレに行きたくなる…

こうした現象は「腸―脳相関(gut-brain axis)」の典型的な例です。

つまり、脳がストレスを感じると腸に影響が出る一方、腸内環境の悪化もまた脳に影響を与えるという、双方向の関係があるのです。

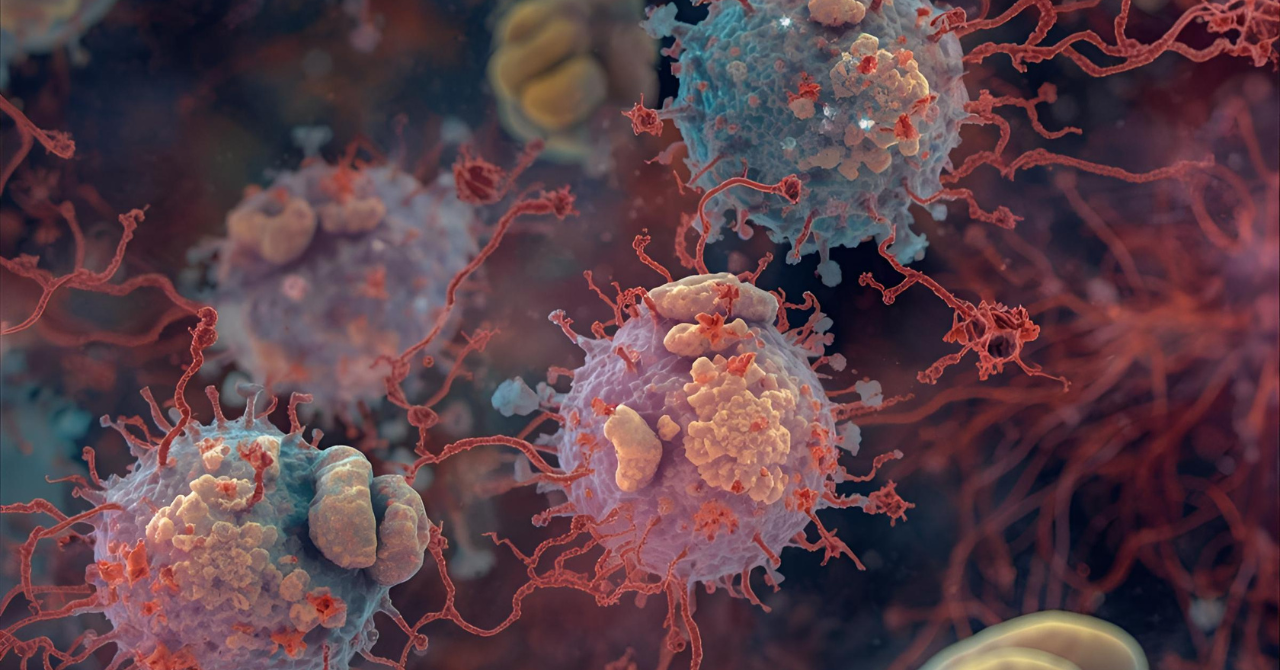

② 腸内フローラとは?私たちの体の“もう一つの生態系”

腸の中には、約1000種類・100兆個もの微生物がすんでおり、これを「腸内フローラ(腸内細菌叢)」と呼びます。

この“細菌たち”は、消化を助けたり、ビタミンを作ったり、免疫をコントロールしたりする働きを持っています。

さらに近年では、腸内フローラが心の健康にも影響していることがわかってきました。

腸内フローラのバランスが崩れると、

- 便秘や下痢

- 肌荒れ

- 免疫力の低下

- 不安感やうつ症状

など、全身に影響が出ることが報告されています。

一方で、善玉菌が多い腸は「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンを多く作るため、気分が安定しやすくなるとも言われています。

③ 腸が心を左右する?脳とつながる3つの仕組み

腸と脳がどのようにつながっているのか、主な3つのルートで説明します。

- 神経ルート(迷走神経)

腸からの情報は迷走神経を通じて脳へ直接送られます。

腸の状態が変わると、数秒〜数分で脳が反応することもあります。 - 免疫ルート

腸は体の中で最大の免疫器官です。

腸内フローラのバランスが崩れると、炎症が起こりやすくなり、脳にも悪影響を与えます。 - 化学ルート(ホルモンや代謝物)

腸の細菌が作る短鎖脂肪酸や神経伝達物質は血液に乗って脳まで届き、気分や集中力に影響します。

このように、腸は単なる「消化の器官」ではなく、感情や思考にも深く関わる重要な臓器なのです。

④ 科学が証明!腸内環境とメンタルの関係

マウスを使った実験では、腸内細菌のいない「無菌マウス」は不安行動が多く、ストレスに弱い傾向があることが報告されています。

また、うつ病の人の腸内細菌をマウスに移植すると、マウスの行動まで“うつ傾向”になるという驚きの結果もあります。

人間でも、プロバイオティクス(乳酸菌などの有用菌)を摂取したグループでは、気分の落ち込みが軽くなったという報告があります。

このような研究はまだ始まったばかりですが、「腸が心の健康を支えている」という考えは世界中で注目されています。

⑤ 腸を元気に保つ生活習慣7選

腸内環境を良くするためには、特別なサプリだけでなく、日々の食事と生活が大切です。

腸活におすすめの習慣

- 食物繊維をとる:野菜、豆、海藻、きのこ、玄米などをバランスよく。

- 発酵食品を食べる:ヨーグルト、納豆、みそ、ぬか漬けなど。

- 水をしっかり飲む:便通をスムーズにし、腸の動きを助けます。

- ストレスをためない:深呼吸や軽い運動でリラックス。

- しっかり睡眠をとる:腸のリズムは睡眠の質と関係しています。

- 朝食を抜かない:腸を目覚めさせて、体内時計を整えます。

- 適度な運動をする:ウォーキングやストレッチが腸の動きを活発にします。

これらの習慣を続けることで、腸内フローラの多様性が高まり、体全体の調子が良くなっていきます。

⑥ 最近注目されている“マイナーだけどすごい”腸の話題

一般にはあまり知られていませんが、腸内の研究はさらに奥が深いです。

- 腸内ウイルス(バクテリオファージ):細菌に感染するウイルスが腸内バランスを調整しているかもしれません。

- 腸と皮膚の関係(腸―皮膚軸):腸の炎症がアトピーや肌荒れに関わる可能性があります。

- 腸と睡眠の関係:腸内細菌のリズムが睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌をサポートしている研究もあります。

こうした研究が進むことで、「腸を整えることが健康の出発点」という考え方がますます広がっています。

⑦ まとめ:「腸を整える=体と心を整える」

腸は、消化だけでなく、脳・免疫・感情までコントロールする“第二の脳”です。

腸内フローラのバランスを整えることで、

- 便通の改善

- 免疫力の向上

- ストレスへの強さ

- 気分の安定

など、多くのメリットが期待できます。

「腸を整える=心も整う」

それが、今の科学が伝えようとしているメッセージです。

今日から少しずつ、腸をいたわる生活を始めてみましょう。

参考文献(本文中にリンクは貼っていません)

- 日本腸内細菌学会 編『腸内フローラの科学』

- Clarke G. et al., Nature Reviews Neuroscience(Gut–brain axis review)

- Dinan T.G. & Cryan J.F., Gastroenterology(The microbiome–gut–brain axis)

- Kelly J.R. et al., Frontiers in Cellular Neuroscience(Microbiome and mental health)

- 文部科学省 科学技術・学術審議会 報告書「腸内フローラ研究の最新動向」