はじめに:油=悪ではない?脂肪酸を科学的に見直す

「油は太る」「脂肪は健康に悪い」といったイメージは根強くあります。しかし、生物学的に見れば、脂肪酸は生命維持に欠かせない重要な分子群です。細胞膜の材料となり、ホルモンや神経伝達物質の前駆体にもなるなど、私たちの体は脂肪によって形作られ、機能しています。

本記事では、脂肪酸の基礎構造から、良い油・悪い油の化学的違い、そして最新の研究が示す「脂肪の健康作用」までを、科学の視点から総合的に解説します。

第1章 脂肪酸とは何か:構造・種類・働きの基礎科学

脂肪酸は炭素・水素・酸素から成る有機化合物で、1つのカルボキシル基(–COOH)と長い炭化水素鎖から構成されます。

炭素鎖に二重結合がないものを飽和脂肪酸、あるものを不飽和脂肪酸と呼びます。不飽和脂肪酸はさらに、二重結合の位置によりオメガ3、オメガ6、オメガ9などに分類されます。

体内では脂肪酸がエネルギー源としてβ酸化されるほか、細胞膜の流動性を調整する役割も果たしています。また、脂肪酸の種類によって、炎症・免疫・代謝などへの影響が大きく異なります。したがって「どの油を摂るか」は、単なる栄養の問題ではなく、生命機能そのものを左右する科学的課題なのです。

第2章 「良い脂」と「悪い脂」を化学で見分ける

近年、「良い油」と「悪い油」を区別する健康情報が増えていますが、科学的な基準は主に3つです。

- 酸化しやすさ:二重結合が多い油ほど酸化しやすい(例:リノール酸)。

- 構造の安定性:シス構造の脂肪酸は柔軟で代謝されやすい。

- 加工・加熱の影響:高温で加熱された油は有害な過酸化脂質を生成する。

「悪い油」とされるのは、精製度が高すぎる工業的油や、高温で加工されたトランス脂肪酸を多く含むもの。一方、「良い油」は自然由来で未精製、かつ抗酸化物質を含むもの(例:エクストラバージンオリーブオイル)です。

第3章 ラウリン酸の抗菌力とココナッツオイルの科学

ココナッツオイルの主成分ラウリン酸(C12)は、中鎖脂肪酸(MCT)に分類されます。

中鎖脂肪酸は消化吸収が早く、すぐに肝臓でエネルギーへ変換されるため、体脂肪として蓄積しにくい特徴があります。さらにラウリン酸は体内でモノラウリンに変化し、細菌やウイルスの脂質膜を破壊する抗菌作用を示します。

これは母乳に含まれる抗ウイルス成分と同様の働きであり、免疫を補助する役割を担うことも報告されています。

第4章 パルミトレイン酸:次世代の健康脂肪酸

「美肌オイル」としても注目される**パルミトレイン酸(C16:1)は、一価不飽和脂肪酸の一種で、皮脂にも多く含まれます。

この脂肪酸は、細胞のインスリン感受性を改善し、糖代謝をサポートする働きがあります。また、炎症を抑えるサイトカイン制御作用や、動脈硬化予防効果も確認されています。

マカダミアナッツや青魚に豊富に含まれ、いわば“代謝を整える脂肪酸”**として注目が高まっています。

第5章 ナッツに含まれる脂肪酸の健康パワー

ナッツ類は高脂質食品ですが、そのほとんどは不飽和脂肪酸です。

特にクルミにはオメガ3脂肪酸(α-リノレン酸)、アーモンドやピスタチオにはオレイン酸が豊富で、これらは血中LDLコレステロールを下げ、心疾患リスクを減らすとされています。

さらに、ナッツにはビタミンEやポリフェノールなどの抗酸化物質も多く、脂肪の酸化を防ぎます。カロリーは高いものの、**少量で代謝を活性化させる“良質な脂”**なのです。

第6章 トランス脂肪酸:加工油がもたらす健康リスク

人工的に水素を添加して固めた油脂(マーガリンなど)に含まれるトランス脂肪酸は、分子構造が自然界に存在しない“ねじれ型”の脂肪酸です。

体内では代謝がうまく行われず、LDLコレステロールを上げ、HDLを下げることで動脈硬化のリスクを高めます。

近年では各国で使用規制が進み、アメリカでは事実上禁止されていますが、日本ではまだ一部食品に使用されています。

第7章 脂肪は本当に悪者か?その本当の役割

脂肪はエネルギー貯蔵だけでなく、生命活動に不可欠な働きを持ちます。

ホルモン(特にステロイド系)の合成、脂溶性ビタミン(A・D・E・K)の吸収、神経膜の維持など、どれも脂質なしでは成立しません。

脂質を極端に減らす食事は、ホルモンバランスを崩し、肌荒れや集中力低下の原因になります。

つまり、「脂肪は摂り方次第で薬にも毒にもなる」ということです。

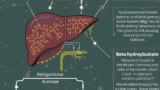

第8章 脂肪が“燃える”とき:ケトン体の登場

糖質が不足すると、肝臓は脂肪酸を分解してケトン体を生成します。これがいわゆる「ケトーシス」です。

ケトン体は脳や心臓の代替エネルギーとして利用され、集中力向上や持久力アップにつながるとされています。

しかし、過度なケトン体蓄積は酸性化を招くため、ケトジェニックダイエットには適度な制御が必要です。

第9章 現代人が誤解しがちな「油の選び方」

油を選ぶときは、「何の脂肪酸がどのくらい含まれているか」に注目しましょう。

- オリーブオイル:オレイン酸(オメガ9)中心で酸化しにくい

- 亜麻仁油・えごま油:オメガ3が豊富だが熱に弱い

- ココナッツオイル:中鎖脂肪酸で代謝しやすい

- サラダ油:リノール酸過多に注意

保存時は、光・熱・酸素を避けること。透明ボトルより遮光瓶がベターです。毎日少量を料理に使うだけで、体内の脂質環境が大きく変化します。

第10章 まとめ:脂肪酸を味方につける食と科学の知恵

脂肪酸は“敵”ではなく、体を支えるもう一つの主役です。

重要なのは、量より「質」と「バランス」。オメガ3とオメガ6の比率を整え、加工油を避けるだけでも、細胞レベルで健康が変わります。

科学的に見ても、脂質はホルモン・免疫・神経の三領域をつなぐ中心的分子群です。

「油を抜く」よりも「油を選ぶ」ことこそ、これからの健康科学の基本です。

体に良い油は少々高価になりがちですが、ネット通販では、お手ごろな値段での販売も行われています。私は、プロテインに混ぜて摂取しています!