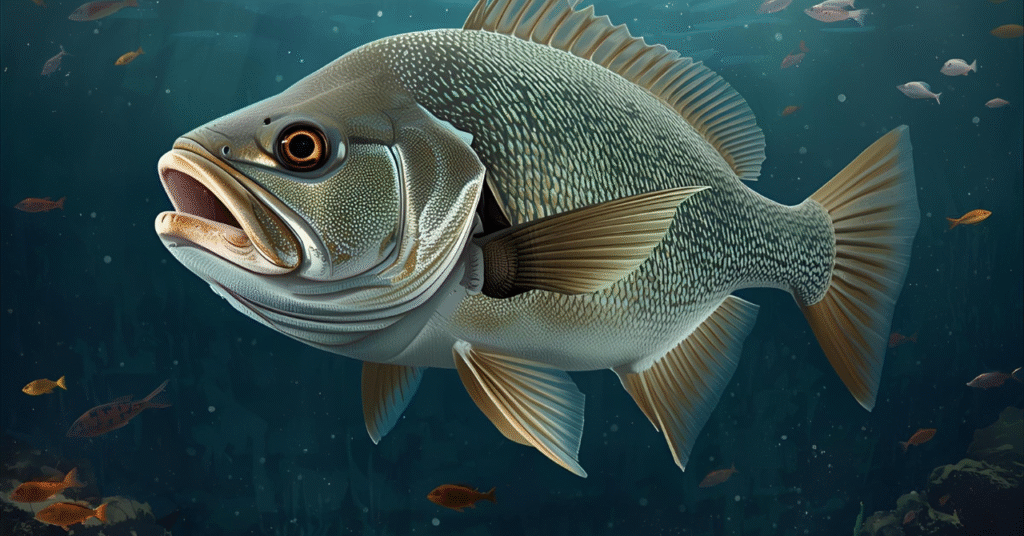

「魚は静かな生き物」というイメージを持つ人は多いでしょう。しかし実は、魚たちは水中で驚くほど多様な音を発しています。これらの音は、繁殖やコミュニケーション、縄張り争い、さらには環境保護の指標にまで関わる重要な要素です。

今回は、魚の音にまつわる知られざる科学的事実を5つの視点から紹介します。

1. 魚は本当に音を出すのか?

普段、私たちの耳には届きにくい魚の音ですが、水中では多くの魚が声ともいえる音を出しています。

- 求愛のための音

- 仲間とのコミュニケーション

- 縄張りを主張する音

など、その用途は幅広いものです。

例えば、イソギンチャクのそばに生息する小さな生物が「チクチク」という音を発して仲間に危険を知らせる例も報告されています。まるで水中世界の「警報装置」といえる存在ですね。

2. 音が生態系に果たす役割

魚の音は、生態学的な観点からも非常に重要です。なぜなら、その音が「生息地の健康状態」を反映しているからです。

- サンゴ礁では、魚の群れが発する音の豊かさが「サンゴ礁の生物多様性」を示す指標になる

- 環境の悪化によって魚の鳴き声が減ると、生態系のバランス崩壊を予測できる

このように、魚の音は単なる生物の行動ではなく、自然環境の健康診断ツールとして活用されているのです。

3. 音の作り方の謎

魚はどのようにして音を出しているのでしょうか?

研究によると、以下のような仕組みが考えられています:

- 浮き袋を振動させることで音を作る

- 歯や骨をこすり合わせることで「カチカチ」といった音を出す

- 体を動かす振動を利用する

ただし、まだ完全には解明されていない部分も多く、「どの音がどんな意味を持つのか?」という点については今後の研究課題です。特に深海魚の音は、私たちにとって未知の領域といえるでしょう。

4. 深海のコミュニケーションと驚きの適応

深海という過酷な環境においても、魚たちは音を活用しています。

深海では光が届かないため、視覚よりも音が重要な役割を果たしています。高圧の水圧下でも音は効率的に伝わるため、魚たちは以下のような目的で音を使っていると考えられています:

- 仲間との位置確認

- 捕食者への警戒信号

- 繁殖行動の合図

この研究は「高圧環境下での聴覚の適応」という進化の謎を解き明かすヒントにもなっており、深海生物学の重要テーマの一つとなっています。

5. 音から未来を守る ― 保護と研究の展望

魚の音の研究は、単なる好奇心を満たすものではなく、環境保護や持続可能な漁業管理に直結します。

- 魚の鳴き声の減少は、環境破壊や乱獲のシグナルになる

- 水中音響センサーの発達により、広範囲で魚の音をモニタリング可能に

- 生態系の健全さを「音」で評価する新しい手法が確立しつつある

将来的には、魚の音を聞くだけで海の健康状態を診断できる時代が来るかもしれません。

まとめ

魚たちは静かな生き物ではなく、水中でさまざまな音を駆使して暮らしています。求愛、縄張り、防御、仲間との協調、さらには環境のシグナルとして――。

その音は、生態学的にも進化学的にも重要な意味を持ち、私たちの未来の環境保護にまでつながっているのです。

今後の研究が進めば、水中の「おしゃべりの世界」がさらに明らかになるでしょう。