はじめに

クラゲといえば、海水浴で刺される厄介な存在というイメージが強いですよね。しかし、クラゲの世界にはまだあまり知られていない驚きの生態や人間との意外な関わりが潜んでいます。科学的な研究対象としても注目を集めており、「ただの透明な生き物」とは言えません。今回は、クラゲのマイナーで面白い話題を7つ取り上げて紹介します。

1. クラゲは「ほとんど水」って本当?

クラゲの体は約95%が水分です。これは人間(約60%)や魚(約70%前後)と比べても圧倒的に高い数値。つまり、クラゲは「動く水袋」とも言えます。乾燥させると、あっという間にカサカサの紙のようになってしまうのです。この極端な構造は、捕食者にとって「栄養が少ない獲物」であることを意味します。実際、クジラや魚にとってクラゲは「お腹は満たせるけど栄養は足りない」という微妙な食べ物なのです。

2. 「不老不死」と呼ばれるクラゲがいる

ベニクラゲ(Turritopsis dohrnii)は、世界で唯一「老化をリセットできる」生物として知られています。成熟した個体がストレスを受けると、ポリプという幼体の状態に戻ることができるのです。理論上は何度でも若返るため、「不老不死のクラゲ」としてメディアでも話題になりました。もちろん実際の海では捕食や環境変化で死んでしまうことも多いですが、寿命を自らリセットする仕組みは、生物学的に極めてユニークです。

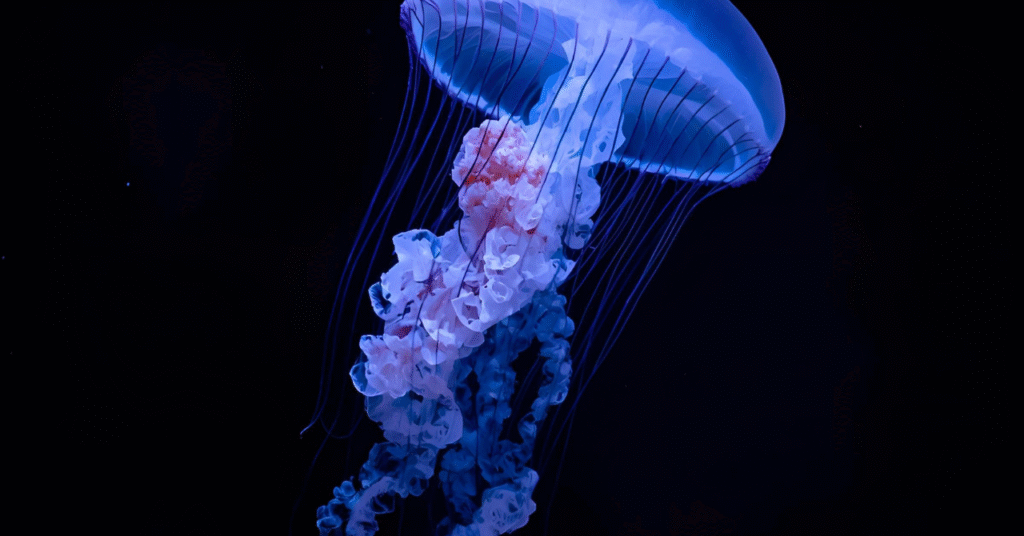

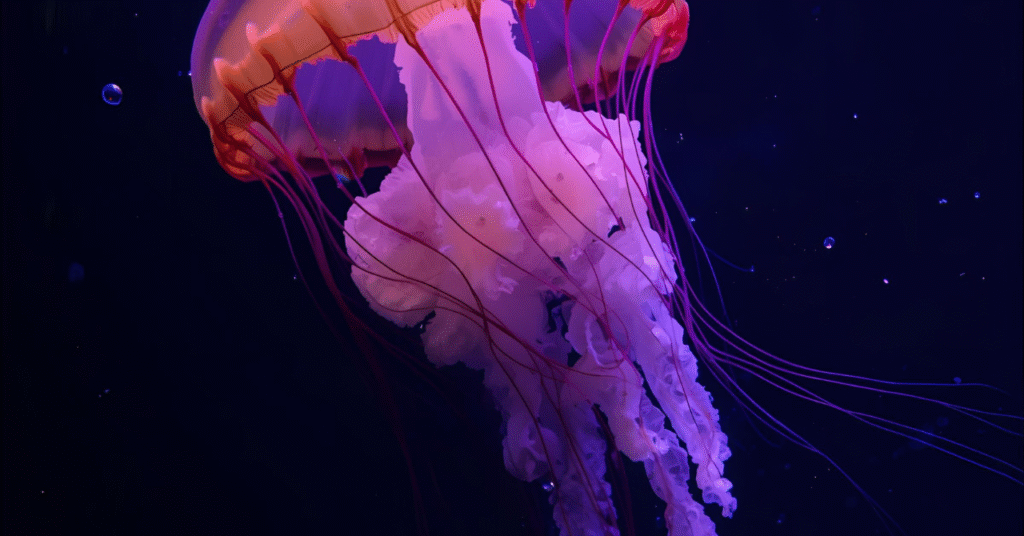

3. クラゲの「目」は脳がなくても機能する

クラゲには脳がありません。神経系は分散しており、それぞれが体の動きを調整しています。驚くべきは、一部のクラゲには目のような感覚器官が備わっていることです。例えば、アカクラゲやオワンクラゲは光を感じる器官を持ち、暗闇や光の変化を察知して移動します。脳がないのに環境を把握して行動できるという点で、「ミニマルな神経系」の研究対象として注目されています。

4. 光るクラゲが医学を変えた

クラゲ研究の中で最も有名なのが、**オワンクラゲ(Aequorea victoria)**から発見された「緑色蛍光タンパク質(GFP)」です。これは、特定の遺伝子や細胞を光らせることができる画期的な研究ツールで、ノーベル化学賞にもつながりました。今ではがん研究や神経科学など、さまざまな分野で使われています。つまり、クラゲは医学の進歩を大きく支えた「縁の下の力持ち」なのです。

5. 「大量発生」は地球温暖化のサイン?

クラゲの大量発生は近年、世界各地で問題になっています。漁業の妨害や発電所の取水口を詰まらせるトラブルも報告されています。背景には地球温暖化や海洋の富栄養化があると考えられています。クラゲは他の魚が減る環境でも生き残れるタフさを持っており、環境変動の「勝者」と呼ばれることもあります。つまり、クラゲの増加は人類への“自然からのメッセージ”かもしれません。

6. 実は「食べられる」クラゲ

日本や中国、東南アジアでは、クラゲは食材として利用されてきました。特にコリコリとした食感は珍味として人気があります。ただし、生のままでは毒や寄生虫のリスクがあるため、塩漬けや乾燥などの加工が必要です。低カロリーでコラーゲンが豊富なことから、「ダイエット食材」としても注目されています。とはいえ栄養価は高くないので、あくまで嗜好品的な存在です。

7. クラゲは「時間の流れ」を変える?

クラゲを水槽でじっと眺めていると、不思議と時間がゆっくり流れるように感じることがあります。これには科学的な裏付けもあり、クラゲの漂う動きが人間の脳波をリラックス状態(アルファ波)に誘導するのです。実際、クラゲ水族館として有名な山形県の加茂水族館では、癒し効果を求めて訪れる人が絶えません。クラゲは「海のセラピスト」とも言える存在なのです。

おわりに

クラゲは見た目のシンプルさから「ただの海の浮遊物」と思われがちですが、実際には進化の妙、環境問題、医学への応用、人間への心理的効果など、多彩な顔を持っています。私たちがまだ知らないクラゲの秘密は、きっとこれからの研究でさらに解き明かされていくでしょう。

次に海でクラゲを見かけたら、「ただ刺すだけの厄介者」ではなく、宇宙的な魅力を秘めた生き物として眺めてみてはいかがでしょうか。