はじめに

森林伐採は気候変動や生物多様性の損失を招く代表的な人為的影響であり、木々の消失だけでなく土壌、水循環、そして微小な生き物たちのネットワークにまで波及する。とくに「昆虫」は目に見えにくいながらも、生態系サービスを支える重要なプレーヤーである。本稿では、森林伐採が昆虫に与える影響と、昆虫が森林の機能をどのように支えているかを「6つの視点(6選)」で詳解する。

1. 分解者としての昆虫:有機物分解と栄養循環を支える(栄養循環)

森林のリター(落葉、枝、倒木)は微生物と昆虫の協働でゆっくりと分解される。コウチュウ類(甲虫)の一部、カブトムシ類や朽ち木を食べる「saproxylic(サプロキシック)昆虫」は、木材から栄養を可利用形に変換する主要な担い手である。森林伐採で倒木や老木が減少すると、こうした専門性の高い昆虫群は減少し、分解速度や窒素・リンの回転が変化する。結果として土壌の肥沃度が低下し、植生の回復力が落ちることがある。マイナーなポイントとして、昆虫の糞(フラス)は微量栄養素を濃縮して局所的な「栄養ホットスポット」を作るため、小さな昆虫の存在が苗木の生存率に影響することがある。

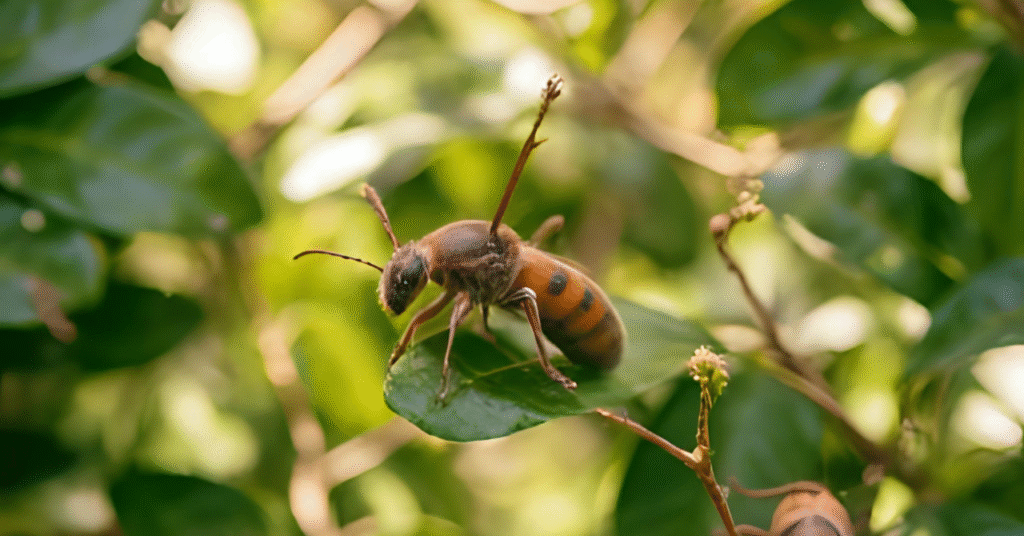

2. 花粉媒介と植生回復:多様な昆虫が再生を促す(受粉・植生回復)

森林再生における受粉は、必ずしもミツバチだけではない。ハエ、ハチ、チョウ、甲虫など多様な昆虫が花粉を運び、多くの樹種の結実や遺伝的多様性を支えている。森林伐採は花資源や繁殖場所を奪い、受粉ネットワークを崩す。特に専門的な花粉媒介者(特定の花に依存する昆虫)が失われると、特定樹種の種子生産が大幅に落ち、森林の種組成が変化する。結果として「機能的多様性(functional diversity)」が低下し、森林が同一化(biotic homogenization)するリスクが高まる。

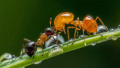

3. 土壌形成と物理的改変:アリ・シロアリなどの土壌改良効果(土壌工学)

アリやシロアリは巣作りや営巣活動を通じて土粒子を移動させ、土壌の通気性や水分保持を改善する。熱帯ではシロアリの営巣が「丘」や「塚」として残り、そこが植物の発芽・成長に好適な微地形を作る。伐採はこうした土壌改良者の生息を阻害し、長期的には土壌侵食や表土流出を促進する。マイナー知見として、シロアリ・アリの営巣活動は土壌に微生物群集を導入し、微生物—昆虫の相互作用が土壌糖類や酵素活性を変化させることが知られている(専門的調査分野)。

4. 捕食者・寄生者としての役割:害虫抑制と食物網の安定(天敵サービス)

昆虫の中には他の昆虫や昆虫幼生を捕食・寄生して制御する種が多く存在する。伐採や断片化によって捕食者や寄生蜂といった「自然天敵」が失われると、草食性昆虫や樹木害虫が局所的に増殖しやすくなる。このプロセスは「農林業被害の増加」へ直結することもある。逆に言えば、健全な昆虫群集は森林を病害虫から守る自然の防御線である。ここでの重要概念は「機能的冗長性(functional redundancy)」で、複数の天敵がいることで防御力が安定する点である。

5. 種子散布・共生関係:アリ散布(myrmecochory)や菌類媒介(共生ネットワーク)

多くの植物は種子散布を動物に依存するが、森林ではアリによる種子散布(myrmecochory)が重要な役割を担う。アリはエライオソームと呼ばれる脂肪質の付属体を好み、種子を巣に運び外皮を残すことで埋設・保護・発芽条件を整える。伐採でアリ群集が変わると、特定植物の分布パターンや遺伝的構造が影響を受ける。また、昆虫は木材分解菌や根圏微生物の分布に影響を与え、菌根菌と植物の共生機能にも間接的に寄与する(マイナーな相互作用として研究が進んでいる領域)。

6. 昆虫は「指標種」かつ人間社会への影響:モニタリングと経済的波及

昆虫群集の変化は、森林の健康を示す早期警告システム(バイオインジケーター)として利用できる。種組成の低下、専門性種の消失、機能群の偏りは生態系サービスの低下を予告する。人間社会への影響は多面的で、受粉サービス低下による農作物収量の減少、分解サービス低下による土壌劣化、さらには観光・文化的価値の損失にまで及ぶ。マイナーな側面として、昆虫由来の化学物質(フェロモンや酵素)が医薬や材料科学の研究資源となるケースもあり、種消失は将来の資源喪失を意味する。

森林伐採が招く「機能喪失」のメカニズムと長期的影響

森林伐採は単なる種の消失ではなく「機能の脱落」を引き起こす。専門性の高い昆虫が失われると、その機能を代替できる一般種が増える場合があるが、代替が不完全であることが多い。例えば、一般的なハチ類は一時的に花粉を運ぶが、特定樹種の繁殖には特定昆虫が不可欠であるため、森林組成は時間とともに変化する。さらに断片化はメタポピュレーション構造を崩し、局所的絶滅と新たな侵入者(雑種化や外来種)の増加を促す。

保全と再生に向けた具体策(実践的提案)

- 立木の選択伐採と死木の残存:老木・倒木を一定量残すことでsaproxylic昆虫群集を保護する。

- 空間的接続性の確保(回廊形成):断片化を避け、昆虫の移動や遺伝子交流を維持する。

- 機能群を意識した再植林:単一種植林を避け、受粉者や幼虫の食草を含む多種構成を目指す。

- モニタリングと市民科学(eDNA/メタバーコーディングの導入):昆虫多様性の定期調査で早期の機能劣化を検出する。

- 地域社会との協働:在来知識を活かした管理や持続可能な林業により、昆虫の生息地を守る。

これらは科学的知見に基づく実践策であり、政策設計や保全プランに組み込むことが推奨される。

おわりに:小さな命がもたらす大きな違い

昆虫は見過ごされがちだが、森林の回復力や生態系サービスを支えるキープレーヤーである。森林伐採による影響は、一次的な木の損失を超えて、長期的な機能喪失へとつながる。そのため、保全や再生計画では昆虫の機能と多様性を明示的に評価・保護することが不可欠である。個人レベルでは「倒木を片付けすぎない」「在来植物を植える」「市民科学に参加する」など、小さな行動が将来の森林の健康に寄与する。