動物は地震を予知できるのか?

驚異的センサー能力と“前兆行動”の科学メカニズムを徹底解説

動物が地震の前に異常行動を見せる――。

昔から語られてきたこの現象は、近年では科学研究の対象にもなっています。

実際、地震前には以下のような変化が起こるとされ、

- 地中の微細振動

- 20Hz以下の低周波音

- 地下ガスの放出

- 地下水圧・電場の変化

これらを動物が高感度な感覚器官で捉えている可能性があると考えられています。

本記事では、生態学・行動学・地震学の研究をもとに、

**「なぜ動物は地震前に異常行動をするのか」**をわかりやすく解説します。

地震を察知する動物の仕組みに関する記事になります。概要についてはこちらもどうぞ!

動物は“地震前の環境変化”を感知している

地震発生の数時間~数日前には、地殻の歪みや地下流体の移動により、肉眼では捉えにくいさまざまな環境変化が起きます。

代表的なのが次の4つです:

- 微細な振動(地震波の前駆的揺れ)

- 20Hz以下の低周波音(インフラサウンド)

- 地下からのガス放出(ラドン・CO₂ など)

- 水圧・水位・電場の変化

これらを動物が高性能な感覚器官で捉えることで、逃避行動や群れの移動といった“前兆行動”につながると考えられています。

1. 微細な地面振動の感知(地震波前駆)

地殻の歪みによって発生する初期微動(P波)は、人間にはほとんど感じられませんが、以下のような動物が敏感です:

- 爬虫類(ヤモリ・トカゲ):四肢や腹部の接地感覚器官が微細な振動を感知し、逃避行動や壁・天井への移動に結び付く。

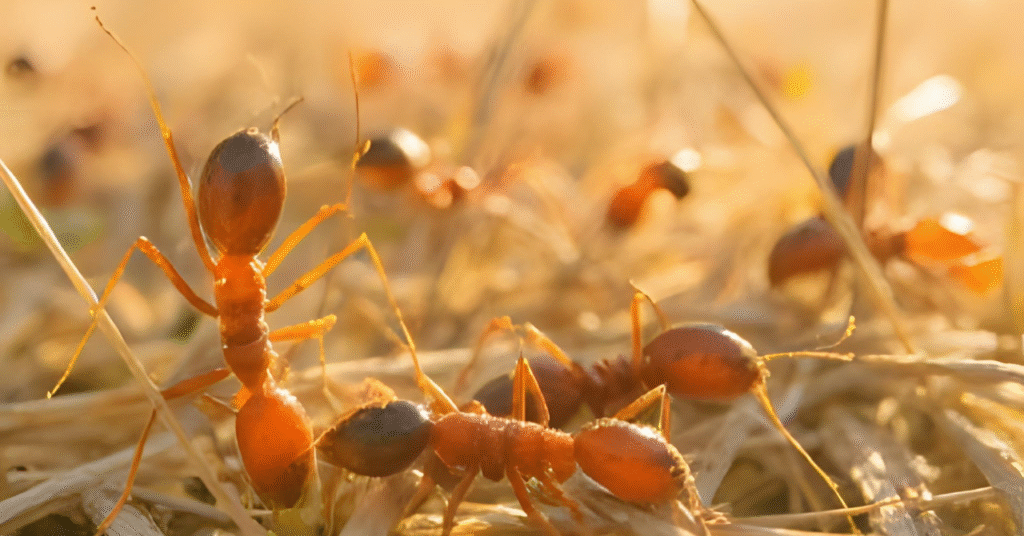

- 昆虫(アリ・シロアリ):脚の感覚毛や触角で微細振動を察知。群れ全体の移動や巣穴内部の行動変化に反映される。

- 小型哺乳類(ネズミ類):前足の振動受容器や耳の三半規管を介してわずかな揺れを感知。地下巣穴の移動行動につながる。

振動の周波数や強度に応じて行動が変化するため、同じ地震でも種類や個体ごとに反応は異なります。

2. 低周波音波(インフラサウンド)の検知

地震前には、地殻の破壊に伴い20Hz以下の低周波音波が発生するとされます。これは人間には聞こえませんが、特定の動物は敏感です:

- 鳥類(カラス・ハトなど):内耳の蝸牛が低周波に特化しており、群れ行動や飛翔パターンに変化が現れる。

- コウモリ:超音波と低周波を同時に利用する聴覚により、地下の微細振動や空気振動を察知。

- 水生生物(小魚・ミジンコ):水中の圧力変化として低周波を感知。遊泳パターンの変化や群れの分散につながる。

低周波の感知は、逃避行動や捕食者回避といった生存戦略の延長として理解できます。

3. 化学的刺激の感知

地震前には、地殻内のガス(ラドン、二酸化炭素、硫化水素など)が放出されることがあります。動物の嗅覚や化学感覚はこの微量ガスを捉えることがあります。

- ヘビ・両生類(カエルなど):嗅覚やヤコブソン器官で揮発性ガスを感知し、巣穴や水中に隠れる行動に結び付く。

- 昆虫(ハチ・アリ):フェロモン感覚器で空気中の化学物質を感知し、巣の活動や移動を調整。

これらは地震による地下圧力変化に伴う化学環境の変化を感知する仕組みとして考えられます。

4. 圧力・水位・電場の感知

- 水生生物:地震前の地下水圧や水位変化を感知し、遊泳パターンや浮上深度を変える。

- 電場感知生物(ナマズ、雷魚):地下岩盤の摩擦や流体移動による微弱電場の変化を感知し、異常行動を示す可能性がある。

これらの環境情報を組み合わせることで、動物は生存行動として反応を選択していると考えられます。

群れ・個体間情報伝達の役割

単独動物だけでなく、群れを形成する動物では個体間の情報伝達が行動変化を拡大させます。

- 昆虫群れ(アリ・ハチ):振動や化学物質を介して全体の移動パターンが変化。

- 鳥群や魚群:リーダー個体の行動変化が群れ全体に波及。

- 小型哺乳類(ネズミなど):警戒行動や隠れる行動が群れ全体に広がる。

単体の感知だけでなく、群れでの情報伝達が行動変化を増幅し、地震前の異常行動として観察されるわけです。

まとめ:動物の感覚器官と生存戦略が地震感知を可能にする

動物の地震前の異常行動は、迷信ではなく、

生理学・生態学的に説明可能な現象です。

動物が反応する要因は以下の4つ:

- 微細振動の感知

- 低周波音の検知

- 地下ガスの化学的感知

- 圧力・水位・電場変化の察知

さらに、群れ内の情報伝達によって行動が増幅されます。

現状、動物の行動だけで“地震予知”をすることはできませんが、

動物行動は地震前の環境変化を知る手がかりとして価値がある

という研究は増え続けています。

今後の研究によって、動物行動と地震前兆の関係がさらに明らかになれば、

地震リスク評価や生態系理解に大きく貢献するでしょう。

動物に関しては様々な本で学ぶことができます。特に以下の本は読みやすく、雑学のような知識を入れることができます。本屋でもよく見るので、ぜひ手に取ってみてください。