はじめに

「サーチュイン」という言葉を聞いたことがありますか?これは細胞の中にあるタンパク質の一種で、最近では「長寿遺伝子」とも呼ばれています。体の老化を遅らせたり、健康をサポートしたりする役割があると研究されています。

特に、断食やケトン体(体がエネルギーとして脂肪を燃やしたときに作られる物質)が関わると、このサーチュインが活性化して、体にさまざまな良い影響を与えることが分かってきました。

ケトン体に関するまとめ記事はこちら!ケトン体のみならず、関連する遺伝子などの様々な内容を統合しています!

1. サーチュインって何?細胞の中の「長寿スイッチ」

サーチュインは、体の中で「老化を防ぐスイッチ」のように働くタンパク質です。

主に次の7種類があり、それぞれ場所や役割が少しずつ違います。

- SIRT1:細胞の中心(核)で働き、ストレスに強くなるスイッチ。

- SIRT3:ミトコンドリア(細胞のエネルギー工場)で働き、疲れにくくする。

- SIRT6:DNAを守る働きがあり、老化のスピードを調整。

ポイントは、サーチュインは体のエネルギー状態に敏感だということです。空腹時や脂肪をエネルギーに変えるときに活発になります。

2. サーチュインが長生きに関わる理由

サーチュインは酵母(パン酵母)の研究から発見されました。酵母でこの遺伝子を増やすと寿命が延びることが分かっています。

人間やマウスでも、サーチュインが活発なときは次のようなことが起こります。

- 体の中のストレスに強くなる

- 酸化(サビのような現象)を減らす

- DNAの修復を助ける

つまり、体を若く保つためのさまざまな「お掃除・修理機能」が活発になるのです。

3. 断食(ファスティング)でサーチュインは活性化

空腹になると、サーチュインはより活発になります。理由は、体の中の**NAD+**という物質が増えるからです。このNAD+はサーチュインを動かすための燃料のようなものです。

- 短期間の断食で体が脂肪を燃やす

- NAD+が増えてサーチュインがON

- 細胞の修復やストレス耐性が上がる

つまり、断食は「サーチュインのスイッチ」を自然に押す方法のひとつと考えられます。

4. ケトン体と長寿の関係

断食や糖質を減らす食事(ケトジェニック食)で増えるのがケトン体です。特に**β-ヒドロキシ酪酸(BHB)**というケトン体が注目されています。

- ケトン体は体のエネルギーになるだけでなく、細胞の働きを調整

- 遺伝子のスイッチを入れる「エピジェネティック作用」がある

- サーチュインを間接的にサポートして、老化の進み方をゆっくりにする可能性

つまり、断食や脂肪を燃やす生活は、サーチュインを活性化しやすい体の状態を作ります。

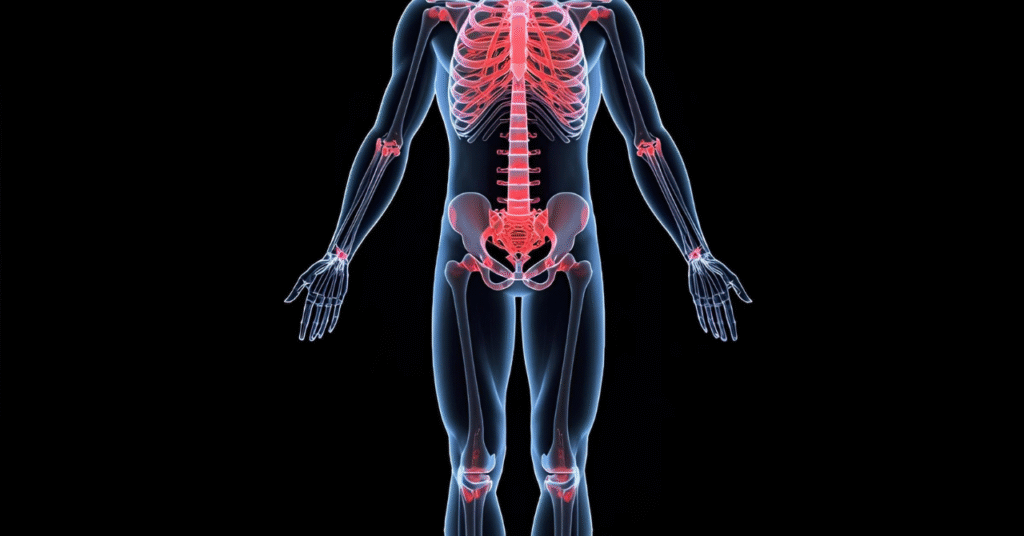

5. サーチュインが関わる体の仕組み

サーチュインは、体の中で次のような働きをしています。

- ミトコンドリア活性化:疲れにくくなる

- 抗酸化作用:体のサビを防ぐ

- 炎症抑制:体の炎症を減らす

- DNA修復:細胞の老化を防ぐ

- オートファジー誘導:古い細胞の掃除を促進

このように、体全体の健康維持に関わる働きが多いので、「長寿遺伝子」と呼ばれるのです。

6. サーチュインを活かす生活と注意点

サーチュインを活性化する方法はありますが、注意も必要です。

- 断食・軽いカロリー制限は有効

- ケトジェニック食も短期間ならサーチュイン活性化に役立つ

- サプリメント(レスベラトロールやNAD+前駆体)も研究中

- 注意点:極端な断食や長期間のサプリ摂取は、体調不良や栄養不足のリスクがあります

現時点では「健康寿命をサポートする可能性がある」という段階で、万能薬ではありません。

まとめ

サーチュインは、私たちの体の中で「老化をゆっくりにするスイッチ」のような存在です。断食やケトン体の増加は、このスイッチを押す自然な方法として研究されています。

ただし、体調や個人差に応じた使い方が大切です。科学的な知見を生かしつつ、無理のない方法でサーチュインを活用することが、健康で長く生きる鍵になるでしょう。