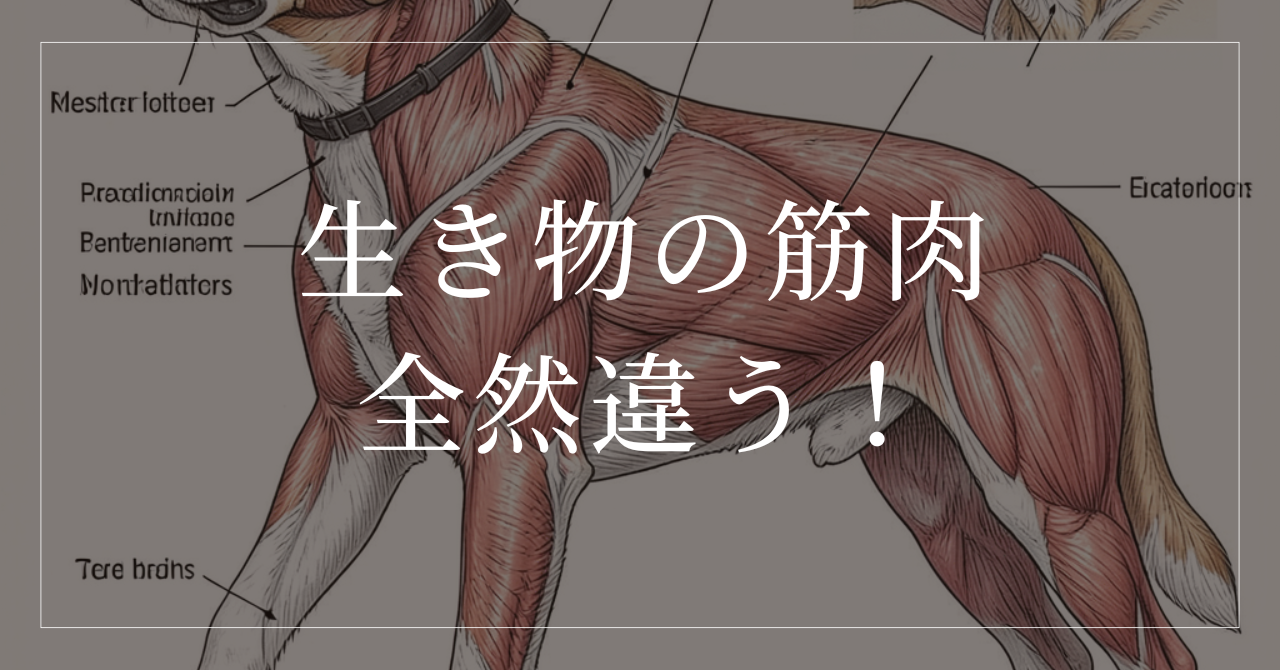

魚の身はなぜ柔らかく、

昆虫はなぜ信じられないほど速く羽ばたけるのか。

同じ「筋肉」なのに、どうしてここまで違うのでしょうか?

実はこの違い、偶然ではありません。

生き物が生き延びるために選んできた進化の結果です。

筋肉は「力を出す器官」ですが、

・どれくらい動くのか

・どこで生きるのか

・何から逃げ、何を捕まえるのか

によって、最適な形がまったく変わります。

この記事では、

魚・昆虫・哺乳類などの筋肉がなぜ今の形になったのかを、

生物学を使って「日常の感覚」と結びつけながら解説します。

結論:筋肉の違いは「生き方の違い」

最初に結論です。

👉 筋肉は、生き物の生活様式に合わせて設計が変えられてきた

速く逃げる、長く動く、空を飛ぶ、水中で進む。

目的が違えば、筋肉の「作り方」も変わるのは当然なのです。

なぜ筋肉は同じ構造にならなかったのか?

筋肉は基本的に

「縮む → 力を出す」

という共通の仕組みを持っています。

しかし重要なのは、

- どれくらいの速さで縮むか

- どれくらい長く動き続けるか

- どんなエネルギーを使うか

この条件が違えば、同じ構造では不利になります。

ここからは、生き物ごとに「なぜその筋肉が必要だったのか」を見ていきます。

哺乳類と鳥類:長く動くか、一気に出すか

結論

- 哺乳類:持久力重視

- 鳥類:瞬発力重視

生物学的理由

哺乳類の筋肉にはミオグロビンという酸素を蓄えるタンパク質が多く含まれます。

これにより、酸素を使ったエネルギー生産が安定して行えます。

一方、多くの鳥の飛翔筋は**白色筋(速筋)**が中心で、

糖を素早く分解する「解糖系」をフル回転させます。

日常との関係

- マラソン選手の脚は赤っぽい

- 短距離選手の筋肉は白っぽい

これはまさに、哺乳類と鳥類の違いと同じ原理です。

爬虫類:なぜ一瞬だけ爆発的に動けるのか?

結論

👉 「すぐ使えるエネルギー」を優先した筋肉

生物学的理由

爬虫類の筋肉はクレアチンリン酸を多く使い、

ATP(エネルギー)を瞬時に補充できます。

ただし、この仕組みは長続きしません。

日常との関係

短距離ダッシュや筋トレで「一瞬だけ出る力」は、

人間も同じエネルギー系を使っています。

魚類:なぜ身が柔らかいのか?

結論

👉 水中で動くための柔軟設計

生物学的理由

魚の筋肉はゼラチン質の結合組織が多く、

水中でしなやかに波打つ構造になっています。

冷水魚は低温でも働く酵素を持ち、

環境に合わせて筋肉の性質を変えています。

日常との関係

魚が「ほろほろ」崩れるのは、

筋肉が陸上生物用に設計されていないからです。

昆虫:なぜあんなに高速で羽ばたけるのか?

結論

👉 筋肉そのものより「効率」が異常に高い

生物学的理由

昆虫の飛翔筋は、

- ミトコンドリアが非常に多い

- 筋肉の動きと羽ばたきを連動させる特殊構造

を持っています。

筋肉を毎回指令で動かすのではなく、

振動を利用して自動的に羽ばたく仕組みです。

日常との関係

人間の筋肉は「指令がないと動けない」ため、

毎秒数百回の収縮は物理的に不可能です。

肉食と草食:なぜ筋肉の色が違う?

結論

👉 必要なのは「追う力」か「逃げ続ける力」か

- 肉食動物:白色筋が多い(瞬発力)

- 草食動物:赤色筋が多い(持久力)

日常との関係

人間は雑食なので、

どちらにも偏らない「中間設計」になっています。

カエル:なぜあんなに跳べるのか?

結論

👉 筋肉+バネ構造に特化

生物学的理由

カエルの後脚は、

筋肉そのものより「弾性」を最大化した構造です。

エネルギーを溜め、一気に放出することで

体長を超えるジャンプが可能になります。

よくある誤解

❌ 筋肉はどの生き物も基本同じ

⭕ 生活様式に合わせて設計が変えられている

❌ 人間の筋肉が標準

⭕ 人間は「中間型」にすぎない

まとめ

筋肉の違いは、

「どこで」「どう生きるか」という問いへの答えです。

同じ筋肉でも、

進化の方向が違えば、ここまで形が変わります。

筋肉と一口に言っても、その仕組みや働きは生き物ごとに大きく違います。

- 哺乳類は酸素を効率的に使って持久力を発揮

- 鳥類は瞬発力に優れた飛翔筋を持つ

- 爬虫類はクレアチンリン酸で短時間に爆発的な力を出す

- 魚類はゼラチン質で水中運動に適応

- 昆虫はミトコンドリア豊富な飛翔筋で羽ばたきを支える

- カエルはバネのような筋肉で跳躍に特化

こうして比較すると、私たちが「当たり前」と思っている筋肉の動きも、進化の中でさまざまに工夫されてきたことがよくわかります。

動物に関しては様々な本で学ぶことができます。特に以下の本は読みやすく、雑学のような知識を入れることができます。本屋でもよく見るので、ぜひ手に取ってみてください。