はじめ

夏になると悩まされる蚊。しかし、蚊は単なる「うるさい害虫」ではなく、生態系・公衆衛生・科学研究の重要な対象です。本記事では、一般に知られていないマイナーな知見も含めて、蚊について科学的に整理します。

1. 蚊の基礎知識(分類とよく見る種類)

- 蚊は昆虫綱双翅目に属し、世界で約3,500種以上が知られています。日本でよく見られるのは、ヤブカ(Culex属)、イエカ(Culex pipiens complex)、アカイエカ(Aedes aegypti / Aedes albopictus) などです。

- 特に注目すべき種:

- Aedes aegypti(ネッタイシマカ):デング熱、チクングニア、ジカウイルスを媒介しやすい。都市部で問題に。

- Aedes albopictus(ヒトスジシマカ):温帯〜熱帯に広く分布し、侵入種として各地で問題化。

- Culex 属(ヤブカ類):日本脳炎ウイルスや西ナイルウイルスの媒介者になり得る。

- 面白いマイナー知識:

- オス蚊は吸血しません。花の蜜や樹液を餌にします。メスだけが産卵に必要なタンパク質を得るために吸血します。

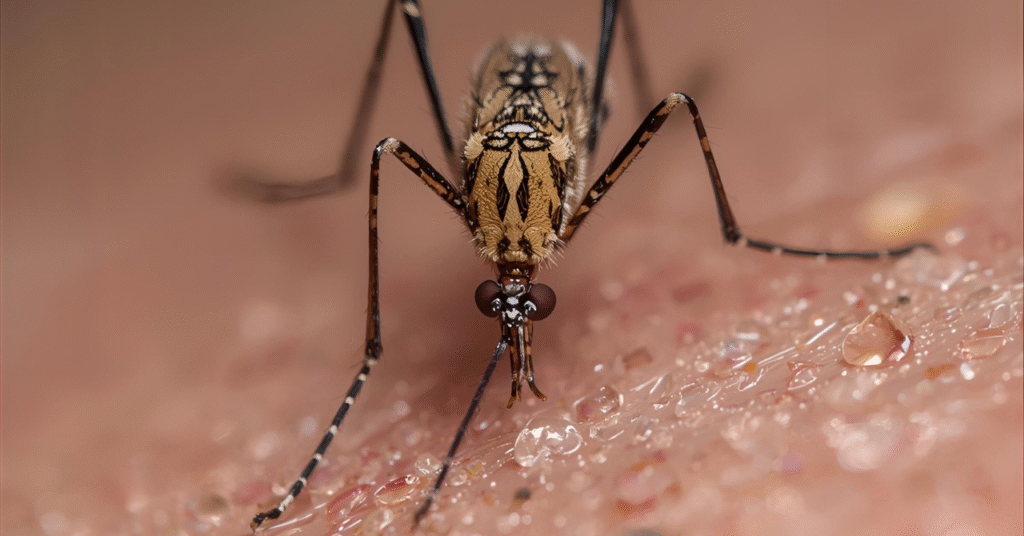

- 蚊の「嗅覚受容体」はヒトのCO₂や乳酸、皮膚の揮発性有機化合物を検知してターゲットを追跡します。

2. ライフサイクルと生態:どこで、どう増えるか

- ライフステージは 卵 → 幼虫(4段階の脱皮)→ 蛹 → 成虫 の4段階で、環境条件で期間は数日〜数週間。

- 幼虫は水中で発育するため、「わずかな水たまり」が繁殖源になります。具体例:

- 花瓶の水、植木鉢の受け皿、廃タイヤ、雨水が溜まった缶・ペットボトルのふた など。

- 重要ポイント(対策に直結):

- 卵は水が干上がっても数か月〜数年生存する種がある(湿潤期まで待機)。→ 卵の除去が大事。

- 幼虫は表層で呼吸するため表面張力を破る管理(撥水剤の使用など)は有効だが、環境への影響を考慮する必要あり。

- 気温が高いほど成長が速く、繁殖サイクルが短くなる(熱帯では年中発生)。

3. 蚊が媒介する病気とそのメカニズム(重要ポイント10)

- デング熱:Aedes属が媒介。二峰性発熱・重症化のリスクあり。ワクチンと地域対策が重要。

- 日本脳炎:主にCulex属が媒介。豚などの保主動物を介してヒトに感染。

- マラリア:Anopheles属が媒介。プラスミドや寄生虫(マラリア原虫)が関与。

- ジカウイルス:妊婦感染で胎児に影響(小頭症)。Aedes属が媒介。

- チクングニア:Aedes属。関節痛が強く慢性化する場合も。

- 西ナイルウイルス:主に鳥→蚊→ヒトのサイクル。地域差あり。

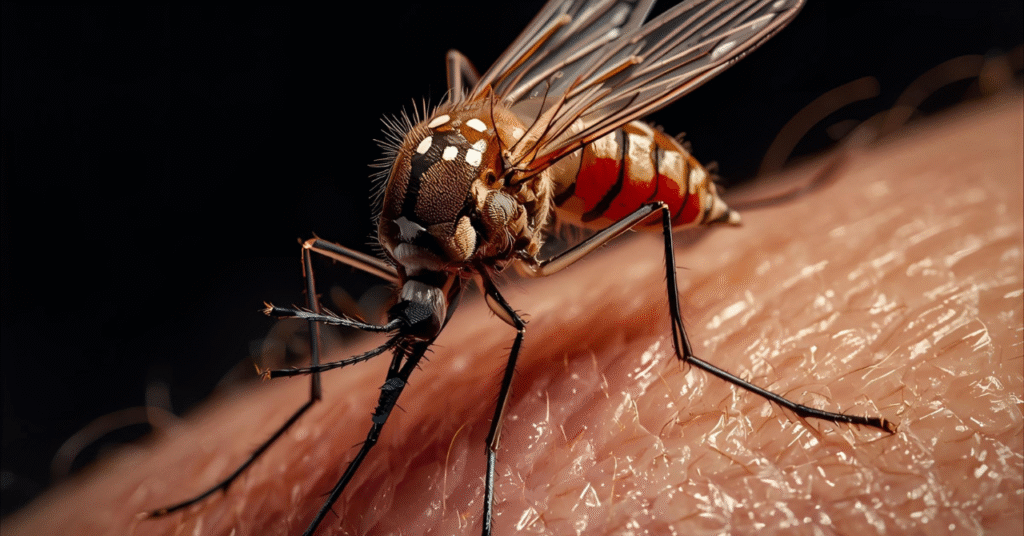

- 媒介のメカニズム:吸血時に蚊の唾液を介してウイルス・原虫が注入される。唾液は血液凝固や免疫反応を抑える物質を含む。

- ウイルスの体内循環:病原体は蚊の腸で増殖し、唾液腺に到達して初めて媒介可能になる。これを「潜伏期(extrinsic incubation period)」という。

- ヒトの感染感受性:免疫状態、年齢、既往歴が重症化リスクを左右する。

- 予防の原則:個人防護(蚊よけ、ネット)、環境管理(繁殖源対策)、地域疫学監視の3本柱。

4. 家庭・地域でできる有効な対策(実践リスト)

日常でできること(個人向け)

- 毎週チェック&水抜き:植木鉢、バケツ、雨どい、ペットボトルのふた等の水を捨てる。

- 網戸・窓の目張りを確実に行う。夜間は照明の使い方に注意(光源で蚊が誘引される場合あり)。

- 皮膚に塗る忌避剤(DEET、IR3535、ピカリジンなど推奨成分)を正しく使用する。

- 長袖・長ズボンを着用する。特に夕方〜夜間の屋外活動時。

地域・自治体レベル

- 監視と早期発見:トラップでの個体数モニタリング、ウイルス検査。

- 生物的防除:天敵(魚、昆虫食性種)の導入。ただし生態系影響に注意。

- 協働清掃活動:住民参加で繁殖源を排除する「ソース削減キャンペーン」。

補助的な方法と注意点

- 電気式蚊取り器や光トラップは一部有効だが、全ての種に等しく効果があるわけではない。

- 市販の忌避スプレーは使用法を守る(特に子ども・妊婦)。

- 化学的防除(殺虫剤散布)は短期的に有効だが、抵抗性や非標的生物への影響を考慮する。

5. 研究の最前線:Wolbachia、無菌雄放飼、遺伝子ドライブなど

- Wolbachia(ウォルバキア)法:

- Wolbachiaは細菌で、感染した蚊はウイルスの複製を阻害することが確認されています。感染蚊を放飼して集団に広げると、地域全体で媒介能が低下する可能性があります。

- 利点:化学薬品より環境負荷が低く、持続効果が期待される。

- 注意点:種や地域によって効果が異なり、長期的なモニタリングが必要です。

- 無菌雄放飼(Sterile Insect Technique, SIT):

- 放射線などで不妊化した雄を大量放飼し交尾を通じて繁殖率を低下させる方法。対象個体特異性が高いが、コストと放飼量の問題がある。

- 遺伝子ドライブ:

- ある遺伝子を集団内に急速に広げる技術。理論上は媒介能を失わせたり個体数を激減させることが可能。

- 倫理的・生態的リスクが大きく、慎重な議論・規制が必要です。

- マイナーだけど注目の研究:

- 蚊の聴覚や音響信号を利用したトラップ(オスの翅音に反応する装置)。

- 蚊の嗅覚受容体の分子構造解析に基づく新規忌避剤設計。

- 微生物叢(マイクロバイオーム)操作による媒介性低下研究。

6. 気候変動と都市化がもたらす未来のリスクと備え

- 気候変動により高緯度地域や標高の高い地域にも熱帯性蚊が侵入するリスクが増加しています。これによりデング熱やジカなどのリスク地域が拡大する可能性があります。

- 都市化は「人工的な小さな水たまり」を増やし、蚊の繁殖に好都合な環境を作ります。

- 具体的な備え:

- 国・自治体レベルでの早期警報システムと監視網の整備。

- 都市設計段階での水はけ対策(排水、廃棄物管理)。

- 市民向け教育と連携した継続的なソース削減活動。

まとめ(要点の再掲)

- 蚊は多様な種が存在し、種ごとに生態や媒介する病気が異なるため「一律の対策」は効きにくいです。

- 家庭でできる最も効果的な対策は「繁殖源を断つこと(ソース削減)」と「個人防護」の徹底です。

- 研究現場ではWolbachiaや無菌雄放飼、遺伝子技術などが進展しており、将来的にはより持続可能で局所特化した制御法が普及する可能性があります。

- 気候変動と都市化が進む中、地域ごとの監視と市民参加型の対策がこれまで以上に重要になります。

参考

世界保健機関(WHO) – Vector-borne diseases(英語)

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – Mosquito-borne Diseases(英語)

- 国立感染症研究所(日本)

- Nature Reviews / Scienceの記事(蚊と媒介感染症に関する総説) — 各ジャーナル内で「mosquito review」で検索してください。

- 公衆衛生系レビュー(Wolbachia, SIT, gene drive の総説論文) — PubMedでキーワード検索を推奨。

- 環境保全・生物多様性に関する背景情報:IUCN(国際自然保護連合)