はじめに

近年の気候変動は、私たち人間だけでなく、地球上のあらゆる生物に影響を及ぼしています。

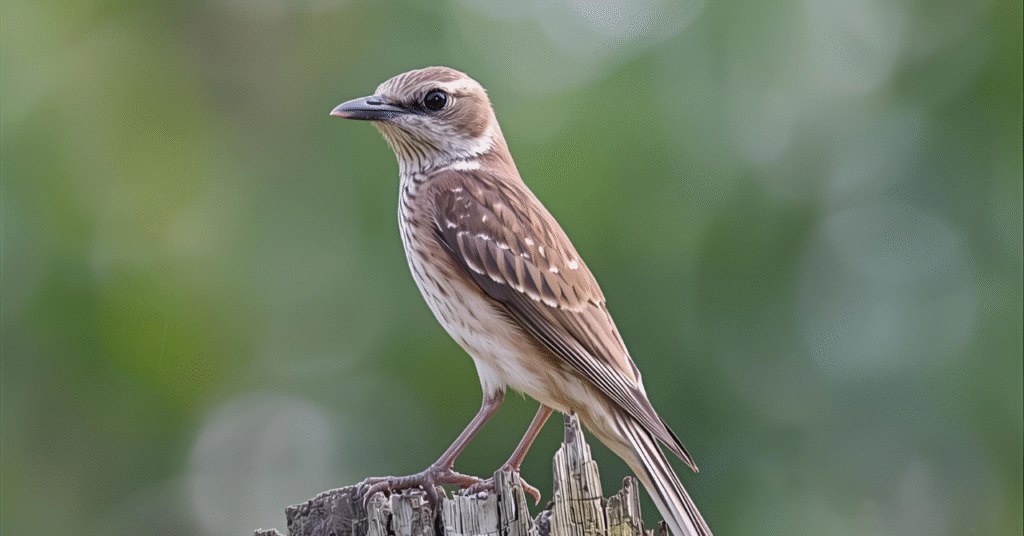

中でも、長距離を旅する**渡り鳥(migratory birds)**は、気温や季節の変化に敏感であるため、気候変動の影響を最も早く受けやすい動物群のひとつです。

最新の研究では、鳥たちが単に「環境の変化に苦しむ」だけでなく、驚くべきスピードで適応行動を進化させていることが分かってきました。

この記事では、2025年の最新研究をもとに、渡り鳥がどのように気候変動に対応しているのかを3つの側面から解説します。

渡りの「タイミング」を進化させる鳥たち

かつて渡り鳥は、気温や日照時間に基づいて飛来や繁殖のタイミングを決めていました。

しかし近年、春の訪れが早まるなどの気候変動によって、旧来のタイミングでは食料が不足してしまうケースが増えています。

具体的な変化の例

- スウェーデンのツバメは、過去30年間で平均5日以上早く渡来するように変化。

- 北米のホシムクドリは、繁殖開始を約1週間早める傾向。

これらの変化は単なる行動変化ではなく、遺伝子レベルで固定化されつつあるという報告もあります。

つまり、気候変動に対して進化的な適応が始まっているということです。

新しい「渡りルート」を選ぶ柔軟性

近年のGPS追跡研究によって、鳥たちが従来とは異なるルートを取る事例が増えています。

注目の発見

- ヨーロッパからアフリカに渡るオオハシシギは、乾燥化の進むサハラを避けて地中海沿岸ルートを選択。

- 一部のカモ類は、北極圏の氷が減少したことでより北のルートを通過するようになった。

このような柔軟なルート変更は、個体ごとの学習と集団の情報共有によって起こると考えられています。

特に若鳥は、親世代とは異なるルートを試行し、最適経路を見つけ出す「行動的進化(behavioral evolution)」を遂げています。

3.食性や生態系ネットワークの変化

渡り鳥の中には、気候によって変化する植生や昆虫相に合わせて食性を変える種も現れています。

例

- 北米のムシクイ類は、これまで食べていた特定の昆虫が減ったため、別の科の昆虫に餌をシフト。

- 一部のカモ類は、繁殖地で植物性の餌中心に切り替える傾向を示す。

この変化は、単に生き延びるだけでなく、地域の生態系ネットワーク全体を再構成する可能性もあります。

昆虫の発生時期がずれる「フェノロジー・ミスマッチ(phenology mismatch)」が深刻化しており、渡り鳥はその調整役となるかもしれません。

渡り鳥が教えてくれる「進化のスピード」

これらの研究から見えてくるのは、進化は思ったより速いということです。

渡り鳥はわずか数十年の間に、行動・遺伝・生理の面で明確な変化を遂げつつあります。

興味深いポイント

- 環境DNA(eDNA)や衛星データを組み合わせて解析することで、進化の現場をリアルタイムで観測可能。

- 「進化=数百万年単位」という固定観念を覆す、新しい生物学の潮流。

今後の課題と私たちにできること

渡り鳥の適応力は驚くべきものですが、それでも限界があります。

特に:

- 気候変動による繁殖地・越冬地の破壊

- 農薬や光害による昆虫減少

- 渡りルート上の湿地破壊

これらは、鳥たちがいくら進化しても追いつけない速度で進行しています。

私たちができるのは、保護区の維持や光害の削減など、環境の回復を支えることです。

まとめ

渡り鳥は、単なる「気候変動の被害者」ではありません。

彼らはむしろ、変化の中で進化を実演してくれる教師のような存在です。

自然の仕組みを理解する上で、これほど興味深いモデル生物は他にいないかもしれません。

参考

- NHKニュース:「渡り鳥が気候変動に対応 新たな渡りルートを選択」

- Nature Ecology & Evolution(2025年論文速報)

- 国立環境研究所:気候変動と生態系への影響レポート(2025)