現代の栄養学や老化研究では、「ケトン体(ケトンボディ)」が注目を集めています。ケトン体は単なる代謝産物ではなく、細胞シグナル、炎症応答、長寿遺伝子の活性化、さらには冬眠動物の省エネ戦略まで関わる重要な分子です。本稿では、指定された7本の記事を要約・統合し、生物学的メカニズムに重心を置いた「まとめ記事」を作成します

まずは結論を一言で:ケトン体は「代謝の燃料」かつ「分子のスイッチ」であり、生物はこれを用いて環境変化に適応している、ということです。

【楽天ランキング第1位!】日本製。HMB含有量 業界最高水準のHMBサプリメント1)ケトン体とは — 種類と細胞での役割(基礎)

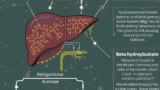

- 代表的なケトン体は β-ヒドロキシ酪酸(BHB), アセト酢酸(AcAc), アセトン(Acetone) です。BHBは化学的には厳密な「ケトン」ではありませんが、代謝的に重要な役割を果たします。

- 肝臓で脂肪酸がβ酸化され、アセチルCoAが過剰になったときにケトン体合成が始まります。ケトン体は血中へ放出され、脳や筋肉、心臓などでエネルギー源として利用されます。これは「糖が枯渇した際の代替燃料システム」です。

- 生物学的には、ケトンは単なるエネルギー源以上に「シグナル分子」として機能します。例:BHBはヒストン修飾やNLRP3インフラマソーム抑制など、遺伝子発現や炎症に影響を与えます(後述)。

2)インスリンとケトンのスイッチ — 糖利用から脂肪利用へ

- インスリンが高いときは組織はブドウ糖を優先して使い、脂肪分解(リポリシス)は抑えられます。血中インスリンが低下すると、脂肪分解が進み、肝でケトン体が合成されます。これが「インスリン⇄ケトンの代謝スイッチ」です。

- 分子レベルでは、AMPK(エネルギー低下センサー)、PDH/PDK系(ピルビン酸の使用切替)、mTOR(栄養豊富時の成長シグナル)などが関与し、ケトーシスへの移行が制御されます。これにより細胞は増殖よりも維持・修復モードに入ります。

- インスリン感受性の改善や、運動時のグリコーゲン枯渇はケトン生成を促進します。実験的・臨床的観察では、短期的な断食や低糖質食でインスリン反応が改善する例が報告されています。

3)いつケトンが出るか — 生物学的タイミング(脂肪が燃える瞬間)

- 実際に血中ケトンが上昇するのは、食後の時間経過(例:断食16時間以上)、長時間の有酸素運動、糖質極端制限 のいずれかであることが多いです。個体差が大きく、体格・筋量・肝機能・最近の食事内容で変わります。

- 「朝食を抜く」といった実践(いわゆる“ケトファスト”)は、朝の時間帯に血中ケトンを上げやすくし、午前中の認知・集中に好影響を与える可能性があります。ただし低血糖や倦怠感を感じる人もいるため個別調整が必要です。

- 一般的な目安:16時間断食(16:8)や1日あたり糖質50 g以下で、多くの人がケトーシスに入りやすくなりますが、確実な判定は血中または呼気・尿のケトン測定が必要です。

4)断食・朝食抜き(ケトファスト)の利点と注意点

利点(エビデンスに基づく)

- 体脂肪の利用増、インスリン感受性の改善、短期的な体重減少。

- BHBによる抗炎症効果や、神経保護作用が期待される。認知機能の一時的改善を示す研究もある。

注意点

- ケト・フルー(頭痛、筋肉痛、倦怠感)、低血糖リスク(糖尿病薬を服用している場合は特に注意)、電解質バランスの乱れ。

- 長期的な安全性やがんリスクへの影響は疾患や個人差によるため、一律の推奨はできません。医療的治療を受けている場合は医師に相談してください

モアイ研究所

個人差は大きいですが、結局は栄養バランスが良い食事が基本となっています。多少知識は必要ですが、栄養バランスについて学びたい方はこちらをどうぞ。

リンク

基礎的な部分はこちらでカバーできると思います。

リンク

また私は、朝食にプロテインを取り入れています。コスパや味を重視しているので、メーカーなどにはあまりこだわっていませんが、こちらを飲んでいます。おすすめは、ピュアココアも一緒に摂取することですね。

リンク

リンク

5)冬眠動物に学ぶケトン体の“高度な使い方”

- 冬眠動物(例:一定種の哺乳類)は、長期間の低代謝状態でケトン体を用いて脳や筋肉のエネルギーを維持します。ケトンは脂肪の効率的な代謝産物であり、低体温下でも利用可能なエネルギーを提供します。これにより保存エネルギーを最大化できます。

- 冬眠中は酸化ストレス低減や再生プロセスが優先され、ケトンが保護因子として働く可能性があります。これらの生物学的戦略はヒトの医療応用(臓器保存や低代謝状態での保護)を示唆しますが、直接の転用には慎重な検討が必要です。

6)ケトン体の“マイナー”だが重要な作用(研究的インパクト)

- NLRP3インフラマソームの抑制:BHBは炎症の中心的経路の一部を抑えることが報告されています。慢性炎症性疾患や神経炎症への波及効果が注目されています。

- サーチュイン(Sirtuins)活性化との接点:断食やケトン体はサーチュイン遺伝子群を間接的に活性化し、長寿関連経路に関与します。これが老化研究で関心を集める理由の一つです。

- がん代謝(ワールブルグ効果)への影響:一部のがんは糖を好むため、低糖質・ケトン優位環境はがん細胞に不利に働く可能性があります。ただしこれはがんの種類・遺伝的背景に強く依存し、臨床応用は限定的です。

7)実践チェックリスト(科学的根拠に基づく安全ガイド)

- 医療状態がある場合は必ず医師相談(糖尿病、妊娠、薬剤使用中など)。

- 初期に出る不調(ケト・フルー)対策:水分・電解質補給、徐々に糖質を減らす、十分な睡眠。

- 効果測定は主観だけでなく、可能であれば血中ケトン測定(BHB)や尿・呼気測定を併用する。

- 目的別の使い分け:短期の認知集中や体脂肪減少狙いなら断続的な断食・運動の併用が有効。長寿や慢性炎症対策はより長期的・段階的アプローチが必要。

研究者向けマイナー・トピック(深掘り)

- BHB とヒストン修飾:BHBはヒストンのβ-ヒドロキシブチリル化(histone β-hydroxybutyrylation)を引き起こし、特定遺伝子の発現を調整する可能性があります(エピゲノム経路)。これは断食が遺伝子発現地図を再配線する一因となり得ます。

- ケトン代謝における肝の酵素動態:HMG-CoAリアーゼの活性調節や、肝ミトコンドリアの代謝フラックスがケトン生成量を決定します。微小環境(酸素分圧や赤ox状態)も影響します。

- 腸内細菌とケトン相互作用:断食や低糖質食は腸内フローラを変化させ、短鎖脂肪酸や二次代謝物の産生が変わることで間接的にケトン代謝や免疫応答へ影響を与えると考えられます。これは現在進行形の研究分野です。

まとめ:ケトン体は“燃料”であり“スイッチ”である

- ケトン体は生物が飢餓や低温などのストレスに適応するために進化させた柔軟な代謝ツールです。BHBはエネルギー源だけでなく、炎症抑制や遺伝子発現制御など多面的に働きます。現時点では短期的・中期的な健康効果に関するエビデンスが増えている一方、長期的影響や疾患別の安全性はまだ解明が必要です。実践する場合は個人差を踏まえた段階的な導入と医療者との連携が重要です。

モアイ研究所

短期トライアルを行うなら、まずは「16時間断食(例:夕食20:00 → 翌12:00まで)」を1週間試し、体調・集中力・睡眠の変化を記録してください。可能なら朝一で軽い有酸素運動を取り入れるとケトン上昇が促されやすくなります。医学的リスクがある人は必ず専門家に相談してください