はじめに

「ケトン体」と聞くと、ダイエットや断食、または「危険なもの」と思う人も多いかもしれません。

一方で、「インスリン」は血糖を下げるホルモンとして有名ですね。

でも実は、このケトン体とインスリンは、互いに深く関係しており、私たちの体が「どのエネルギーを使うか」を切り替えるスイッチのような役割を果たしています。

この記事では、

- ケトン体とは何か

- インスリンとどう関係しているのか

- 断食やダイエットとどうつながるのか

などを、生物学の視点からわかりやすく6つのポイントに分けて解説します。

読み終わる頃には、「糖」と「脂肪」がどのようにエネルギーとして使われているのかがすっきり理解できます。

ケトン体に関するまとめ記事はこちら!ケトン体のみならず、関連する遺伝子などの様々な内容を統合しています!

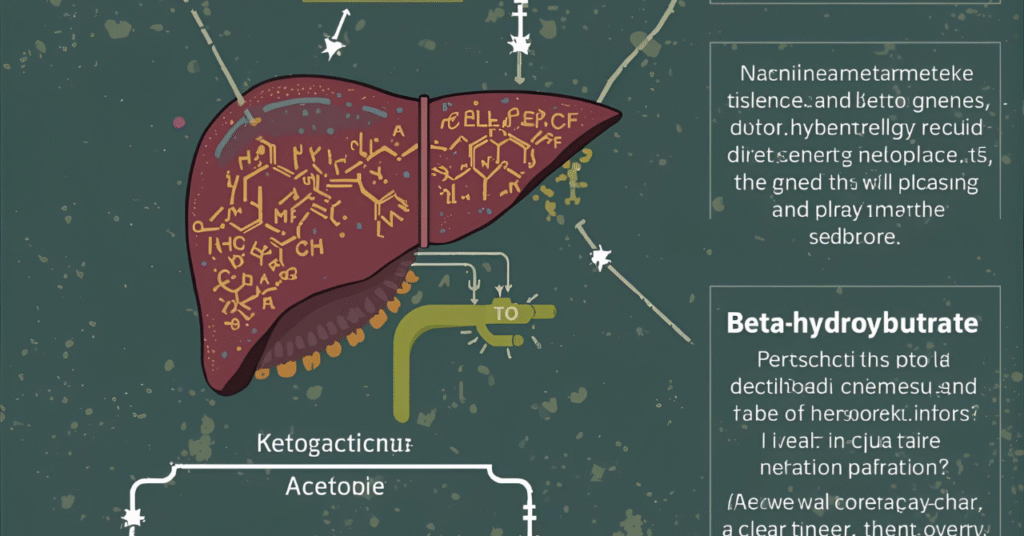

① ケトン体とは?〜糖が足りないときの“代わりのエネルギー”

私たちの体は通常、ブドウ糖(グルコース)をエネルギー源にしています。

しかし、断食・運動・糖質制限中などで糖が足りなくなると、体は脂肪を分解して「ケトン体」という燃料を作り出します。

ケトン体には主に3種類あります:

- アセト酢酸(AcAc)

- β-ヒドロキシ酪酸(BHB)

- アセトン(呼気として排出される)

これらは肝臓で作られ、血液を通って脳や筋肉に送られます。

特に脳はブドウ糖しか使えないと思われがちですが、実は飢餓状態になるとケトン体をエネルギーに変換できるのです。

つまり、ケトン体は「非常時に体を守る代替燃料」。

飢餓を生き延びるための生物としての進化的な仕組みなのです。

② インスリンとケトン体の関係〜体内スイッチのON/OFF

では、インスリンとケトン体はどう関係しているのでしょうか?

簡単に言うと、

- インスリンが高いとき → 糖を使うモード(ケトン体OFF)

- インスリンが低いとき → 脂肪を使うモード(ケトン体ON)

食事をとると血糖が上がり、インスリンが分泌されます。

インスリンは血糖を細胞に取り込ませ、同時に「脂肪を分解する酵素(ホルモン感受性リパーゼ)」を抑制します。

つまり、インスリンが高い=脂肪燃焼ストップです。

逆に、断食や運動でインスリンが下がると脂肪が分解され、肝臓がケトン体を作り始めます。

これが体内の「代謝スイッチ」なのです。

🔹 ポイント

- インスリンは“糖モード”のスイッチ

- ケトン体は“脂肪モード”のスイッチ

- 両者は反比例の関係にある

③ ケトン体は「燃料」だけじゃない!体にメッセージを送る分子

近年の研究で、ケトン体は単なる燃料ではなく、体の中でシグナル分子(情報伝達物質)としても働くことがわかってきました。

たとえば、β-ヒドロキシ酪酸(BHB)は次のような作用を持ちます。

- 炎症を抑える作用(免疫の暴走を防ぐ)

- 遺伝子の働きを変える作用(ヒストン脱アセチル化酵素HDACを抑制)

- 老化関連遺伝子(サーチュイン)を活性化し、ミトコンドリアを元気にする

つまり、ケトン体は「エネルギー供給」と「細胞の指令役」という2つの顔を持っています。

これが「ケトン体=健康効果がある」と言われる理由です。

④ 断食・運動・糖尿病でどう変わる?ケトン体の実際の働き

ケトン体は、日常生活のさまざまな場面で変動しています。

● 断食や寝ている間

食事を取らない時間が長くなると、血糖が下がり、インスリンが減少。脂肪からケトン体が作られ始めます。

寝起きに「少し頭が冴えている」と感じるのは、軽いケトン体生成状態(軽度ケトーシス)かもしれません。

● 運動時

長時間のジョギングや登山などで糖が枯渇すると、ケトン体がエネルギー源として活躍します。

持久力トレーニングを重ねると、ケトン体を効率よく使えるようになることも知られています。

● 糖尿病

1型糖尿病などでインスリンが極端に不足すると、脂肪分解が暴走し、ケトン体が過剰に生成されます。

これが「糖尿病性ケトアシドーシス」という危険な状態です。

つまり、ケトン体は健康状態のバロメーターでもあるのです。

⑤ ケトジェニックダイエットと健康効果の科学

「糖質制限」や「ケトジェニックダイエット」が人気ですが、その効果と注意点を科学的に見てみましょう。

◎ 効果として報告されていること

- 体重・内臓脂肪の減少

- 血糖値・インスリン感受性の改善

- 集中力・精神の安定(脳が安定したエネルギー源を得るため)

◎ 注意すべき点

- 長期的な安全性(肝臓・腎臓への負担)がまだ研究段階

- 炭水化物を極端に減らすと、栄養バランスが崩れやすい

- 糖尿病患者は医師の指導のもとで行う必要あり

つまり、ケトン体を増やすことは**“使い方次第で健康にも危険にもなる”二面性を持つ**のです。

⑥ これからの研究とあなたの生活に活かすヒント

ケトン体とインスリンの関係は、まだ完全には解明されていません。

しかし、最新の研究では次のような方向が注目されています。

- ケトン体が老化や神経保護に関与する可能性

- 腸内細菌がケトン体生成に影響する

- 個人ごとに“ケトン体反応性”が違う(遺伝や筋肉量による)

🔍 日常で活かせるポイント

- 食後に軽く運動してインスリンをコントロール

- 夜遅くの食事を避けて、軽い“プチ断食”時間をつくる

- 脂質中心の食事でも、質(オメガ3など)を意識する

これらの小さな工夫が、体の代謝スイッチを上手に切り替え、疲れにくく太りにくい体へと導いてくれます。

まとめ

- ケトン体は「糖が不足したときに登場するもう一つのエネルギー源」

- インスリンが下がるとケトン体が作られ、体の燃料が“糖から脂肪”に切り替わる

- ケトン体は燃料だけでなく、遺伝子や免疫にも影響する「シグナル分子」

- 断食や運動で自然に増えるが、過剰は危険

- 賢く使えば、健康維持・代謝改善・集中力向上に役立つ

参考文献

- Cahill GF Jr. Fuel metabolism in starvation. Annu Rev Nutr. 2006.

- Newman JC & Verdin E. β-hydroxybutyrate: a signaling metabolite. Annu Rev Nutr. 2017.

- Shimazu T. et al. Suppression of oxidative stress by β-hydroxybutyrate. Science. 2013.

- Puchalska P & Crawford PA. Multi-dimensional roles of ketone bodies. Cell Metab. 2017.