はじめに

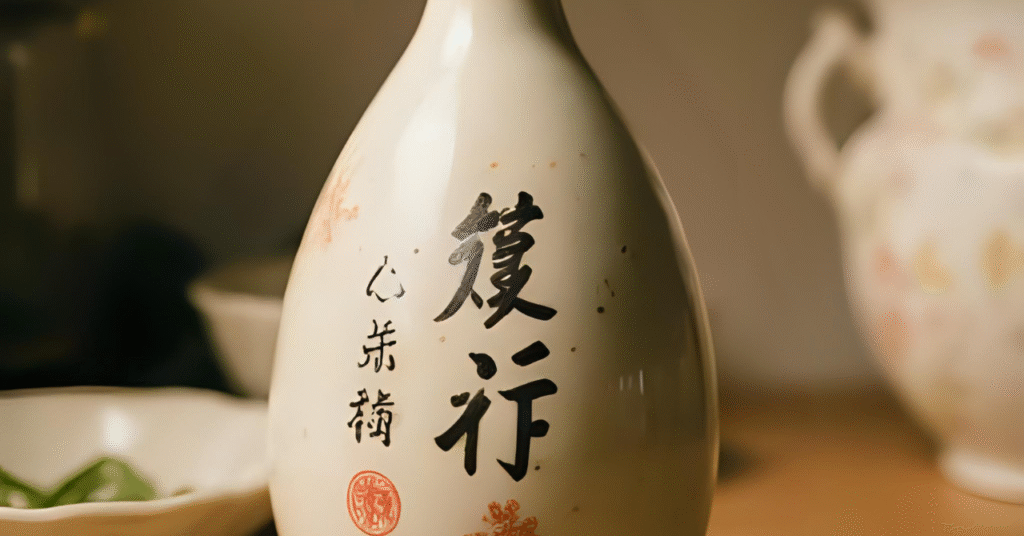

日本酒の香りは、その味わいを決定づける最も重要な要素の一つです。

同じ米・同じ水を使っても、香りが異なれば印象もまったく変わります。華やかでフルーティーな香りの大吟醸から、米の旨味が引き立つ落ち着いた香りの純米酒まで、その違いは「酵母」が生み出す化学反応によって生まれます。

本記事では、日本酒の香りを形づくるメカニズムと香りの表現方法、さらに“香りの裏側”にあるオフフレーバーまでを科学的に解説します。

酵母が作り出す香り成分の正体

日本酒の香りは、酵母によるアルコール発酵の副生成物によって作られます。酵母は米に含まれる糖を分解し、エタノールと二酸化炭素を生じますが、その過程でエステル類、アルコール類、有機酸などが生成され、これが香りの基になります。

たとえば、カプロン酸エチルは「リンゴのような甘い香り」、酢酸イソアミルは「バナナのような香り」を与え、日本酒特有のフルーティーさを演出します。これらの化合物は、酵母が糖やアミノ酸を代謝する際に生じる脂肪酸や高級アルコールから作られます。

さらに、発酵温度や発酵時間によっても生成される香気成分のバランスが変化します。低温でゆっくり発酵させると、エステル生成酵素が活性化し、香り高い吟醸酒ができ上がります。まさに「香りを醸す酵母の芸術」です。

カプロン酸エチルと酢酸イソアミルのメカニズム

カプロン酸エチルは、酵母内の脂肪酸合成経路から生じます。アセチルCoAがカプロン酸(6炭素の脂肪酸)を形成し、これがエタノールと反応してエステル化されることで生成します。結果として、青リンゴのような爽やかな香りが生まれます。

一方の酢酸イソアミルは、アミノ酸の一種であるロイシンの代謝経路から生まれます。ロイシンから生成されたイソアミルアルコールが、酵母の酵素「アルコールアセチルトランスフェラーゼ」によって酢酸と反応し、バナナのような香りを作り出します。

このように、日本酒の香りは生化学反応の積み重ねで形成されており、まさに「発酵の芸術」と言えるでしょう。

香りを表現する日本酒の言葉

日本酒の香りや味わいは、しばしば詩的な言葉で表現されます。

- 「華やか」:フルーティーでフローラルな香り。吟醸酒や大吟醸酒に多く、初心者にも人気。

- 「軽快でなめらか」:生酒などに見られ、フレッシュでみずみずしい印象。

- 「コクがある」:旨味が豊かで、苦味や酸味が調和した深い味わい。

- 「熟成」:時間をかけて熟成した古酒特有の重厚な香り。ナッツやカラメルのような香ばしさ。

- 「すっきり」:淡麗辛口タイプ。料理の味を引き立てる爽やかさが特徴。

- 「ふくよか」:米の旨味を柔らかく包むような香りで、女性的な印象を持たれることもあります。

これらの表現は、香り・味・余韻の三要素が一体となって形成される総合的な印象を言葉にしたものです。

香りの裏側 ― オフフレーバーの存在

「オフフレーバー」とは、本来の香りや味わいとは異なるにおい・風味のことを指します。

製造過程での酸化、貯蔵中の温度変化、微生物の汚染などによって発生することがあり、場合によっては品質劣化のサインとされます。

ただし近年では、わずかな熟成香や土っぽさ、ナッツ香などが「個性」として受け入れられる例も増えています。酒造ごとの酵母管理や温度制御技術によって、あえてオフフレーバーをコントロールし、深みのある味わいを生み出す造り手も存在します。

香りのわずかな違いが、蔵元の哲学や技術の差を映し出しているのです。

おわりに

日本酒の香りは、酵母が織りなす化学反応の結晶です。フルーティーで華やかな香り、熟成による深いコク、あるいは微かな苦味や酸味。すべてが発酵による生命の営みから生まれています。

香りを科学的に理解すると、日本酒の奥深さがより一層楽しめるようになります。次に日本酒を口にする時は、ぜひその香りの背景にある酵母たちの働きにも思いを馳せてみてください。