はじめ

魚に含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)とEPA(エイコサペンタエン酸)は、現代の食生活で注目される必須脂肪酸の代表です。心血管疾患のリスク低減、脳の発達や認知機能の維持、炎症の調節など多面的な効果が報告されています。この記事では「科学的根拠」を重視しつつ、実際の魚種ごとの含有量、摂取の目安、注意点、そしてあまり語られないマイナーな話題まで、実践的にまとめます。SEOを意識したキーワード(例:DHA、EPA、脂肪酸、魚、脳神経、心臓病予防)を適所に配置しています。まずは基礎から入り、その後に“使える10選”として具体的な活用法を提示します。

1. DHA・EPAとは(科学的基礎)

DHAとEPAはオメガ-3系多価不飽和脂肪酸(n-3 PUFA)の一種で、体内で合成できないため食品からの摂取が必要です。植物由来のALA(α-リノレン酸)から体内でDHA/EPAへ変換は行われますが、その効率は非常に低く、成人ではEPAに換算して数パーセント、DHAへの変換はさらに低いと報告されています。したがって、魚や魚油、藻類由来のDHA/EPAを直接摂る方が効率的です。

2. 魚ごとのDHA・EPA含有量(代表データ)

以下は代表的な脂の多い魚と100 gあたりのおおよそのEPA+DHA量の目安です(調理法や産地で変動します)。

- サーモン(生/100 g):約1,000–2,100 mg。

- イワシ/サーディン:約900–1,500 mg。

- ニシン/ニシン類:1,000 mg前後。

- マグロ(種による。脂の多い近海種は高め):数百〜千mg。

※参考データは複数の食品成分データや研究レビューに基づいています。魚の種類・季節・養殖か天然かで含有量は変化します。

3. 健康効果(科学で確認された“効く”ポイント:6選)

下は臨床研究や専門機関のガイドラインで比較的一貫して示されている効果です。

- 血中トリグリセリド(中性脂肪)を下げる:DHA/EPAは中性脂肪を低下させる効果が明確に示されています。高トリグリセリドの治療として高用量(医師管理下)は有効です。

- 心血管リスクの一部を改善する可能性:一般集団に対する予防効果は研究によって結果が分かれますが、心疾患既往者に対する二次予防や特定の状況では利益が確認されています。AHAは週2回の魚摂取を推奨しています。

- 妊娠期・乳児の脳発達を支える:妊娠中のDHA摂取は胎児・乳児の神経発達に寄与するというエビデンスがあり、適切な魚摂取は推奨されます(ただし水銀等の汚染に注意)。

- 認知機能・老化対策の補助(可能性):認知機能の維持に寄与する示唆があるが、単独の決定的治療とは言えないため総合的な生活習慣改善の一部として考えられます。

- 抗炎症作用:EPAは炎症関連のメディエーターを抑える方向に働き、慢性炎症の軽減に寄与する可能性があります(炎症性疾患の補助療法としての可能性)。

- 視力・神経保護:DHAは網膜や神経組織に豊富に存在し、視機能維持に関与します。

(心血管や認知に関する効果は、研究デザインや被験者特性により異なるため、個別の医療判断は医師と相談してください。)

4. 食べ方・摂取目安と注意点(妊婦・子ども・高齢者向け)

一般的な目安

多くの保健機関は「脂ののった魚を週に2回(計約200–350 g/週)」を推奨しています。これでDHA+EPAがおおむね250–500 mg/日相当になりますが、疾患予防や治療目的では用量が変わります。AHAは冠疾患既往者に対して約1 g/日(医療管理下)を示唆しています。

妊婦・授乳中の注意

魚にはDHA/EPAの恩恵がある一方で、魚介類中のメチル水銀などの汚染物質が胎児に影響する懸念があります。日本の厚生労働省は特定の種類(大型高級魚など)を控えるようガイドラインを出しており、妊婦は摂取する魚の種類と量を選ぶことが推奨されます。

調理・保存でのポイント(実践)

- 生食(刺身)や軽い加熱はDHA/EPAの損失が比較的小さいですが、長時間の加熱や高温での揚げ物は一部の脂肪酸が酸化して減少します。

- 缶詰や冷凍は保存性が高く、脂溶性成分は比較的保持されます(調理法で差が出ます)。

5. 実践的“使える”10選(毎日の食卓でDHA・EPAを賢く摂る)

- 週2回は「脂ののった魚」メニューを確保する(例:サーモン、サーディン、サバ)。

- 缶詰(サーディン・サバ)を積極利用:手軽でコスパ良くDHA/EPAを摂取できます。

- 子ども・妊婦は「小魚中心」+大型魚を避ける:小型魚は汚染リスクが低く栄養が豊富です。

- 植物性油(亜麻仁油など)も補うが、DHAは補えない点に注意:ALAからの変換は低効率です。

- 調理は短時間の加熱や蒸し調理を優先:酸化を抑え、栄養を守ります。

- 週に1回は魚由来以外のDHA(藻類油)を試す:ベジタリアンやアレルギーの人に有効です。

- サプリを使う場合は医師に相談:特に抗凝固薬を服用している人は注意が必要です。

- 缶詰に付随する骨も食べる(カルシウム補給):小さい魚は丸ごと食べやすく栄養価が高いです。

- スーパーでの表示をチェック(EPA/DHA含有量):加工品に含有量が明示される場合があります。

- 季節・産地を意識して多様な魚を食べる:栄養バランスと持続可能性の観点で重要です。

6. マイナーだが知っておくべき話題(持続可能性・藻類油・調理の科学)

- 藻類由来DHA(マイクロアルガエ由来):持続可能で水銀汚染の心配が少ないDHA源として注目されています。植物性・ヴィーガン対応のDHAサプリは主に藻類由来です。

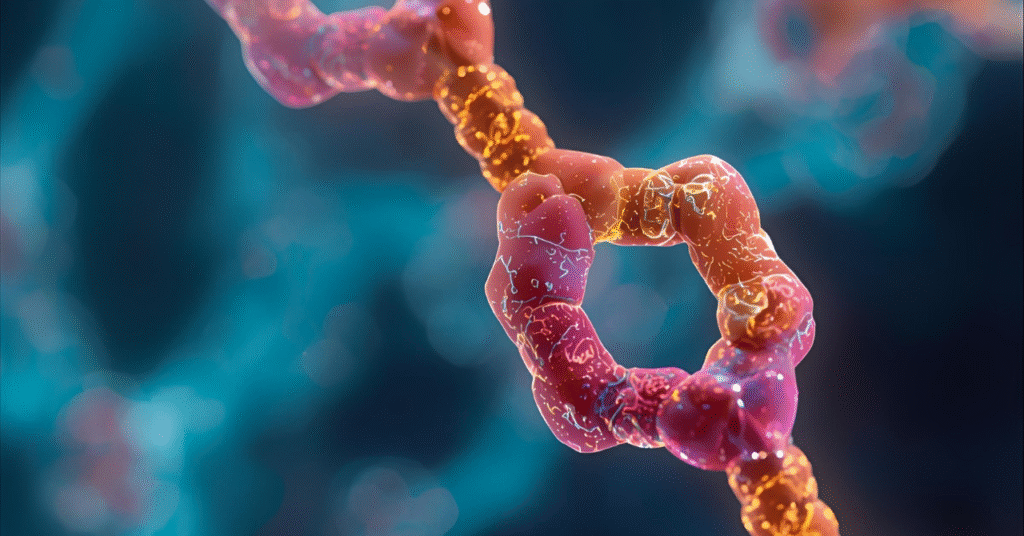

- 魚の脂が「健康に効く形」である理由(膜組成とドメイン形成):DHAは細胞膜の流動性やシグナル伝達に影響し、神経細胞や網膜で多く使われます(生化学的役割)。

- 持続可能性と漁業管理:DHA/EPA摂取を増やす際は、資源管理や養殖方法(餌由来の脂質組成)にも配慮すると良いです。

- 調理での酸化対策:オメガ-3は酸化しやすいため、調理直前に切る、急速に加熱しすぎない、加熱後は早めに食べるなどの工夫が有効です。

結論(まとめ)

魚のDHA・EPAは心血管、脳・神経、炎症コントロールなど幅広い健康効果が期待でき、週に2回程度の脂の多い魚摂取が実践しやすい目安です。ただし、妊婦や小児は魚の種類(メチル水銀等の汚染リスク)に注意し、必要に応じて医療専門家と相談してください。植物由来のALAからの変換は不十分なため、直接DHA/EPAを含む食品(魚、藻類由来製品など)を積極的に取り入れるのが効率的です。

参考リンク

- American Heart Association — Fish and Omega-3 Fatty Acids (AHA page). www.heart.org

- Siscovick DS et al., AHA Scientific Advisory on Omega-3 (2017). American Heart Association Journals

- NIH Office of Dietary Supplements — Omega-3 Fatty Acids (fact sheet). 栄養補助食品局

- Healthline — Omega-3 content in fish (chart). Healthline

- Oregon State University — Omega-3 content in fish (PDF table). オレゴン州立大学シーフード研究所

- Recent reviews on ALA→EPA/DHA conversion (PMC articles, 2021 & 2024). PMC+1

- 厚生労働省:妊婦向け魚の摂取に関する注意(日本のガイダンス)。厚生労働省+1

- J-STAGE / 日本の妊婦コホート研究(魚摂取と早産等の関連、2023)。J-STAGE

- Review on bioavailability and algal DHA sources. サイエンスダイレクト