はじめに

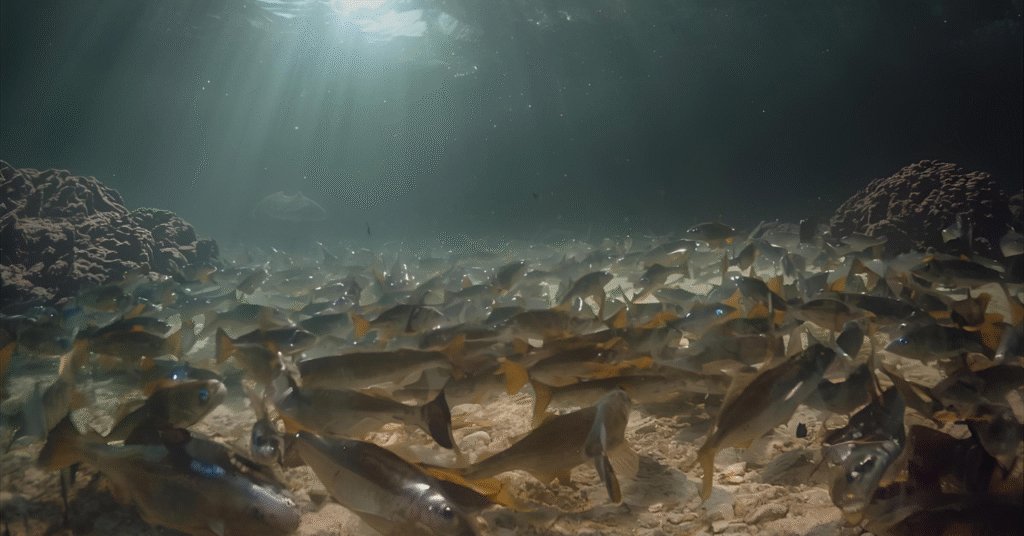

地球温暖化は熱帯雨林や極地だけでなく、水中生態系にも深刻な影響を与えています。特にアマゾン流域の淡水魚 — 経済的にも生態系的にも重要な種 — において、気温上昇や水質変化が魚の成長、行動、遺伝子発現に影響を与えるという研究が進んでいます。

1. アマゾンの魚類に迫る熱ストレス:なぜ問題なのか

- 気候変動により、水温だけでなく水質 (酸性化など) も変化しており、アマゾンの淡水魚にとって厳しい環境が増えています。

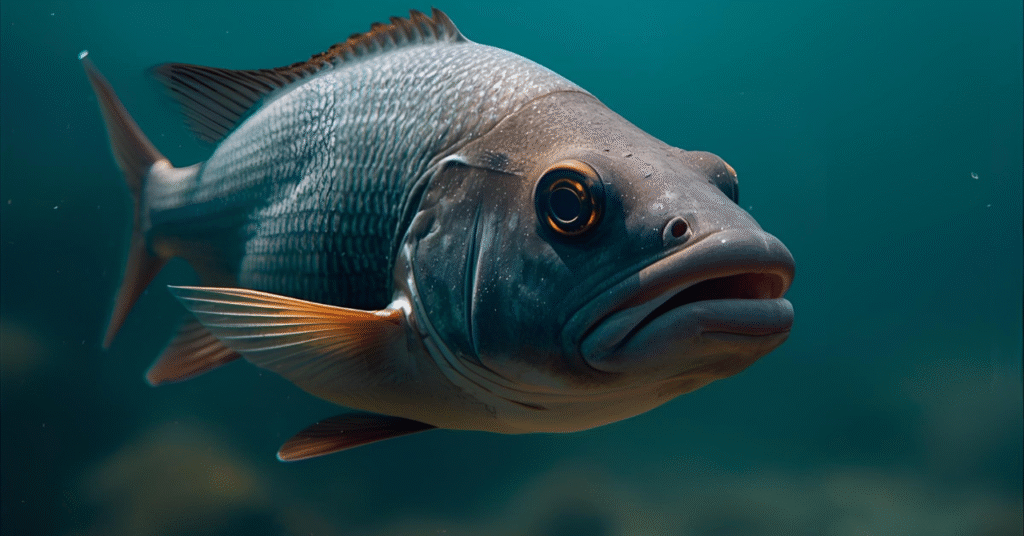

- 具体的には、ある研究では、アマゾンの魚 Colossoma macropomum(タンバキ) を使って、将来シナリオ (CO₂濃度上昇 + 水温上昇) 下で遺伝子発現が変化することが報告されています。

- また、陸域での森林破壊 (例:伐採) によって流れ込む日照や流木の変化なども水温に影響を与えており、小川や支流では「温かくなった水」が増えているという報告もあります。

- さらに、水温が上がると溶存酸素量が低下する傾向があり、これは多くの魚にとって致命的なストレスになります。

2. 水温上昇が魚の「大きさ」を縮める:体サイズ減少のメカニズム

- アマゾンのストリーム (小川) における現地調査では、森林破壊された場所 (伐採地)では水温が最大で +6℃ も高くなることが確認されました。

- そのような高温環境下では、魚の体サイズが平均で 36%小さいというデータも得られています。

- この体サイズ低下には、生理的な理由 (高温による代謝コスト増大) や成長抑制、さらには酸素不足など複合要因が考えられます。

- 体が小さいと、捕食リスクや繁殖成功率、個体存続の観点で大きな不利になる可能性があります。

3. 遺伝子の変化:食欲調節ホルモン (NPY、CCK) の発現が変わる

- Colossoma macropomum(タンバキ) を使った実験で、未来の気候シナリオ (CO₂上昇+水温上昇) に曝された魚では、食欲を調整するホルモン (遺伝子レベル) の発現が変わることが確認されました。

- 具体的には、脳 (大脳) で NPY (オレキシン様、食欲促進ホルモン) の発現が増加。

- 一方で CCK (満腹を伝えるホルモン) の発現は減少。

- この変化により、魚は高温環境下で 食べる量が増え、成長 (体長/体重) も増える傾向がありました。実験では体長・体重ともに伸びが見られたという報告があります。

- つまり、気候変動が生態だけでなく 内分泌 (ホルモン) レベル にも作用し、魚の「行動・生理バランス」を根本から変える可能性があるのです。

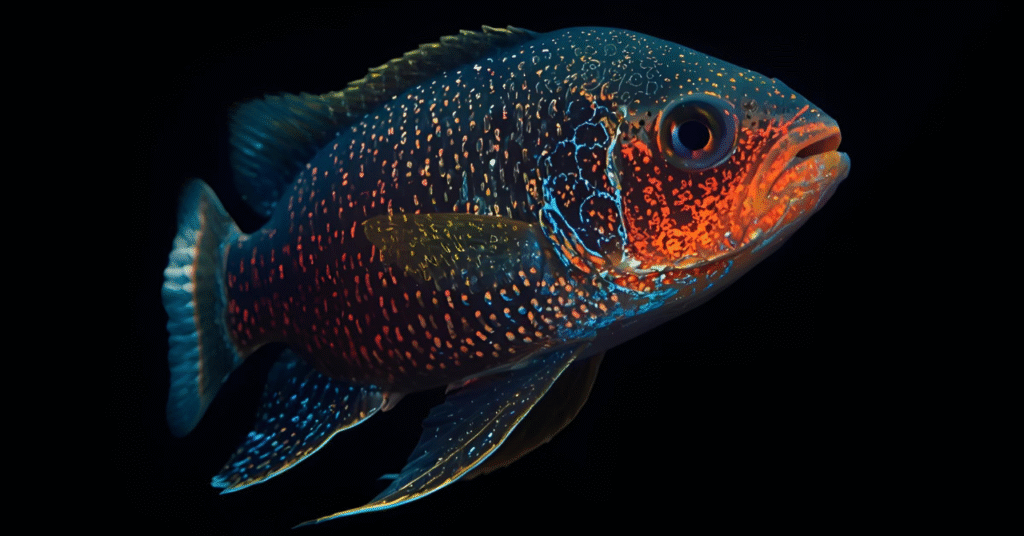

4. 色 (体色) への影響:直接の報告は少ないが理論的な懸念あり

- 現時点で「アマゾン淡水魚が気温上昇で色が薄くなった」という直接的な研究報告は限定的ですが、魚の体色変化メカニズムはよく研究されています。たとえば、魚には 色素胞 (chromatophore) があり、これにより体色は変えられます。

- 環境ストレス (例:温度、酸素) が色素胞の挙動 (色素分布、移動) に与える影響は理論的に十分考えられ、将来的には気候変動が魚の色彩パターン (警戒色、求愛色など) に影響を与える可能性があります。

- また、色の変化は魚の行動 (コミュニケーション、求愛、カモフラージュ) に影響するため、生態系上の意味は大きいです。

5. 生態系および保全への示唆

- 食物連鎖への波及効果

- 体サイズが小さくなったり、色や行動が変化する魚は、捕食者 (他の魚、鳥、哺乳類など) や被食者との相互作用が変わる可能性があります。

- 漁業・地域社会への影響

- アマゾンでは多くの淡水魚が食用・商業魚として重要です。気候変動で成長パターンや個体数が変われば、漁獲量や生計への影響が出るかもしれません。

- 保全戦略の再設計

- 遺伝子発現やサイズ変化をモニタリング対象に含めることで、保全計画 (例:保護区、水域管理) をより柔軟・科学的に策定できる。

- 持続可能な利用

- 将来的には “遺伝子安定性” や “耐熱性” を持つ個体を選別 (自然または育成) して、持続可能な漁業を支えるアプローチも検討されるでしょう。

6. 今後の展望と研究の方向性

- 追加フィールド調査

- 現在の実験データを補強するため、アマゾン各地 (異なる川・支流・湖) で野生魚の長期モニタリングを実施し、水温・酸素・個体特性・遺伝子発現を追跡する。

- 進化 (適応) の可能性

- 長期的には、熱ストレス耐性を持つ集団が自然選択を通じて出現する可能性があります。どの魚種が急速な環境変化に適応できるかを調べる研究が重要です。

- 色素胞 (色変化) の実証研究

- 実験室および野外で、温度・酸素・水質ストレスが魚の色素胞にどう影響を与えるかを明らかにする。

- 保全政策との統合

- 政府・地域コミュニティ・漁業者・研究者が協働して、 “気候変動を見据えた魚類保全プラン” を設計する。

- 教育・啓発

- 地元住民、漁業者向けに気候変動が魚に与える影響 (成長、生存、繁殖) を伝えるプログラムを実施し、持続可能な漁業への理解を深めてもらう。

おわりに

アマゾンの熱帯魚は、気候変動というグローバルな課題の最前線に立っています。水温上昇や水質悪化は、魚の成長、遺伝子発現、そして生態的な役割にまで影響を与えうるものであり、その変化は漁業だけでなく生物多様性全体にも波及します。

今回紹介した研究は、単なる“警告”にとどまらず、未来の保全戦略を遺伝子・生理レベルから見直す必要性 を強く示しています。持続可能なアマゾン淡水魚の未来を考える上で、このような科学知見を活かすことがますます重要になるでしょう。

参考文献

- “Tissue distribution of appetite regulation genes … in the Amazon fish Colossoma macropomum exposed to climate change scenario” (研究論文)

- “Deforestation and stream warming affect body size of Amazonian fishes” (研究論文)

- “魚の体色とその変化:メカニズムと行動学的意義” (色素胞の生理メカニズム解説)

- “青い魚はなぜ青い?色素細胞と環境応答” (バーチャルラボ解説)

- “Water Temperatures in Amazon Lakes Reached Hot Tub Levels …” (アマゾン水温急上昇による魚/哺乳類への影響)

- 国立環境研究所「湖沼の水温上昇と酸素低下」報告 (溶存酸素減少の広域データ)