はじめに

健康と環境が交差する、新しいタイプの研究が最近注目を集めています。それは「気候変動が人間の腸内マイクロバイオーム(腸内細菌叢)に与える影響」というテーマです。私たちの健康を支える腸内細菌が、地球規模の環境変動によって変化し、回復力が損なわれている可能性があることを示す報告が出ています。

この記事では、この研究の背景、発見されたメカニズム、そして私たちの日常生活や健康への意味を、できるだけ分かりやすく解説します。生物学・健康科学に関心のある方にとって、環境問題と体内生態系がつながる議論は非常に刺激的です。

1. そもそも腸内マイクロバイオームとは?

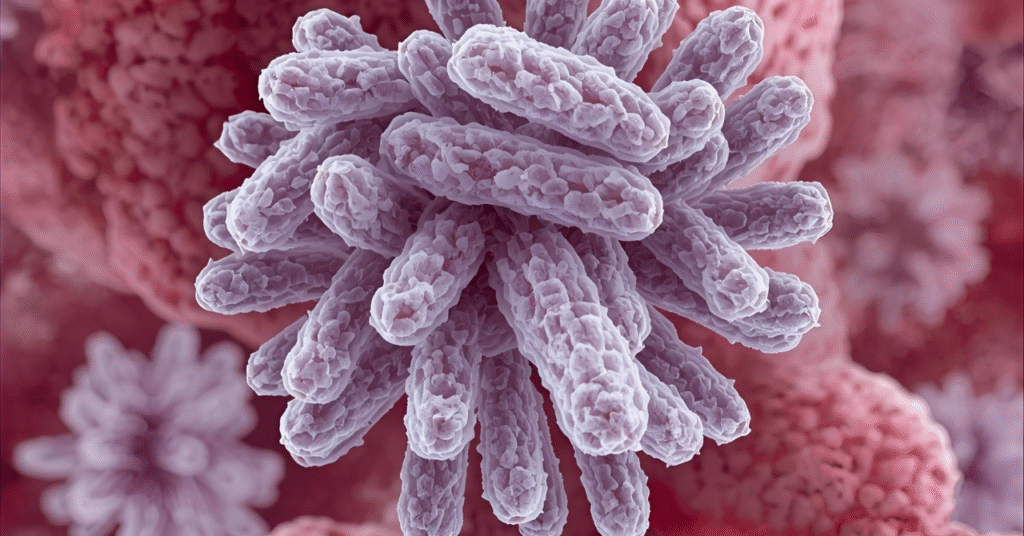

- 腸内マイクロバイオーム(腸内細菌叢)は、人間の腸に存在する無数の微生物(細菌・真菌など)の集合体です。これらの微生物は、消化、免疫、代謝、さらには脳の働きにまで影響を与えることが知られています。

- 多様性(どの微生物がどれだけ存在しているか)は、腸内環境の健康を評価する重要な指標のひとつ。多様な細菌が存在している方が、ストレスや病気に対して回復力が高いとされます。

2. 最新研究のポイント:気候変動と腸の細菌の関係

アジア科学誌(AsianScientist)は、2025年7月にミシガン州立大学などの研究者によるレビューを紹介しました。このレビュー論文によれば、気候変動が腸内マイクロバイオームの多様性と“回復力”を損なっている可能性があると指摘されています。

具体的には以下のような因子が関係しています:

- 気温上昇や異常気象

- 食品の品質低下(栄養価の高い食品が手に入りにくくなる)

- 農作物の収量や種類の変化

これらが、人々の食生活や栄養状態に影響を与え、それが腸内細菌の組成を変える可能性があるというのです。

さらに、腸内マイクロバイオームが健康の「バイオセンサー(生物センサー)」のように働き、環境ストレスの影響を敏感に反映しているのではないか、という仮説まで提示されています。

3. 健康への影響 — 回復力が落ちるとは何を意味するか?

「回復力が損なわれる」という表現は難しく感じられるかもしれませんが、腸内細菌の観点からはこういう意味があります:

- 抵抗力の低下

環境ストレス(たとえば食生活の乱れ、気温変動など)で腸内の細菌バランスが崩れやすくなり、元に戻りにくくなる。 - 病気リスクの増加

腸内細菌の多様性が低下すると、炎症性疾患や代謝異常、免疫系の問題につながると考えられています。 - 個人差の拡大

気候・環境条件は地域ごとに異なるため、腸内環境への影響も個人差が大きくなる可能性があります。つまり、環境変動による体への影響が腸内細菌を媒介にして個人ごとに変わるという新しい視点が必要になります。

4. 生物学・研究面から見た意義

なぜこの研究が生物学的に重要か、いくつかポイントを挙げます:

- 生態系とマイクロバイオームの融合:これまで環境変動の研究は大気・海洋・植物中心でしたが、体内の微生物生態系(マイクロバイオーム)を環境ストレスの受け皿として見るという考え方は新鮮です。

- 進化・適応の観点:腸内細菌が環境変動にどのように応じて変化するかを見ることで、微生物の進化や共生関係の適応能力の理解が深まります。

- バイオマーカーとしての活用:腸内マイクロバイオームの変化を「気候ストレスへの生物センサー」として使う可能性があります。将来的には、公衆衛生モニタリングツールになるかもしれません。

5. 日常生活と健康への示唆 — 私たちにできることは?

この研究は、個人の生活にもいくつか示唆を与えてくれます。

- 食事の見直し:気候変動の影響で栄養価の高い食材が手に入りにくくなるという指摘があるので、多様な植物性食品を意識した食生活がますます重要になります。

- 「腸活」による対応:腸内細菌の多様性を保つため、発酵食品、食物繊維、プロバイオティクスなどを取り入れる。

- 地域間の違いを理解する:環境や食文化が異なる地域では、腸内マイクロバイオームへの影響も変わります。自分の住む地域・食習慣を活かした「自分なりの腸ケア」を考えることが大切です。

- 研究支援と関心を持つ:この分野はまだ新しく、多くの疑問があります。将来的な研究への関心を持ち、信頼できる情報源や研究発表をフォローすることも価値があります。

6. 今後の研究と展望

今後、気候変動とマイクロバイオームに関する研究をさらに進めるためには、以下のような取り組みが重要になります:

- 長期・大規模調査

同じ地域でも長期間追跡し、気温・食生活・腸内細菌変化を関連付ける研究が必要です。 - 地域差の解明

異なる環境(都市部/農村部、高温地域/寒冷地域など)で腸内細菌がどのように変化するかを比較する。 - 介入研究

食事やプロバイオティクスなどを通じて、腸内多様性を高める介入がどれだけ「回復力を取り戻す」のに有効かを検証する。 - 政策との協働

公衆衛生や環境政策と連携し、マイクロバイオームを健康指標として取り込むモデルを作る。

おわりに

「気候変動が腸内細菌に影響を与える」という研究は、生物学と健康、そして環境問題をつなぐ非常に先鋭的なテーマです。私たちの体の中でも起こる“生きた生態系”が、地球規模の変化と密接に関係していることを思い出させてくれます。

腸内マイクロバイオームを通じて、私たちの健康は地球の変化ともつながっている――この視点は、今後の健康管理や環境政策にも大きな影響を与えていく可能性があります。生物好き、環境・健康に関心のある皆さんは、ぜひこの分野の研究やニュースにアンテナを張ってみてください。

参考リンクまとめ

- AsianScientist:気候変動が腸内マイクロバイオームに影響を与える可能性について

- 産総研:細菌と真菌混在マイクロバイオームの定量解析に関する技術開発

- 産総研:魚(ニジマス)の腸から酪酸産生菌を発見する研究