はじめに

乾燥しても、凍っても、放射線を浴びても死なない――そんな“最強生物”として知られるクマムシ(Tardigrade)。

彼らは宇宙空間でも生存したという伝説を持つ微小動物ですが、近年の研究で、クマムシの「強さ」は単なる耐久力ではなく、神経系レベルでの特殊な適応によるものだとわかってきました。

本記事では、2024〜2025年の最新研究をもとに、クマムシの神経構造とその分子メカニズム、そして人間への応用可能性を解説します。

生物学の最前線を、わかりやすく科学的にご紹介します。

第1章:クマムシとはどんな生物?

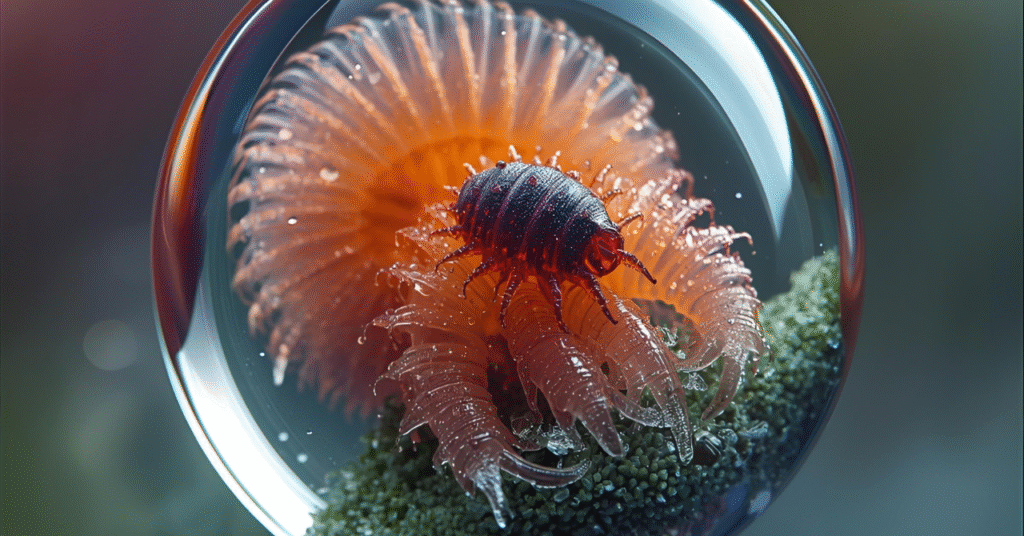

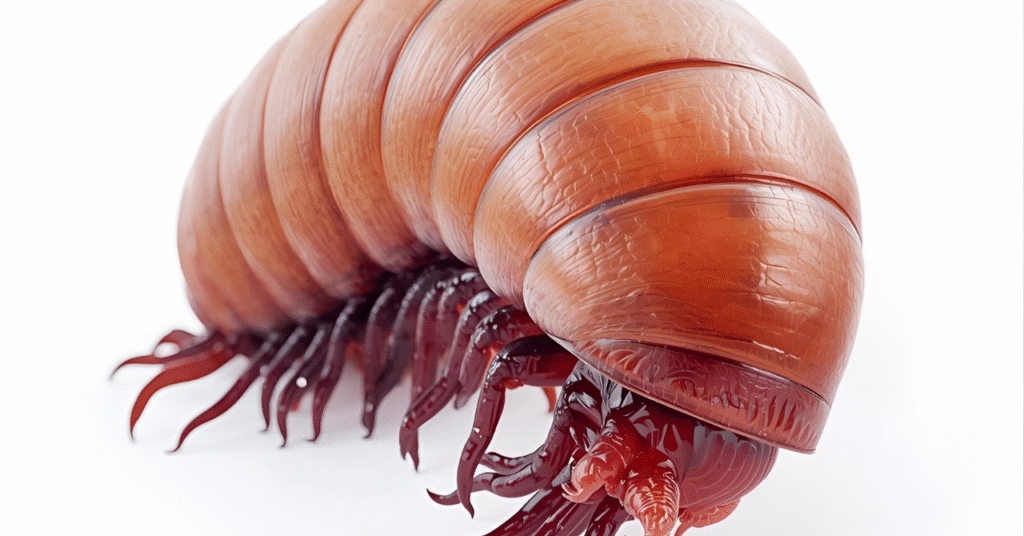

クマムシは**緩歩動物門(Tardigrada)**に属する微小な無脊椎動物で、体長はおよそ0.3〜0.5mm。

「水熊虫」という和名の通り、水辺のコケや土壌に生息しています。

特徴的なのは、乾燥すると**「トン状態(tun)」**と呼ばれる休眠モードに入り、代謝をほぼ停止することです。

この状態で:

- 絶対零度に近い低温(−272℃)

- 真空状態

- 強い放射線

などにも耐えることが確認されています。

この異常な生命力の背景には、神経と細胞内の情報制御システムが深く関係していると考えられています。

第2章:神経系の構造が「生き延びる鍵」

2024年、東京大学とオックスフォード大学の共同研究により、クマムシの中枢神経系が**節状構造(ganglion-type)**でありながら、非常に柔軟なネットワークを持つことが明らかになりました。

この構造により、クマムシは:

- 神経細胞が損傷しても別経路で信号を伝達

- 環境変化に即応できる情報伝達系を維持

することが可能だといいます。

さらに、電子顕微鏡観察では、神経シナプスに**自己修復タンパク質Dsup(Damage suppressor protein)**が局在していることが確認されました。

DsupはDNAを守るだけでなく、神経回路の安定性にも寄与している可能性があります。

第3章:乾燥耐性と「神経タンパク質」の関係

乾燥耐性のメカニズムで鍵を握るのが、LEA(Late Embryogenesis Abundant)タンパク質と呼ばれる分子です。

奈良女子大学の2025年の研究では、クマムシの神経細胞においてLEAタンパク質が細胞膜を保護し、イオンチャネルの変性を防ぐ働きを持つことが確認されました。

乾燥状態では神経の電気信号が途絶えるはずですが、クマムシではこの保護により再水和後も神経機能が完全に回復します。

つまり、クマムシは「死んだふりをして生き延びる」のではなく、神経機能を一時停止し、損なわずに保存する仕組みを持っているのです。

第4章:AIが解析した「神経回路マップ」

2025年、理化学研究所のAI生物学グループがクマムシの神経ネットワークを3Dモデル化しました。

AIを用いた画像解析により、従来見えなかった微細な神経結合が数百単位で特定され、特に「代謝停止状態」における回路変化が明らかにされました。

主な発見は以下の通りです:

- 乾燥時に神経活動が同期停止する

- 代謝回復時には前頭神経節(head ganglion)から順に再活性化

- 「覚醒順序」が厳密に決まっている

これは、クマムシが“再起動プログラム”を持つ生物であることを意味します。

このような時間制御の仕組みは、医学的には脳損傷後の再生制御モデルとして応用可能とされています。

第5章:クマムシ研究がもたらす未来応用

クマムシの神経系研究は、すでに多分野に影響を与え始めています。

医学分野では

- 神経変性疾患の予防(Dsupの神経保護効果)

- 冷凍臓器保存技術の開発

- 脳損傷後の代謝停止治療法の研究

宇宙生物学では

- 宇宙放射線下での神経保護モデル

- 長期宇宙滞在時の休眠技術の基盤

合成生物学では

- クマムシ由来の遺伝子を利用したストレス耐性細胞の設計

このように、微小なクマムシの研究はヒトの神経保護・休眠・再生といった未来技術につながっているのです。

おわりに

クマムシは、ただの「強い生き物」ではありません。

彼らの神経は、生命の極限状態に適応する精密な情報制御システムです。

現代の生物学では、「なぜクマムシは死なないのか?」という問いが、「どうすれば人間も守れるのか?」という新しい研究テーマへと進化しています。

クマムシの神経に隠された知恵は、私たちの科学の未来を照らす小さな光なのかもしれません。

参考リンク(出典まとめ)

- 東京大学・オックスフォード大学 共同研究(2024年)

- 奈良女子大学 理学部(2025年)

- 理化学研究所 生命システム研究センター(2025年)

- Nature Communications(2024)

- Frontiers in Zoology(2025)