はじめに

私たちは、動物の行動は種ごとに大きく異なると考えがちです。

しかし、最新の研究で、社会性を持つ哺乳類の行動には、**種を超えて共通する“隠れたパターン”**が存在する可能性が示されました。

対象となったのは、以下の3種の社会性哺乳類です。

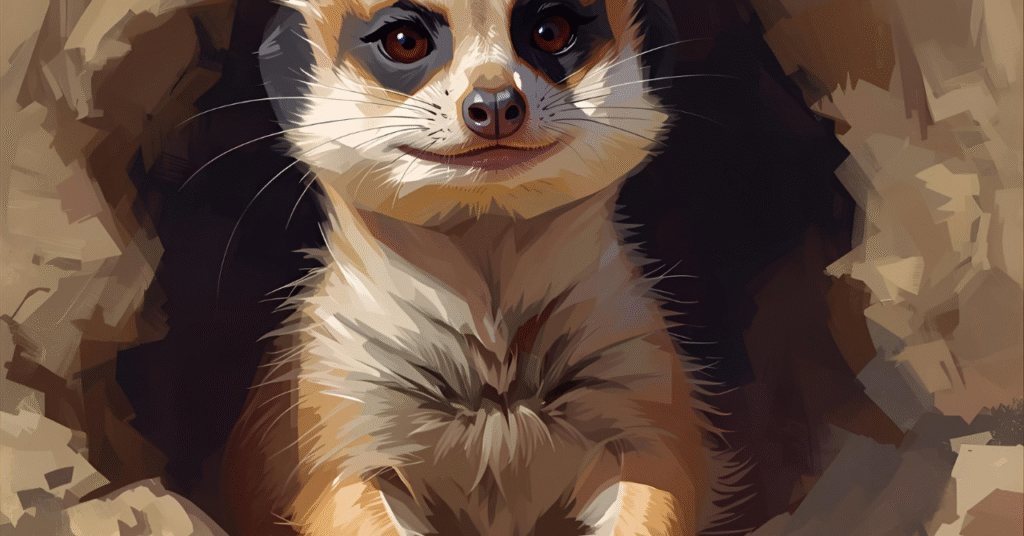

- ミーアキャット(Meerkat)

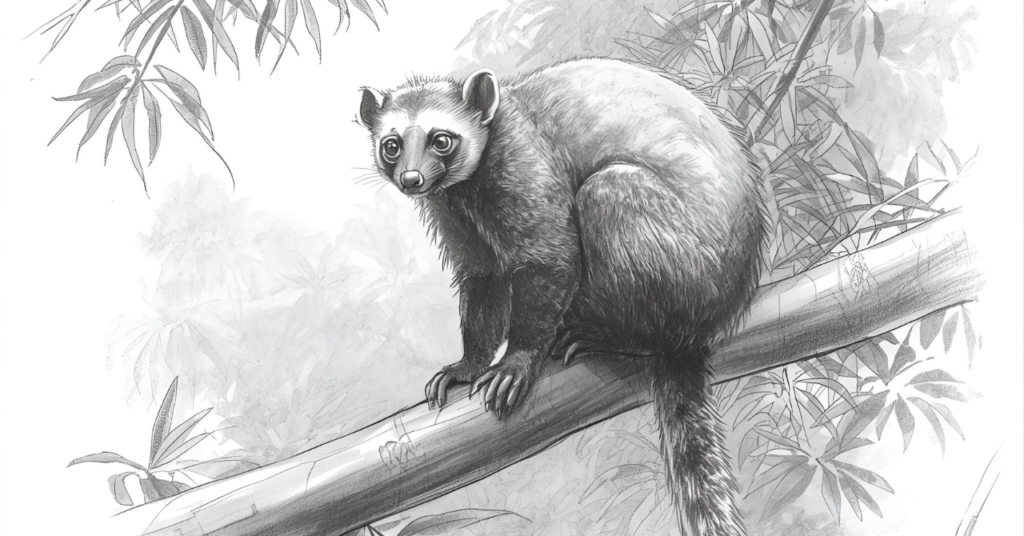

- コアティ(Coati)

- ブチハイエナ(Spotted Hyena)

研究チームは、加速度計や行動センサーを用いて、動物の行動切り替え(休む → 移動 → 探す など)のタイミングを解析しました。

結果、行動継続時間と切り替え確率に共通ルールがあることが明らかになりました。

この記事では、その詳細と意義を3つのポイントで解説します。

1. 行動の“継続性”に共通パターンがあった

研究で明らかになったのは、動物がある行動を続ける時間と、次の行動に切り替わる確率の関係です。

🔹減少ハザード関数(Decreasing Hazard Function)

- 行動を長く続けるほど、次の行動に切り替わる確率が下がる

- つまり、行動の継続時間が長いほど安定性が増す

この現象は、砂漠、熱帯、サバンナなど環境の異なる3種の哺乳類すべてで共通して観察されました。

🐾意義

- 動物の行動は単純なランダムではなく、時間的に自己安定性を持つ

- 種や環境に依存せず、行動選択の基本ルールが存在する可能性

2. 行動の“予測可能性”も種を超えて共通

さらに面白いのは、未来の行動を予測する精度にも共通性があった点です。

🔹予測精度の低下(Predictivity Decay)

- 現在の行動から次の行動を予測できる時間は限られる

- 時間が経つほど予測精度は低下する

- このパターンは3種の哺乳類すべてで似ていた

🐾示唆

- 社会性哺乳類は、無意識的に行動のタイミングを調整する“アルゴリズム”を持つ可能性

- 集団行動や社会的調整が、種を超えて統計的に共通する

3. 社会性と行動パターンの関係

社会性哺乳類は、群れの中で協調的な生活を送ります。

この共通の行動パターンは、集団生活の効率化や個体間の衝突回避に寄与していると考えられます。

🔹具体例

- ミーアキャット:見張り → 探索 → 休息のサイクル

- コアティ:移動 → 探索 → 採食の順序

- ブチハイエナ:移動 → 社交 → 探索のルーチン

どの種でも、行動の切り替えタイミングの確率分布が似ているため、

「自然界における行動の基本的ルール」と言えるかもしれません。

4. なぜ面白いのか

- 従来、動物の行動は「種ごと/環境ごとに大きく異なる」と考えられていた

- 今回の研究は、行動のメタ構造(続ける/切り替える)に共通性があることを示した

- 哺乳類の意識や行動選択の進化を理解するうえで新しい視点を提供

さらに、「意識せずとも似たパターンで動く」という問いは、

神経科学や行動生態学において非常に刺激的な示唆を与えます。

5. 研究手法の特徴

- 加速度計・センサーで個体の動きを連続記録

- 行動を「休む」「移動する」「探索する」などに分類

- 時系列データから統計モデル(減少ハザード関数・予測精度分析)を適用

これにより、従来の観察調査では見えなかった微妙な行動規則が抽出できました。

6. 今後の展望

- 他の哺乳類種や異なる環境での検証

- 社会性の低い動物との比較

- 行動パターンの遺伝的・神経的基盤の解明

これらにより、動物の行動に隠れたアルゴリズムがどの程度普遍的かをさらに明らかにできます。

まとめ

- 社会性哺乳類(ミーアキャット・コアティ・ブチハイエナ)の行動には共通パターンがある

- 行動継続時間と切り替え確率に統計的ルールが存在(減少ハザード関数)

- 未来の行動予測のパターンも種を超えて類似

- 行動生態学・神経科学における新たな視点を提供

動物は種ごとに違うようで、意外にも“同じルール”で動いているのかもしれません。

参考文献・出典

- ScienceDaily: “Mammals share hidden rules in behavior patterns across species”

- Neuroscience News 2025年版

- 行動生態学・動物認知研究レビュー