朝食を抜くべきか、毎朝きちんと食べるべきか――この問いは長年議論されてきました。一方で、朝食欠食は「断続的断食(Intermittent Fasting)」の一種としてケトン体を高め、代謝・認知機能に良い影響を与えるという主張も注目されています。

しかし、疫学研究では「朝食を抜く人は病気のリスクが高い」ことも報告されています。

結論はシンプルです:

“個人差”と“目的(痩せたいのか、集中したいのか、健康維持か)”によって最適解は変わる。

ケトン体に関するまとめ記事はこちら!ケトン体のみならず、関連する遺伝子などの様々な内容を統合しています!

1.朝食を抜くと体内で何が起きるのか(代謝の変化)

朝食を抜くことは、夜間の絶食時間を延長することと同じです。これによって代謝は以下のように段階的に変化します。

● 食後(0〜数時間)

- 血糖上昇 → インスリン分泌

- 肝グリコーゲン合成

- 余剰分は脂肪に回る

● 断食中(6〜24時間)

- 血糖維持のためインスリン低下

- 肝グリコーゲンが枯渇していく

- 脂肪酸の利用が増加

- 肝臓でケトン体生成(ケトジェネシス)が開始

一般的に、12〜24時間で“代謝スイッチ”が入るとされます(個人差あり)。

絶食中に活性化するシグナルとして:

- AMPK

- SIRT1

- オートファジー

などが知られ、細胞修復やストレス耐性と関係します。

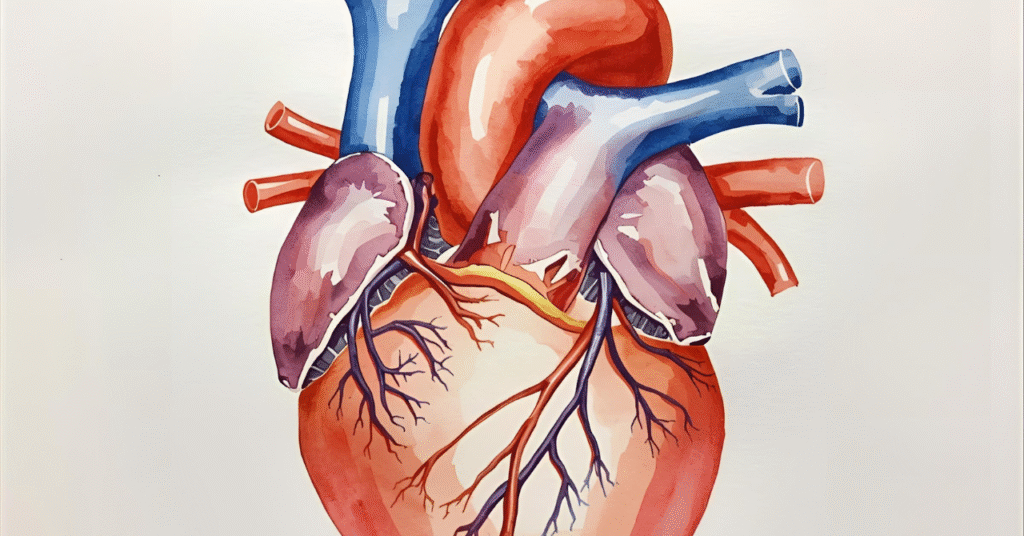

2.ケトン体とは何か 「エネルギー」と「シグナル」両方の顔を持つ

ケトン体(β–ヒドロキシ酪酸=BHB、アセト酢酸など)は肝臓のミトコンドリアで脂肪酸から作られます。

● エネルギー源として

- 肝臓から血中へ

- 脳・筋肉でアセチルCoAになりATPを生成

- 長時間の絶食では脳の主要燃料の一部に

● シグナル分子として

BHBは以下に影響すると報告されています:

- ヒストンの脱アセチル化(エピジェネティック調整)

- NLRP3炎症経路の抑制

- 抗酸化応答の促進

- 神経細胞の興奮性調整

つまり単なる燃料以上の生理作用があるということです。

3. 朝食欠食は不健康なのか?(疫学研究の結論)

多数の観察研究では、

- 朝食を抜く人ほど心血管疾患リスクが高い

- 総死亡率も高い

と報告されています。

しかし重要な注意点があります。

● 交絡(confounding)

朝食を抜く人は以下の傾向が多い:

- 喫煙・運動不足

- 夜間の過食

- ストレス

- 社会経済的要因

● 逆因果

体調不良 → 食欲低下 → 朝食を抜く、という可能性もある。

● 朝食の“質”を見ていない

ポテチと菓子パンの朝食と、卵+ヨーグルト+果物では全く違います。

👉 朝食欠食が悪い、ではなく「どんな生活の中で朝食を抜いているか」が重要。

4. 朝食抜きで期待されるメリット6つ(科学的根拠つき)

① 体脂肪の利用が進みやすい

インスリンが下がり脂肪動員が進むため、短期的には体重が減りやすい。

② インスリン感受性が改善しやすい

特に肥満傾向の人で空腹時インスリンが下がることがある。

③ ケトン体による神経保護

BHBは神経のストレス耐性・炎症抑制に寄与する可能性。

④ オートファジーの活性化

細胞の清掃システムが働き、ミトコンドリアのメンテナンスに関与。

⑤ 代謝柔軟性(metabolic flexibility)が向上

脂質と糖の切り替えが円滑に。

⑥ 腸内環境のリズム調整

断食時間がマイクロバイオームの昼夜リズムに影響。

5. 朝食を抜くリスク・向かない人

以下のグループは注意または非推奨。

- 糖尿病(特に薬使用者)

- 妊娠・授乳中

- 成長期の子ども

- 摂食障害の既往

- 低体重・高齢者

- 心血管リスクが高い人

また、朝食を抜いた後に暴食するケースは代謝にとって逆効果。

6. 実践ガイド(安全にケトン体を上げる方法)

● 初級:12時間断食

例:20時〜翌8時。まず1〜2週間。

● 中級:16時間断食(16:8)

もっとも一般的。朝食を抜くスタイル。

● 上級:24時間断食

医療管理下でのみ推奨。

測定すると良い指標

- 空腹時血糖

- 血中ケトン(0.5〜3.0 mmol/Lが目安)

- 体重・体脂肪

- 集中力や気分の変化

私は、朝食にプロテインを取り入れています。コスパや味を重視しているので、メーカーなどにはあまりこだわっていませんが、こちらを飲んでいます。おすすめは、ピュアココアも一緒に摂取することですね。

7. 朝食を抜く場合でも「食事の質」が最重要

- 摂食ウィンドウ最初の食事は高タンパク+食物繊維

- 電解質(ナトリウム・マグネシウム)補給

- 適度な運動を合わせると効果が安定

まとめ:朝食抜きの“正解”は目的と体質で変わる

- 短期的にはケトン体上昇・減量・代謝改善が期待できる

- 一方で、疫学研究では健康リスクとの関連も報告

- 大事なのは「目的」と「生活全体の文脈」

無理せず、客観データを取りながら試すことが最も安全な方法です。

個人差は大きいですが、結局は栄養バランスが良い食事が基本となっています。多少知識は必要ですが、栄養バランスについて学びたい方はこちらをどうぞ。

基礎的な部分はこちらでカバーできると思います。

参考

- Chen H, et al. Association between skipping breakfast and risk of cardiovascular disease: a meta-analysis. (2020) PubMed.

- StatPearls — Physiology, Fasting (2023).

StatPearls — Biochemistry, Ketogenesis (2023). - Reddy BL, et al. Review Article: Health Benefits of Intermittent Fasting (2024). PMC.

- García-Rodríguez D., et al. Ketone Bodies in the Brain Beyond Fuel Metabolism (2021). Frontiers in Molecular Neuroscience.

- Qi J., et al. Beta-Hydroxybutyrate: A Dual Function Molecular and … (2022). PMC.

- Anton SD, et al. Flipping the Metabolic Switch: Understanding and Applying the Health Benefits of Fasting (2017). PMC.