はじめに

身近な池や水たまりにいる「ミジンコ」は、実は非常に優秀な**生物学的水質センサー(バイオインジケーター)**です。化学分析では見逃しがちな複合的なストレス(混合汚染や酸素変動など)に対して敏感に反応し、その挙動や生存率を観察することで「水環境の異変」を早期に察知できます。本記事では、科学的裏付け(研究・指針)を元に、ミジンコが教えてくれる6つの重要ポイント、実験・フィールドでの使い方、簡単なDIY観察法、市民科学での活用例、そして注意点をわかりやすく解説します。

ミジンコとは — 生態と“センサー”としての特性

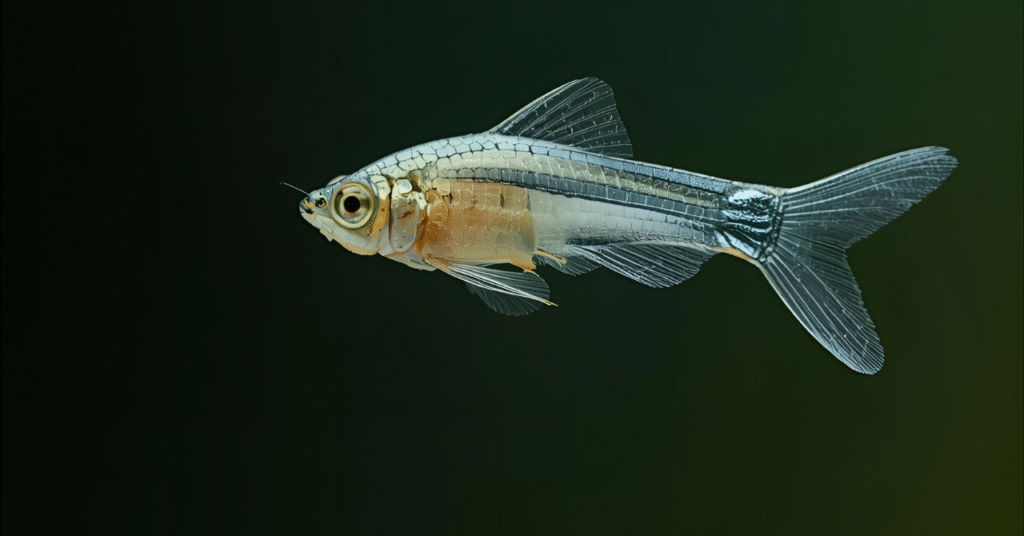

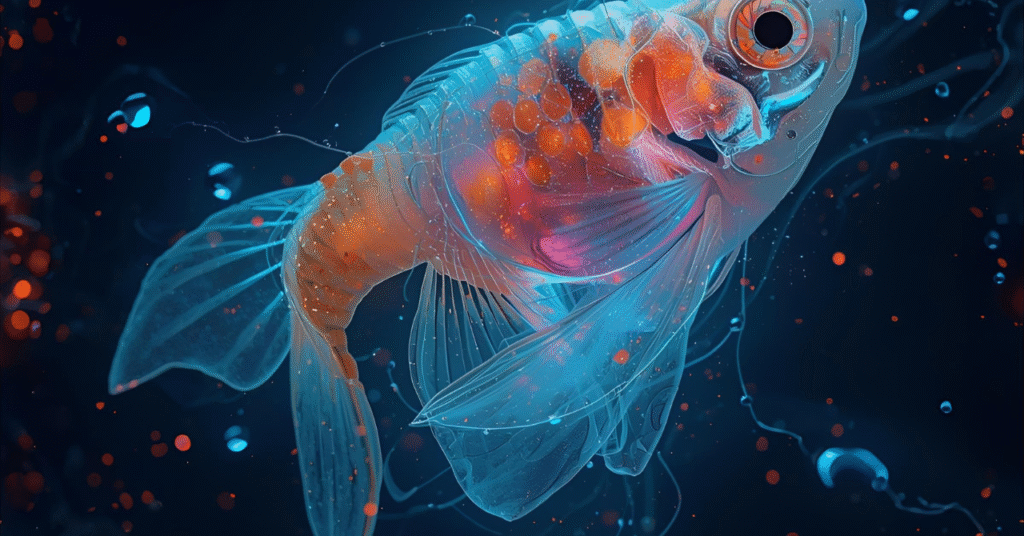

ミジンコ(主に Daphnia 属)は淡水性の小型甲殻類で、体長は数百マイクロ〜数ミリメートル。急速な無性繁殖(単為生殖)や短い世代時間、透明な体といった特徴により、ラボで扱いやすく、生態毒性試験のモデル生物として長く使われてきました。感受性が高く、摂餌・泳動・繁殖といった複数の反応指標を短時間で観察できるため、「化学物質が生体に与える影響」を総合的に捉えるのに適しています。近年は行動変化(泳ぎ方、光反応)や遺伝子・プロテオミクス(omics)を組み合わせた高度なモニタリングも進んでいます。

ミジンコで検出できる“6つの水質サイン”(詳細)

以下は、ミジンコの反応から読み取れる代表的な水質問題の“6選”です。各項目で 見られるサイン(観察点) と 科学的根拠/使い方 を示します。

- 急性毒性(有害化学物質)

- 観察点:短時間(24–48時間)での運動停止や死滅率の上昇。

- 解説:OECDの「Daphnia急性麻痺試験(Guideline 202)」は、48時間の麻痺(immobilisation)を測る標準法で、工場放流水や化学物質の急性毒性評価に広く使われます。ラボでの濃度系列曝露により半数麻痺濃度(EC50)を求められます。

- 農薬・神経毒性

- 観察点:微妙な泳ぎ方の乱れ、光への反応低下(フォトタキシスの変化)。

- 解説:特定の農薬や神経系に作用する化学物質は、致死に至らなくても行動パターンを変化させます。最近の研究では、泳動や光反応を細かく解析することで低濃度の影響を検出できると報告されています。

- 重金属汚染(Cd, Pb, Cu など)

- 観察点:運動低下、脱皮不良、繁殖減少。

- 解説:金属はミジンコに対して高い毒性を示すことが多く、地方自治体のバイオアッセイでも指標として利用されています(河川水の遊泳阻害試験など)。

- 富栄養化・酸素変動(有機負荷)

- 観察点:個体数の増減、行動変化(表層/深層への移動)、耐久卵の形成。

- 解説:赤潮や藻類増加で昼夜の酸素変動が激しいと、ミジンコの群集構造が変わるため富栄養化の指標になります。自治体の生物モニタリングでも利用例あり。

- pH・塩分変動(環境ストレス)

- 観察点:急激なpH変化で運動障害、低pHだと脱皮不良や繁殖抑制。

- 解説:ミジンコは弱アルカリ〜中性を好む種が多く、pHや導電率の変化に敏感です。海水塩分の侵入がある沿岸域では種存続に影響が出ます。

- 新興汚染(ナノ粒子・界面活性剤・混合化学物質)

- 観察点:行動微変化、繁殖・成長へのサブレタル影響。

- 解説:個別化学物質だけでなく、複合ストレス(混合物)や新規物質(ナノ素材など)に対する感受性を示すため、ミジンコは“総合的な環境健全度”を見るのに有用。omics解析で早期バイオマーカーを探る研究も進んでいます。

ミジンコを用いる代表的な実験・解析手法(ラボ & フィールド)

ここでは実務的に使える手法を簡潔に紹介します。※研究や正式な評価はGLP準拠の方法を参照してください(OECD 202 等)。

- 急性麻痺試験(OECD 202 準拠)

48時間曝露で24h・48h麻痺率を記録。濃度依存性からEC50を算出し、急性毒性を定量化します。ラボ条件(温度、餌、若齢個体の選択)を厳密に揃えることが重要。 - 行動解析(動画解析)

スマホや低倍率カメラで泳ぎを撮影し、フリーソフトで速度・偏差・光反応を解析。低濃度での薬理学的影響を検出しやすい。近年の研究はフォトタキシス(光への移動)を高感度指標としています。 - 繁殖試験(長期)

14日以上の繁殖試験で繁殖率や子供のサイズを測ることで慢性影響を評価(OECD 211 等が存在)。慢性的な低濃度汚染を検出する際に有効。 - バイオマーカー/omics

遺伝子発現やタンパク質、代謝物変化を追うことで、化学の作用機序や早期ストレス反応を特定する試み。行政だけでなく研究分野で注目されています。

市民科学・DIYでミジンコを使う方法(簡単手順+注意)

研究機関ほど厳密でなくても、身近にできる“早期警報”的な観察は可能です。以下は市民向けの簡易プロトコルとデータの取り方。

準備物(安価に揃う)

- ビーカー or プラスチック容器(透明)

- 採取用の「プランクトンネット」またはストッキング+柄付き網(自作可)

- スマホ顕微鏡アダプター(市販)またはルーペ

- ノート(日時・天候・採取場所・見えるミジンコの数・行動)

- 餌(培養の緑藻・市販のミジンコ飼料)※短期観察なら不要

観察の手順(簡易遊泳阻害チェック)

- 採水:表層の水を500 mL程採取。静置して大きなゴミを除く。

- 採取した水を30–60分静置し、顕微鏡下でミジンコの有無を確認。

- 別容器に採取水とコントロール(近辺の別地点の水など)を用意し、ミジンコの泳ぎ方をスマホで1分間撮影。

- 動画を比較:泳速が遅い、層に偏る、光に反応しない、運動停止が見られる場合は「要注意」サイン。

- 記録を地域コミュニティや地方環境研究所に共有すると有益(継続観察が重要)。

市民でのデータ活用のコツ

- 定点で「同じ方法」を繰り返すこと(季節差を掴む)。

- 数値化:動画から単純な「運動割合(動いている個体の割合)」を算出すると比較しやすい。

- 異変を見つけたら、化学的な分析(自治体か研究機関へ)に繋げる。

自治体や研究所での実施例(河川・市内水のバイオアッセイ)は国内でも報告されており、地域モニタリングにミジンコが活用されています。

注意点・限界とまとめ(6選の総括と推奨アクション)

注意点(限界)

- ミジンコの反応は**「何が原因か」を特定しない**(総合的なストレス指標)。化学分析や生態的調査で原因を突き止める必要があります。

- 種差・温度・餌条件で感受性が変わるため、長期比較するなら条件を統一すること。

- 複合汚染(混合物)の場合、単一化学のEC50だけでは評価できない複雑さがある。omics的手法で作用機序を探る研究が進行中です。

推奨アクション(市民・研究者別)

- 市民:定期観察(同地点/同方法)で「変化」を記録し、異常時は写真・動画を自治体へ報告。

- 学術・行政:行動解析やomicsを組み合わせ、早期警戒システムの精度向上を図る。OECD等の標準法を参照し、ラボ試験とフィールド観察を併用する。

まとめ(“ミジンコでチェック”6選)

- 急性毒性の早期警報

- 農薬・神経毒性の行動指標

- 重金属汚染の生物影響指標

- 富栄養化・酸素変動の生態シグナル

- pH・塩分など環境ストレスの検出

- 新興汚染や複合ストレスの総合的モニター

ミジンコは「手軽に始められて、科学的にも裏付けがある」優秀な水質センサーです。市民の観察データと公的な化学分析を組み合わせることで、地域の水環境を守る力になります。気になる変化を見つけたら、ぜひ写真や動画を保存して地元の環境研究所やNPOに相談してみてください。

- OECD (2004). OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 202: Daphnia sp., Acute Immobilisation Test. OECD Publishing.

- OECD (2012). OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 211: Daphnia magna Reproduction Test. OECD Publishing.

- 日本水環境学会 (2015). 「水質評価のための生物試験法」, 丸善出版.

- 日本水環境学会編 (2021). 『環境バイオモニタリング入門』, 朝倉書店.

- Barata, C., Baird, D. J., & Soares, A. M. V. M. (2002). Genetic variability in Daphnia magna: Implications for ecotoxicological testing. Environmental Toxicology and Chemistry, 21(5), 1058–1063.

- Lampert, W. (2011). Daphnia: Development of a Model Organism in Ecology and Evolution. International Ecology Institute, Oldendorf.

- Bownik, A. (2017). Daphnia swimming behaviour as a biomarker in toxicity assessment: A review. Science of The Total Environment, 601–602, 194–205.

- 佐藤博・中西準子 (2004). 『環境リスク学―不確実性にどう向き合うか』, 日本評論社.

- 環境省 (2020). 「化学物質による水環境リスク評価に関する調査報告書」.

- 国立環境研究所 NIES. 「バイオアッセイ法による環境水の評価」. (オンライン公開資料)