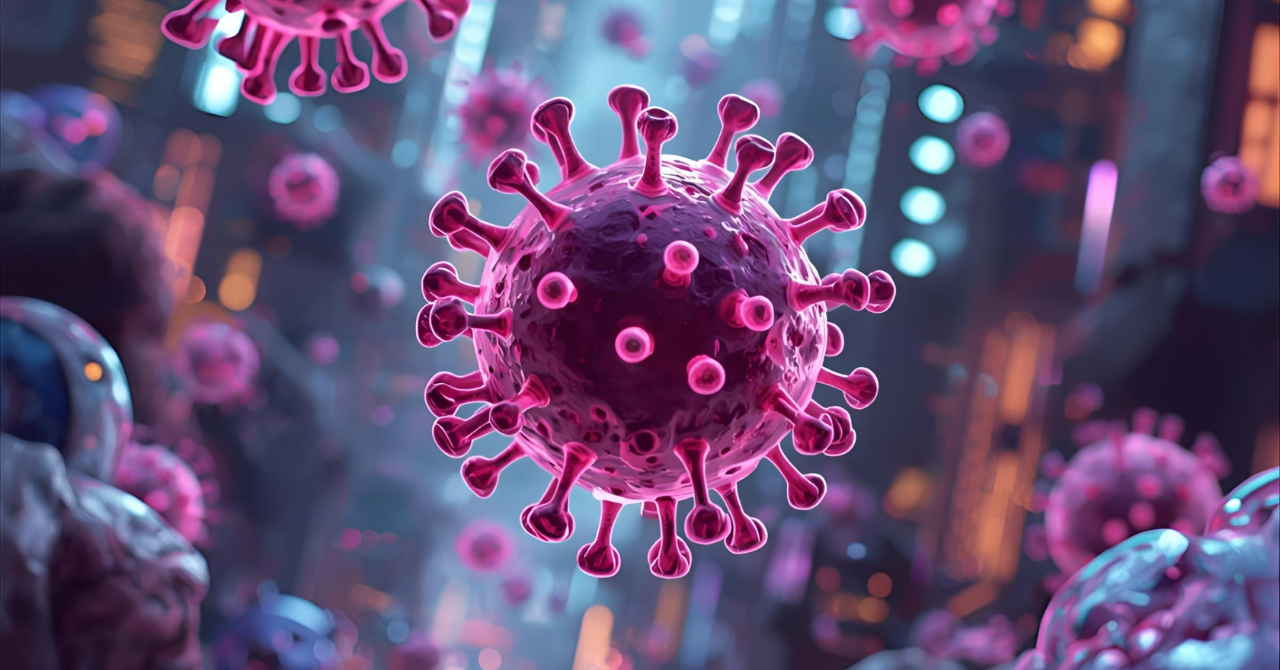

微生物

微生物 【生態系の秘密】腐ることで命は巡る!自然のリサイクルを知ろう

「腐私たちは「腐る=不快」と感じますが、自然界では腐敗は生態系を支える重要なプロセスです。落ち葉や枯れ枝、死んだ動物は微生物や菌類によって分解され、栄養が土や水に戻されます。この栄養が植物の成長を支え、さらに昆虫や小型哺乳類の食料となり、やがて食物連鎖の循環に貢献します。腐敗は、単なる終わりではなく、新しい生命を生むスタートでもあります。ここからは、その仕組みと驚くべき影響を詳しく見ていきましょう。1. 微生物が生態系の主役