はじめ

ノイズキャンセリング(ANC:Active Noise Cancellation)は、日常の騒音を減らして集中力や快適性を高める技術として広く普及しています。この記事では「科学的な背景」「方式の違い」「評価の方法」「実用的な選び方とトラブル対策」などを、研究者・技術者にもユーザーにも役立つ形で詳しく解説します。技術的なマイナー情報(Adaptive Notch Filter、構造音制御、骨伝導ANC、遅延やフィルタ長の影響など)も含め、図や専門用語を噛み砕いて説明します。

1. ノイズキャンセリングの基本原理(受動と能動の違い)

まず大別すると「受動的(Passive)ノイズ対策」と「能動的(Active)ノイズ対策」があります。受動的は物理的な遮音(イヤーパッド、フォーム、吸音材など)であり、高周波成分の減衰に強い一方で、低周波(長波長)の音は材料厚みだけでは取りにくいことが多いです。一方、能動的ノイズキャンセリング(ANC)は、マイクで周囲音を取得し、それと**逆位相(180°位相反転)**の音をスピーカーから出して元の音を打ち消す—という「干渉による打ち消し」で実現します。ANCの基本理論や典型的な実装(セカンダリ音源で“antinoise”を生成する考え方)は、古典的なレビュー論文にまとめられています。

ポイント:

- 受動は主に高周波に強い、能動は主に低周波に有利(波長と遅延の関係)。

- 打ち消しは必ず局所的(音圧が0になる点は限定的)であり、マイク位置・スピーカー位置・耳の位置に依存します。

2. 代表的な方式とアルゴリズム(フィードフォワード/フィードバック/ハイブリッド)

ANCには主に3つの構成があります。

- フィードフォワード(Feedforward)

外部の参照マイクで雑音を先に取り込み、フィルタで逆位相を作って耳側スピーカーから出す方式。外乱を事前に取り込めるため応答性が良く、定常的な外部ノイズに強い。 - フィードバック(Feedback)

耳側(内側)マイクで残留ノイズを検出してそれをゼロにするように制御する方式。外部参照が不要で構成が単純だが、安定化や収束時間の設計が重要。 - ハイブリッド(Hybrid)

上記を組み合わせた方式で、低周波での効果を広げたり、風切り音や突発音に対する安定性を向上させる。実際のヘッドホン製品や車載・航空機向けシステムではハイブリッドが多用されています。方式の特徴や組合せの考え方については解説資料がまとまっています。

アルゴリズム的には適応フィルタ(LMS, NLMS, RLSなど)が中心で、参照信号と誤差信号からフィルタ係数を逐次更新していきます。実験やプロトタイプではLMS系が実装が簡単でよく使われます(Simulink等での学習用例も多数あります)。

技術メモ(マイナーだけど重要):

- トーン(回転機械由来の周期的音)には**Adaptive Notch Filter(ANF)**やマルチトーン制御が有効です。

- 時間領域制御(LMS)と周波数領域制御(FFTベース)それぞれに利点があり、処理負荷や遅延要件で使い分けます。

- 「フィードフォワードは参照マイクが風音を拾いやすい」といった実装上の落とし穴があるため、風切り音対策やマイク配置が重要です。

3. 製品・応用例 — ヘッドホンから航空機の構造制御まで

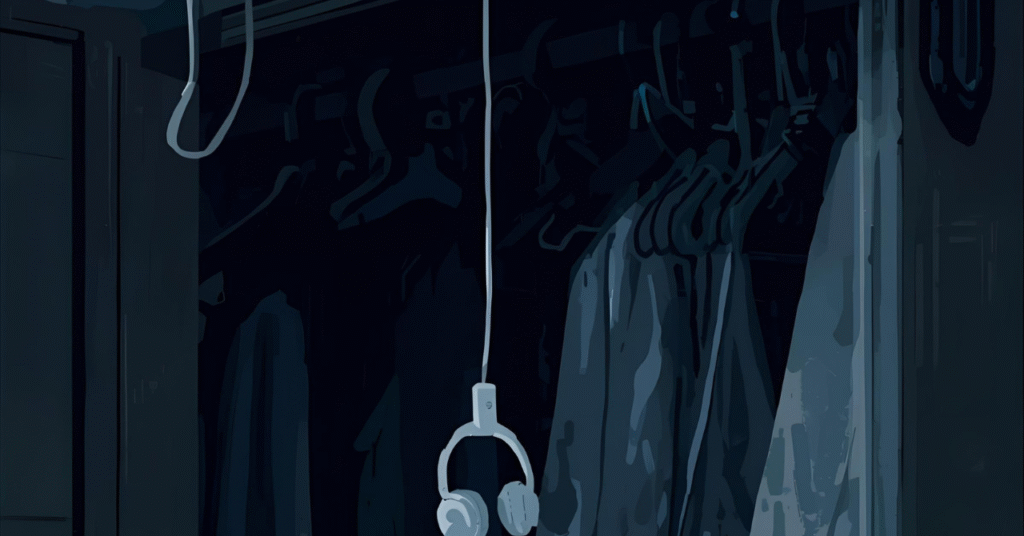

ヘッドホン/イヤホン:市販のANCヘッドホンは外部マイクと内側マイクの両方を使い、DSPで雑音を打ち消します。製品説明では「外部雑音を検出して反対位相の音を出す」といった説明がされることが多く、ユーザー向けの挙動(透明モードや環境音取り込みなど)もこの仕組みを応用しています。メーカーによる解説も参考になります。

車両や航空機の客室:ヘッドホンのように耳の近くで制御するのではなく、構造物(ライニング)にアクチュエータを配置して構造音を抑えるアプローチ(Active Structural Acoustic Control, ASAC)が研究・実用化されています。エンジン・プロペラ等による低周波トーンの抑制や、ライニングの振動を押さえることで乗員への騒音伝播を低減します。実機試験の報告もあります。

応用分野の一覧(例):

- 航空・車両室内の低周波快適性向上

- 工場の機械周辺での個別静音(局所ANC)

- 医療機器(超音波検査室などの環境制御)

- 会議室・電話機のエコー抑制との併用(通信品質向上)

4. 測定と評価の実務的コツ(研究・製品評価向け)

ANCの評価は「単に静かになった」という主観だけでなく、周波数特性・時間応答・残響や音色の変化まで計測することが重要です。

計測手順の例:

- 基準の確立:パッシブ(ANCオフ)状態での周波数特性(SPL vs 周波数)を記録。

- ANCオンの比較:同一環境・同一入力でANCオン時のSPLを測定。差分(dB)を周波数ごとに計算。A特性(人間の聴感補正)での評価も併用する。

- 試験信号:ピンクノイズ(広帯域)、ホワイトノイズ、単音スイープ、実環境の録音(機関音、話し声)を用いる。

- 時間応答:突発音(インパルス)への追従性を確認。収束時間やオーバーシュートもチェックする。

- 主観評価:複数被験者による評価(プレファレンス、疲労感、耳閉感の有無)を実施。

評価指標例:

- 周波数別減衰量(dB)

- 全帯域平均減衰(A-weighted dB)

- 残響指標(RT60の変化)

- 収束時間(ms)と安定性の指標

計測で注意すべき点:

- マイクの位置やヘッドフォームの再現性が結果を大きく左右します。

- Bluetooth経由の遅延や圧縮がANC評価に影響するため、有線・USB-Cやロスレスオプションでの測定が望ましい。

- 風切り音・突発音・可変周波数トーンはアルゴリズムの弱点になりやすいので別途試験すること。

5. 実践チェックリスト:ヘッドホン選び&研究者向け実装ヒント

ユーザー向け(ヘッドホンを買うときに確認する項目)

- 遮音性(Passive Isolation):ANCは受動遮音と組み合わせが肝心です。イヤーパッドの密閉度をチェックしてください。

- ANCモードの種類:複数モード(通勤向け/飛行機向け/室内向け)や透明(外音取り込み)機能があるか。

- バッテリー持ち:ANCオン時の駆動時間は重要。長時間使用が多いなら長寿命モデルを選びましょう。

- 風切り音対策:屋外で使う場合、風切り音低減の工夫(ウィンドフィルタ、アルゴリズム上の風ノイズ検出)があるか確認。

- 遅延(レイテンシ):特にゲームや映像同期が重要な用途では低遅延モードや有線接続を重視。

研究者/開発者向けの実装ヒント

- マイク配置の最適化:参照マイクとエラー(内側)マイクの位置関係が収束と性能に直結します。

- フィルタ長(タップ数)と計算負荷のトレードオフ:低周波での効果を狙うとフィルタ長が長く必要になり、計算負荷・メモリ・遅延が増えます。そこでの妥協点を検討してください。

- 遅延の管理:システム全体(ADC/DSP/DAC/Bluetooth)の遅延を把握し、アルゴリズムが許容する限界に収めること。ビット深度・サンプリング周波数の選択も重要です。

- 雑音特性に応じたアルゴリズム選択:回転機械のトーン抑制にはANF、広帯域雑音にはLMS系、複雑な非定常ノイズにはNLMSやRLS、最近では深層学習を用いた予測型ANCの研究も進行中です。

- 実機評価とユーザーテストの両立:定量評価と複数被験者の主観評価を組み合わせること。

6. よくある疑問(FAQ)とまとめ

Q1. 「ノイズキャンセリングは全ての音を消せますか?」

A1. いいえ。ANCは特に低周波の定常的な音で効果を発揮します。突発音や高周波の拡散音には受動的遮音や別の対策が必要です。

Q2. 「ANCで耳が圧迫される感じがするのはなぜ?」

A2. これは「耳閉感(occlusion感)」や低周波成分の位相変化による主観的違和感が原因のことが多く、アルゴリズムやフィルタの設計、または密閉度で変わります。

Q3. 「最新のヘッドホンならどれでも良いですか?」

A3. メーカーによるチューニング(マイク特性・アルゴリズム・イコライザ設定)で体感はかなり変わります。使用シーン(飛行機・通勤・在宅)に合わせて選ぶことをおすすめします。

まとめ:

- ノイズキャンセリングは物理遮音(受動)と電気的打ち消し(能動)を適切に組み合わせることで最良の効果が得られます。

- 実装面ではマイク配置、アルゴリズム(LMS系、ANF、周波数領域手法)、遅延管理が重要な設計要素です。

- ヘッドホン選びでは遮音性、モード、バッテリー、風切り音対策、そして実際に試聴しての主観評価を重視してください。

実践チェックリスト(短縮版)

- 実験/評価:ピンクノイズと単音スイープで測定 → ANCオン/オフ差を周波数別にプロット。

- 開発:まずLMSでプロトタイプ → トーン抑制ならANF導入 → 必要ならRLSや学習ベースへ移行。

- 製品選定:密閉性の確認 → 低遅延モード/有線の確認 → 風ノイズ対策の有無をチェック。

参考にしたリンク(文章中にリンクは入れていません)

- Kuo, S. M., & Morgan, D. R. “Active noise control: A tutorial review.” (レビュー論文).

- Rivera Benois, P., Nowak, P., & Zölzer, U. “Hybrid Active Noise Control Structures: A Short Overview.” (ハイブリッドANC概説).

- MathWorks — “Noise cancellation in Simulink using LMS adaptive filter”(LMS実装の例).

- Bose — “How Do Noise Cancelling Headphones Work?”(メーカーによる解説).

- NASA report — “Active and active-passive techniques for controlling aircraft interior noise”(構造音制御の実機研究).