現代のライフスタイルでは、空腹を避けることが一般的です。1日3食、間食も取り、エネルギー切れを感じる前に次の食事を取る――そんな習慣が当たり前になっています。しかし、実は私たちの体は、食事を取らない「空腹状態」になると、ある特殊な代謝物「ケトン体(ケトンボディ)」を生成する仕組みを持っています。

ケトン体とは、脂肪からつくられるエネルギー源の一種。炭水化物が足りなくなったときに肝臓で産生され、血中に放出されて脳や筋肉などで使われます。この「ケトン体」が健康に良い影響をもたらすのではないか、と近年注目されています。

本記事では、「ケトン体は本当に体にいいのか?」という疑問について、科学的な視点から深掘りしていきます。専門的な内容も交えつつ、誰でもわかりやすく読めるように解説していきます。

1. ケトン体とは何か?その種類と代謝メカニズム

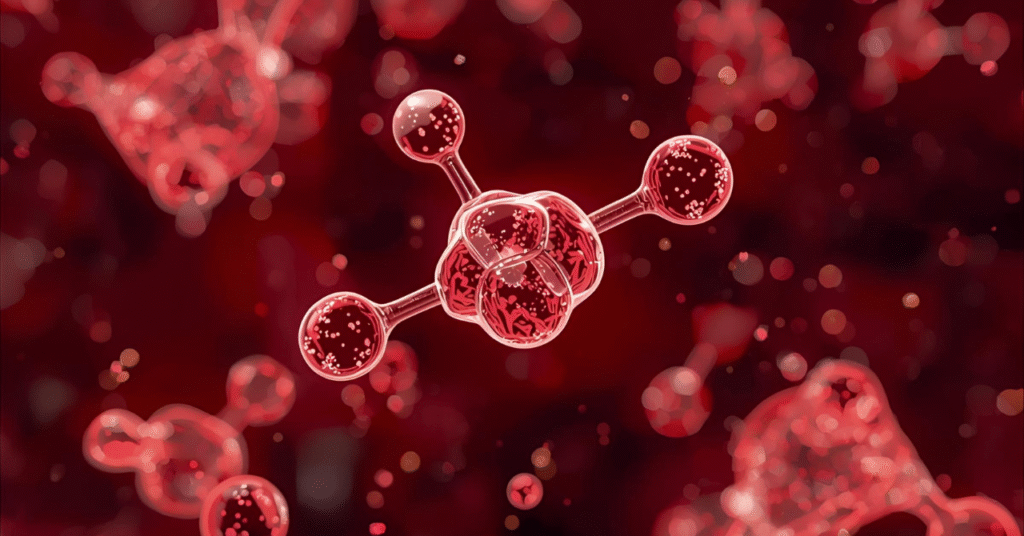

ケトン体は、主に以下の3種類から成り立っています。

- アセト酢酸(Acetoacetate)

- β-ヒドロキシ酪酸(β-Hydroxybutyrate, BHB)

- アセトン(Acetone)

これらは、炭水化物(糖質)が不足したときに、脂肪酸が肝臓で分解されてできる代謝産物です。特に空腹時や断食中、糖質制限(ケトジェニックダイエット)中に多く生成されます。

β-ヒドロキシ酪酸は、実は化学的には「ケトン」ではないのですが、代謝的にケトン体と同じような働きをするため、ケトン体の一部とされています。

体が糖ではなく脂肪を優先的に使う「ケトーシス(Ketosis)」状態に入ると、ケトン体が血中に増え、主要なエネルギー源として使われ始めます。脳にとっても重要なエネルギー源となるのが特徴です。

2. ケトン体がもたらす健康効果とは?科学的エビデンスに基づいて解説

① 脳のエネルギー効率がアップする

私たちの脳は、普段はブドウ糖を使ってエネルギーを作っています。でも、空腹になると体は「ケトン体」という別のエネルギー源を作り始めます。特に「β-ヒドロキシ酪酸(BHB)」というケトン体は、脳で効率よくエネルギーに変わります。

このBHBは、エネルギー効率が良いだけでなく、細胞のダメージを防ぐ「抗酸化作用」もあります。そのため、認知症やパーキンソン病など、脳の老化や病気に関わる研究でも注目されています。

② 体の炎症を抑える働き

ケトン体には、体内の「炎症」を抑える力があります。特に、BHBは「Nrf2(ナーフツー)」というスイッチをオンにして、体にある抗酸化酵素(グルタチオンなど)を活性化します。

さらに、体内の炎症を引き起こす「NLRP3インフラマソーム」というメカニズムをブロックする働きもあり、慢性的な炎症や生活習慣病の予防につながる可能性があるといわれています。

③ 脂肪がよく燃えてダイエットに効果的

ケトン体が出ているということは、脂肪がエネルギーとして使われているサインです。空腹や糖質制限をすると、インスリンというホルモンが減り、体が脂肪を分解してケトン体を作ります。

この仕組みを利用したのが「ケトジェニックダイエット」。炭水化物を減らして脂肪を積極的に燃やす方法として、近年多くの人が取り入れています。体重管理やメタボ予防にもつながると期待されています。

3. ケトン体の出し方:空腹・断食・糖質制限などの方法

ケトン体を体内で出すためには、血中のインスリン濃度を下げることがポイントです。以下のような方法が有効です。

- 16時間断食(インターミッテント・ファスティング)

- 糖質を1日50g以下に制限するケトジェニックダイエット

- 運動と空腹を組み合わせる

特に空腹+運動はケトン体を高める最も効率的な手法の一つです。筋肉がグリコーゲンを使い果たしたあと、肝臓が脂肪酸からケトン体を産生し始めるため、空腹時の有酸素運動が理想的です。

ただし、個人差もあり、初期段階では「ケト・フルー(ケトン風邪)」と呼ばれる頭痛や倦怠感が出ることがあります。

4. ケトン体が持つマイナーな作用:がん治療や老化防止の可能性

ケトン体はダイエットや脳への効果だけでなく、あまり知られていない「がん」や「老化」への作用も研究されています。ここでは、ちょっとマニアックだけど面白い効果を紹介します。

がん細胞のエネルギーを断つ?

がん細胞は、普通の細胞と違って糖(ブドウ糖)ばかりをエネルギー源にしています。これは「ワールブルグ効果」と呼ばれています。

この特性を逆手に取り、「糖を減らしてケトン体を使う体」にすることで、がん細胞だけを弱らせる可能性があると考えられています。実際にマウスなどの動物実験では、一部のがんでケトン食が効果的だったという報告もあります。

ただし、これはまだ研究段階で、人間への効果ははっきりしていません。とはいえ、薬に頼らない治療法として注目されています。

長寿遺伝子「サーチュイン」が活性化?

空腹になると、体の中では「サーチュイン」という遺伝子が働き始めます。この遺伝子は、細胞を修復したり、老化を遅らせたりすることで知られており、「長寿遺伝子」とも呼ばれています。

ケトン体は、このサーチュイン遺伝子を活性化させるとされ、結果として体が若く健康に保たれる可能性があります。これは、断食やカロリー制限が寿命を延ばす仕組みとも関係しています。

腸内細菌にもいい影響?

近年では、ケトン体が「腸内環境」にも影響するという新しい研究も出てきています。

特に注目されているのが、「酪酸菌(ブチレート産生菌)」という良い腸内細菌との相性です。ケトン体が出ている状態では、これらの菌が活性化しやすく、腸の粘膜を守る力が高まると考えられています。

腸内環境は、免疫やメンタル、アレルギーにも関係しているため、ケトン体のこうした影響は今後の注目ポイントです。

5. ケトン体のデメリットや注意点:すべてが「良い」わけではない

ケトン体には多くの健康効果がある反面、以下のような注意点も存在します。

- ケトアシドーシスのリスク(特に1型糖尿病患者)

血中ケトン体が極端に増え、血液が酸性に傾く状態。健康な人には起きにくいですが、糖尿病患者は注意が必要です。 - ケトン臭(アセトン臭)

口臭や体臭がフルーツの腐ったような独特な匂いになることがあります。 - 栄養バランスの偏り

極端な糖質制限により、食物繊維やビタミン類が不足することも。野菜やナッツ類を意識的に摂る工夫が必要です。

6. まとめ:ケトン体は「空腹から得られるもうひとつのエネルギー」

ケトン体は、現代人が見落としがちな「空腹」という状態から得られる自然で効率的な代替エネルギーです。脳や身体への健康効果は多くの科学研究によって裏付けられつつあり、今後もその重要性は高まっていくでしょう。

空腹=悪、ではなく、「賢く空腹と付き合うこと」が、現代人の健康リテラシーに求められる時代です。定期的に断食や糖質制限を取り入れ、ケトン体の恩恵を受けるライフスタイルは、より健やかな生活への第一歩かもしれません。