はじめ

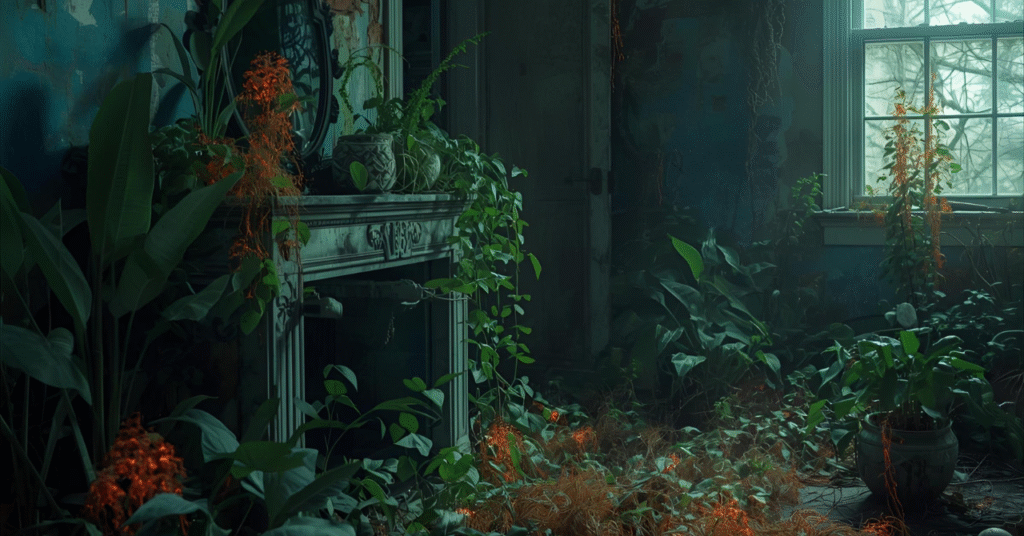

観葉植物の鉢土に白いフワフワ、黄緑の膜、あるいは小さな黄色いキノコが生えてきて「見た目が悪い」「根がやられるのでは」と不安になることは多い。だが原因はさまざまで「単なる腐食性のカビ(分解菌)」から「病原性を持つ土壌菌(根腐れの一因)」まで幅広い。この記事では、まずカビが発生するメカニズムを手早く説明し(原因を把握することが最短の解決法)、次に家庭で科学的に効果が期待できる**6つの対策(6選)**を詳述する。日常ケアで再発を防ぐためのチェックリストと、マイナーだが知っておくと便利な裏ワザも紹介する。

1. 環境管理:換気・湿度・光を科学的に整える

カビが繁殖する主因は「高湿+低換気+有機物(枯れ葉など)」で、室内だと過湿な用土と密集配置が典型的な温床となる。表土に発生するアルゲ(藻類)やカビは、土が常に湿っている環境を好むため、表面を乾かすことが最も有効な一次対策になる。具体策は以下の通り。

- 室内換気:窓やサーキュレーターで風を回し、鉢間に空気の通り道を作る。密集配置は避ける。

- 湿度管理:室内湿度が高い部屋(浴室・加湿器の近く)は要注意。除湿や風通しで鉢周囲の相対湿度を下げる。

- 光:日照不足は蒸れや根の弱化を招き、カビに有利な環境を作る。可能なら日当たりを確保する(植物の耐光性を考慮)。

※補足:灰色のフワフワ(Botrytis=灰色かび)は湿った花や古い葉から発生しやすく、湿度と換気が重要な管理ポイントになる。

2. 水やりと排水設計 — 過水を防ぐ工学的アプローチ

過剰な水分が長時間残ると嫌気的条件になり、根腐れ菌(Pythium・Phytophthora 等)や粘菌類の温床になる。実践しやすい方法は次の通り。

- 指または水分計で確認:上部2–3cmが乾いてから給水する。目安を決め、習慣化する。

- 排水穴の確保:必ず底穴のある鉢を使い、受け皿に水が溜まらないようにする。

- 底面給水/ロープ法:底に水を張り、鉢底から吸い上げる方法は表土の過湿を防ぐ一手段。近年SNSで注目の「ロープ吸水法」も、通気性の良い用土と組み合わせれば過湿防止に有効という報告あり。

- 鉢底石やLECAの利用:鉢底に容積を取る中空素材を入れるよりも、用土そのものの排水性を高める(パーライト・軽石・鹿沼土等)方が効果的。パーライトなどで通気性と排水性を改善する。

3. 用土とトッピング(表土処置):物理的にカビを抑える

鉢土の構造は最も直接的な解決策。表土表面にカビが出るケースは多く、表面だけの処置で済むこともある。

- 表層を掻き取る:見えるカビは表土ごと1–2cm掘り取り、新しい用土で補う。土のマット(藻類・白い胞子体)は取り除くと再発率が下がる。

- トップドレッシング:表面に砂、バーミキュライト、パーライト、またはLECA(小石状の焼成粘土)を敷くと、表面が早く乾き、カビの発生を抑制できる。

- 用土配合の見直し:一般培養土は湿り気を保ちやすいので、観葉植物向けには「通気性重視」配合(ピートモス低め+パーライト・バーク・鹿沼等)を用意する。外の園芸用土や古い袋の土は雑菌の種を含むため屋内用には避ける。

4. 生物的防除(プロも使う微生物):トリコデルマ/バチルスの導入

近年の研究で、**Trichoderma(トリコデルマ)や Bacillus(バチルス)**などの微生物が土壌病原菌を抑える効果を示している。これらは土壌中で拮抗(競合・寄生・代謝産物による阻害)して病原菌の発生を抑制し、植物の生育促進にも寄与することが報告されている。家庭向けに利用されるメリット:

- 化学薬剤に比べて環境負荷が低く、継続的な抑制効果が期待できる。

- 市販の「微生物配合土壌改良材」や「バイオファンギサイド(家庭用)」として入手可能なことが多い。

学術的根拠:トリコデルマは生物的防除の代表格であり、多数のレビューがその有効性を報告している。また、トリコデルマとバチルスの組合せが植物成長と微生物群集を改善するという研究例もある。

注意点:市販製品の品質差、植物との相性、温度条件などに左右されるため、少量から試し、ラベル記載の使用方法を守る。

5. 身近な自然素材での即効ケア(過酸化水素・シナモン等)

家庭で簡単に使える素材にも科学的根拠があるものがある。ただし「濃度・頻度」を守らないと植物を傷めるリスクがあるため注意が必要。

- 過酸化水素(3% H₂O₂)土壌ドレイン:一般的な家庭用3%過酸化水素を水で薄め(例:3%を1に対して水4〜5の割合=1:4〜1:5)して土壌に注ぐと、微生物の卵・幼虫や嫌気性病原体に対して即効的な酸化作用を発揮する。ガス化して酸素を放出するため土壌の酸素供給も改善する。実務上、サツマイモや苗で使用される民間法が多数報告され、拡大防止に役立つ。

- 使い方の目安:3% H₂O₂を水で4倍希釈(1:4)を土壌にじっくり注ぐ。処置後は土をしっかり乾かす。葉面散布は濃度過多で葉を傷めることがあるので推奨しない。

- シナモン(Cinnamomum由来成分):シナモンに含まれるシンナミコアルデヒドなどは抗真菌活性を示し、園芸家には表面の「天然殺菌剤」として用いられている。研究でも一部菌種に対して抑制効果が確認されているが、万能ではない。表土に粉末を少量振るか、苗の切り口に使うのが一般的な家庭的利用法。

注意:いずれも濃度や頻度を誤ると植物を弱らせる可能性がある。特に酸化剤(過酸化水素)は頻繁な使用は避ける。

6. 早期発見と応急処置:表土交換・鉢の消毒・再植え付け

カビを見つけたら素早い対応が再発防止の鍵。以下の流れで対処する。

- 目で見える部分の除去:表土のカビは表面ごと掘り取り、処分する(ビニール袋で密封して捨てると拡散リスク減)。

- 鉢・道具の消毒:古い鉢を再利用する場合は洗って次亜塩素酸ナトリウム(漂白剤)の希釈液や熱湯で消毒する。道具も同様。

- 根のチェックとトリミング:鉢から出して根が黒くぐずついていたら腐った部分を切除し、健全な根で再植えする(必要なら新しい用土を使用)。

- 再発防止のための土の交換:重度の場合は全量入れ替えが確実。黄色いキノコ(Leucocoprinus birnbaumii)は植物に害を与えないが、湿りすぎの指標なので土を見直す。

マイナーだが知っておくと面白い事実(小ネタ)

- 黄色いキノコ(Leucocoprinus birnbaumii):鉢で見かける「ショッキングイエロー」の小型キノコは有機物を分解する菌で、植物を直接害さない。ただし毒性があるため子・ペットがいる家庭では摘み取って廃棄するのが無難。

- **粘菌(スライムモールド)**は真菌ではないが湿った有機質で発生することがあり、見た目は不快でも植物を直接殺すことは稀。乾燥させるか取り除けば消える。

すぐにできるチェックリスト(短い版)

- 上部2cmが乾いているか確認してから給水する。

- 鉢底に水が溜まらないか受け皿を確認する。

- 表面のカビは表土を掻き取り、新しい用土で置換する。

- 週1回の過酸化水素ドレイン(1:4希釈)は虫・幼虫対策として有効。

- 生物的資材(Trichoderma/Bacillus)を“予防的に”使うことも検討する。